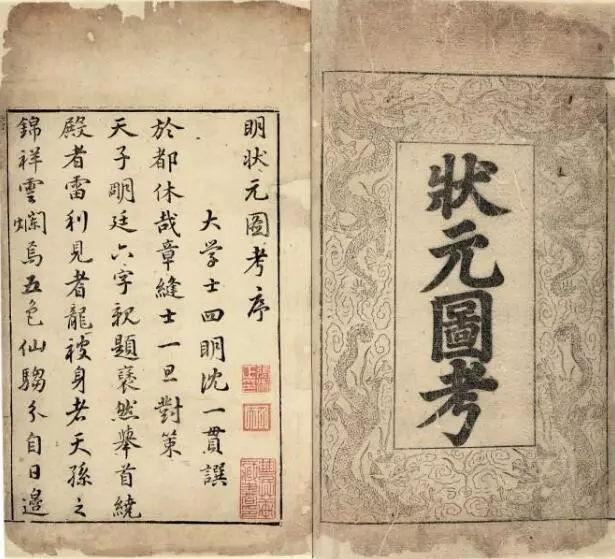

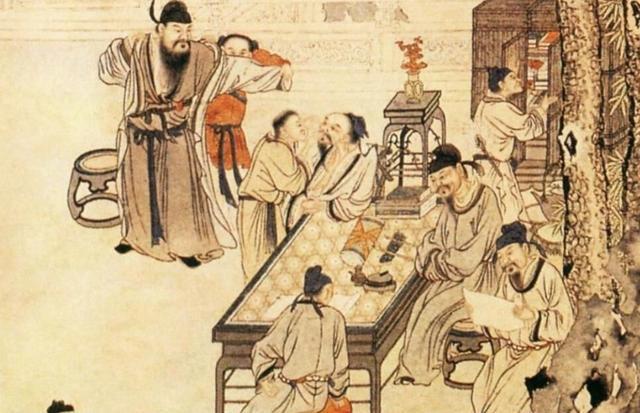

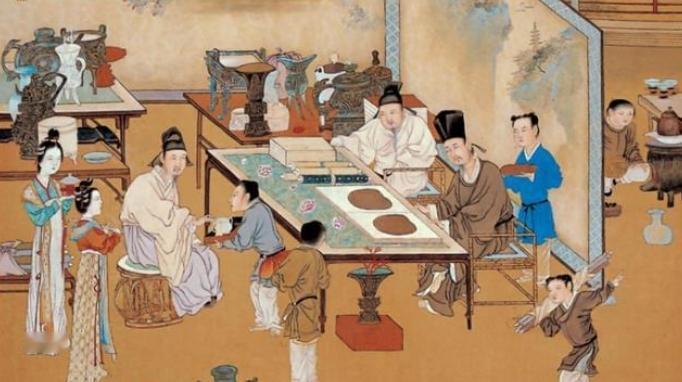

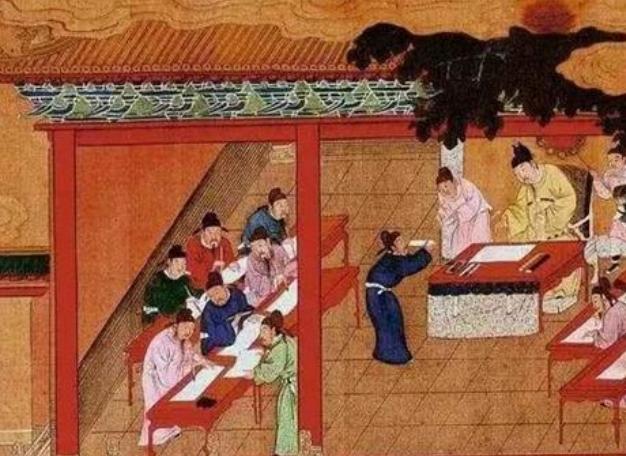

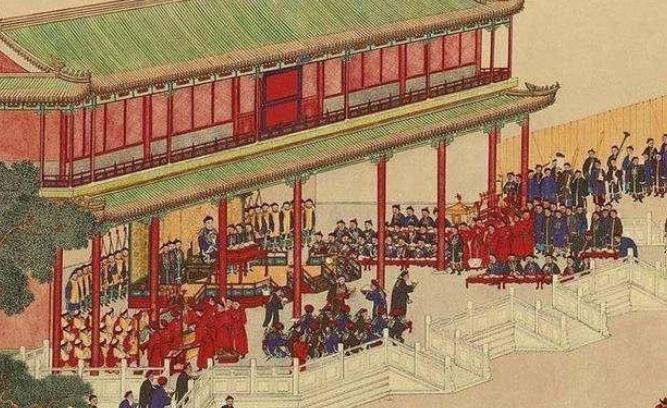

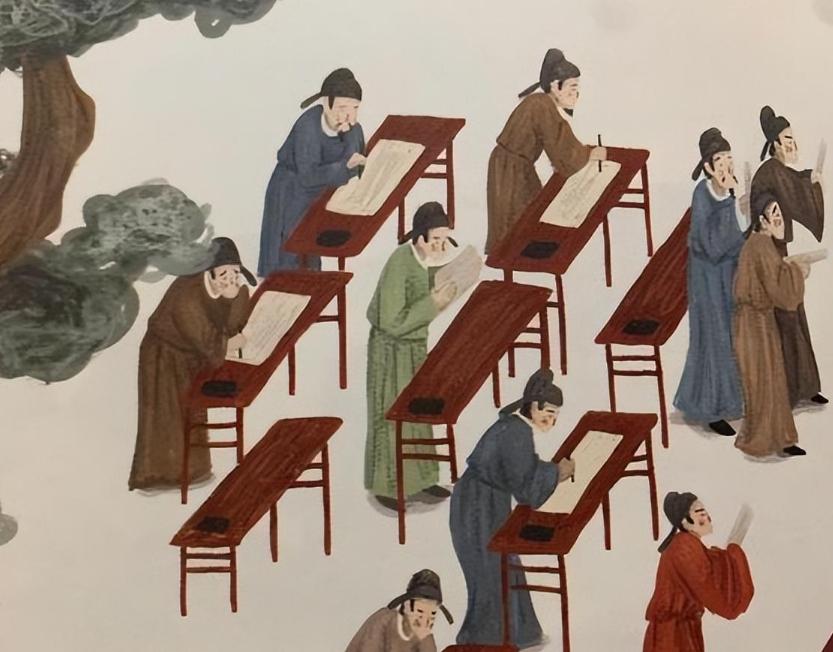

考试作弊的话题常说常新,近现代社会通过各种科技手段严防死守,那么,你知道在没有监控摄像头和探测仪的古代,监考员是怎样防止作弊的吗?古代考生又发明了哪些稀奇古怪的作弊手段呢? 说起古代的考试,就不得不提科举制度,这种考试制度可以算得上中国贡献给世界的第五大发明。这项全新的人才选拔模式也深刻地影响了东南亚许多国家,如日本、朝鲜、越南等在此影响下在本国也建立了科举制度。 科举制度的产生,打破了“上品无寒门”的阶级限制,它的考试流程有着非常严格的规定,全国各地的学子们想要参加全国性殿试,必须过关斩将,经过县试、府试、院试、乡试、会试的重重选拔,最后才能获得参加殿试的资格。 国家为了规范考试,先后颁布了多项政策和法令,明代洪武年间礼部就出台了《科举成式》。条文规定,参加乡试的学子必须提前一天进入考场,在前一天凌晨三点来到指定地点,考官会组织他们进行集体点名签到,然后严格搜身,这样挨个检查完基本就到了第二天了。 考试时会用贡院的小炮作为开考铃声和提示器,一个小时放一炮。乡试分为三场,第一场在每年的八月初进行,主要考察四书和经义,分别从四书五经中选取题目。 八月中旬开始第二场,考生做命题作文,围绕题目展开议论。嘉靖年间湖广乡试的题目就是“圣人天子之位”,张居正就参加了这场乡试。 随后就是第三场,会出五道“试策”,每道题三百字发表议论,都是在测试考生的政治素养和思维能力。 考生在入场时的搜查是杜绝作弊的重要环节,入场前考生必须在礼部发放的票卷上清晰地填写自己的姓名、祖籍、家庭住址等身份信息,类似现在的实名制登记,一旦发现作弊就可以直接上门逮人。 填写完毕后考生就拿着凭证入场考试,考完之后把卷子卷好递给监考人员,收卷的人员确认无误后就将考卷密封然后加盖印章,试卷就被交给负责誊抄的官员,为了避免考生在卷面字迹上做暗号,所以必须重新誊抄一遍,但誊抄的官员并不知道每份试卷的考生信息。 誊抄完毕之后,原卷和抄写卷会被同时送到对读官面前进行再次核对,避免誊抄错误影响考生成绩,发现有误后会用黄笔进行修改订正,最后试卷会被送到内帘进行评阅打分。 可见古代政府为了防止作弊也是煞费苦心,而考生本人也深受其苦,因为考试交卷之后并不能立即离开,必须在贡院的号舍中呆几天,避免向外泄露消息。 这些号舍虽然是单间,但生活环境极差,又窄又小,宽三尺、高八尺,深仅四尺。里面只配备了了一张桌板,考生连转个身都非常困难。前文说过,乡试的时间是每年八月,这正是炎天暑热之时,天气闷热而且蚊虫泛滥,考生在里面行动不便,连打蚊子都会碰壁,可以说是苦不堪言。 清代的《儒林外史》就有个故事,当时的童生叫周进,看到贡院时竟然晕厥过去,醒来有大哭不止吐血三升,据说他参加了几十次考试连个秀才都没中,觉得自己垂垂老矣连进入贡院这样“污浊肮脏”的地方参加乡试的机会都没有了。 古代普通士子从政为官只有考试这一条路,可以说千军万马过独木桥,能考上秀才甚至参加殿试的确算得上人中龙凤,所以范进中举人之后才会激动得发疯。 因为科举考试竞争激烈,许多成绩不佳的考生就动起了歪脑筋,企图走捷径放手一搏,于是各显神通祭出千奇百怪的作弊手段,妄图有朝一日鱼跃龙门金榜题名。 康熙时期有一次乡试放榜,大家发现两个意料之外的名字,一个是吴泌一个是程光奎,这俩人是远近闻名不学无术是纨绔子弟,按他们平时成绩和表现,根本不可能进入榜单,考生群情激奋联合了一千多人闹到贡院,最后连康熙都知道了这件事,这就是著名的“辛卯江南科场案”。 据说这次上榜的人大多都是两淮盐商子弟,也有不少官宦子弟,最后三堂会审揪出幕后元凶,是程光奎花了八千八百两白银打通了考场大大小小官员,找了个抢手藏在贡院内,试卷发下来即刻写好偷送给程光奎,程光奎抄好后在上面做了暗号,主考官直接把这份试卷抽出来定了举人。 最终案件相关人员都受到了严惩,两个作弊考生被判了秋后问斩的极刑。#用世界的目光重读敦煌#