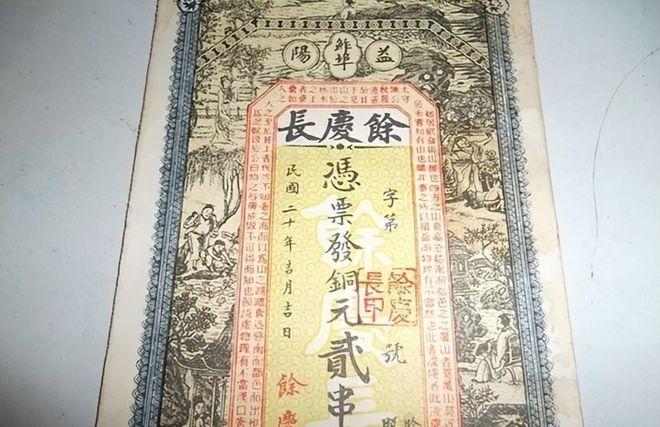

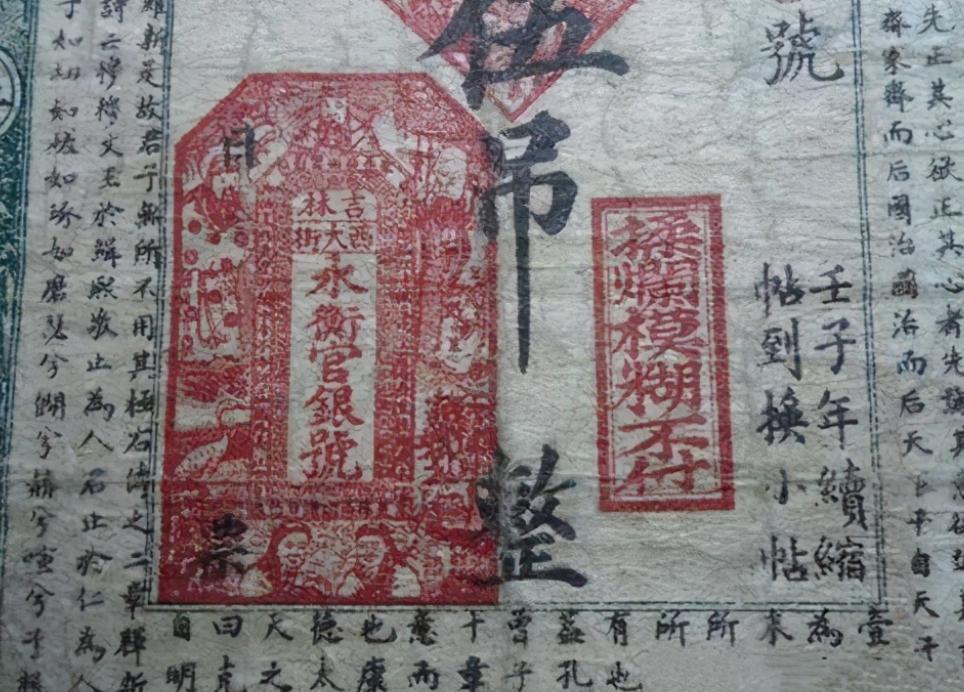

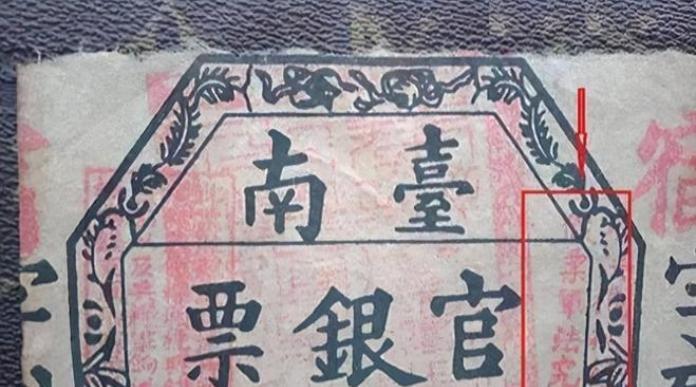

古代银票就一张纸,为何没人造假?你看看上面那行字,怎么造假? 中国历史上流通的货币种类繁多,从原始时期的等价交换以物易物,到用贝壳做货币,各种形制的铜钱和银元,最后出现了的纸币和银票等。 随着古人货币发展的还有各个朝代高难度的货币造假产业链,你也许不知道,这其中造假难度最高的竟然是银票,这又是什么原因呢? 古人的银票是伴随纸币产生的,两宋时期四川地区出现了最早的纸币——交子,打破了中国货币史上只有金属货币的传统。 此后的元朝、明朝也继承了这一制度,开始大量发行纸币,因为使用和携带方便,很多人都喜欢使用纸币,明代发行的“大明宝钞”是用桑皮纸制作而成,一张钞票尺寸约为338X220毫米,相当于一张现代的a4纸,是当时面积最大的纸币。 明代纸币叫做“宝钞”,面值分六种,从一百文到一贯不等,换算单位是:一贯等于当时的一两白银或一千文铜钱,四贯就等于一两黄金。 明代纸币的流行一方面是方便携带,更重要的一点是当时铜矿短缺。据《明史》记载朱元璋建立明朝后就设立了专门发行纸币的财政机构“宝钱提举司”,此后就开始大量发行“大明宝钞”。 清代初年并未发行纸币,后来财政困难白银短缺,清政府才开始大量发行“大清宝钞”,不过这时的纸币面值繁多而且贬值速度快,到最后一贯只抵得上二三文铜钱,几乎完全沦为废纸。 清代银票还有个特点,它分为官钞和私钞,官钞由中央金融机构发行,私钞由地方的钱庄、钱铺、银号等印制,主要用来兑换银钱。后来的银票就特指白银的汇兑凭证,主要在钱庄等民间金融机构流通。 明代的纸币“大明宝钞”制作精美,工艺难度比较高,材料为桑穰纸,上面绘制有青龙纹样的边框。为了解决纸币破损问题,避免因为使用磨损导致纸币失效,明朝还特别出台了《倒钞法》,在各地配置机构回收兑换烂钱,只要钱面的防伪标识和数额、文字清晰可见都可以原价换新。 古人对钱币造假打击非常严厉,在明代宝钞的正下方有一行醒目的篆体文字,大意是户部依法印刷制造,大明宝钞和铜钱都是法定通行的货币,发现伪造货币的人一律处斩,发现造假并检举揭发的赏银二十五两。 《大明律》也将严禁制售卖假钞写进了法典,明文规定一旦发现制假者,无论数额大小都要处死。 清代的银票上使用满汉双语,下面用楷书注明凡发现造假者严惩不贷! 事实上当时也的确出现过一些伪造假票的事件,当时句容县一个叫杨馒头的人和其他人合谋,找到银匠让他仿照银票的内容打造印刷用的锡板,然后联系了负责印刷纸币的马之户共同造假,可见当时仿制纸币的犯罪已经形成完整的产业链,分工非常明确。 都说道高一尺魔高一丈,政府在纸币防伪方面也花了很多心思,无论纸币的材质、图案、印章还是编号都做了精心的防伪处理,在印制版面的雕版上也颇费功夫,使用了各种高难度的图案和文字,制假的人很难原样复刻出来。 在这些纸币的边沿还会盖上数字和印章,使用的印泥也是特制的。 银票的防伪技术更甚,主打“特殊”二字,无论是材质、票面花纹图案还是上面的文字和盖章,全都不走寻常路,让造假者无从下手,而且不同银号还有不同的暗语和防伪码,根本无从模仿。 比如当时日升昌的票号用“昌”字作为水印,每个字的笔画笔顺都有深意,外行人根本看不懂。还会在银票的某个角落做个暗号,一般人根本不会注意。 他们还用谍战剧里密电码的方式在银票上标注开票日期,这些日期不会明写,而是用不同汉字替代,比如十二个月分别对应“谨防假票冒取,勿忘细视书章”十二个字,除了负责兑换的极少数人,连银号里其他普通伙计都看不懂。 兑换数额和票值也一样,完全用暗号标注,更重要的是这些密码隔一段时间就会更新,你好不容易摸索出旧密码,新密码已经用上了。 这些银票为了彻底保险不留痕迹,一旦兑换之后就会销毁,目前只有一张1860年的日升昌票号的汇票留存于世,可谓十分珍贵。#用世界的目光重读敦煌#