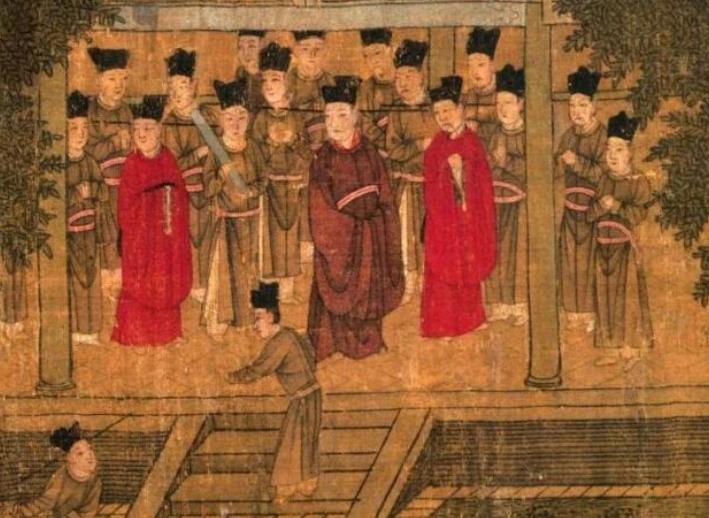

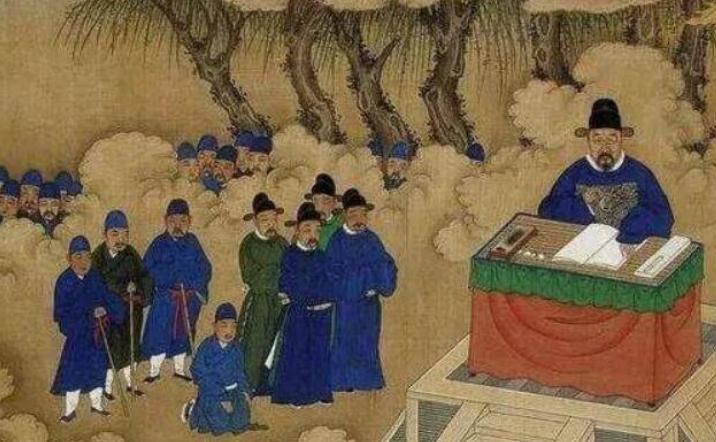

在影视剧中古代官员大多都是威风凛凛,在朝为官待遇优厚,连退休饯行时都是敲锣打鼓非常热闹,但事实上,很多官员一到退休年纪就匆匆离开,特别是明代,很多官员还会申请提前退休,这是什么原因呢? 宋代是一个崇文抑武的时代,文人和文官的地位非常高,在职官员的经济待遇都很不错,但到了明代,开国皇帝朱元璋十分讨厌官员贪赃枉法,采取了各种反腐的铁腕手段,对官员的收入进行了严格控制,所以明朝在职的官员收入比其他朝代都要低。 朱元璋上位后颁布了《大明律》,设置了“监督六部”的中央监察机构,还经常派遣巡察官员到地方明察暗访,为了大力推行反腐政策,朱元璋还编订了《御制大诏》的宣传手册,朝廷官员人手一本,甚至还发放到民间社区,让普通百姓也接受教育。 为了以身作则,朱元璋带头厉行节俭,作为皇帝每天只吃四道菜外加一份汤,甚至将“四菜一汤”的用餐标准推行到官方的接待制度中。 朱元璋还将这种节俭到底、铁面无私的态度带入了律法中,明代的官员只要发现贪赃枉法现象,无论数额大小都会受到极其严厉的处罚。 据《御制大诏》规定,一旦发现官员有以上行为,就会被处以断手、断脚、阉割等各种残酷的身体刑罚,此外鞭打、流放也是常见的处罚方式。 因为朱元璋大手一挥给群臣降薪,许多官员当牛做马工作还要勒紧裤腰带才能勉强维持生计,更惨的是明代的官员两百多年里没有涨过一分钱的工资。 明朝初年官员的工资还不低,正一品的月薪是87石米,年薪是1044石,连较低的七品官员月薪都有8石,年薪90石,折合人民币大概在1.5万左右,结合明朝初年的物价,这个工资是能够满足全家老小的温饱的。 但是后来,朱元璋进行了薪资结构调整,将官员工资的一部分进行“折色”,就是不发米粮而改为发纸钞、银子或者布匹,这看上去还不错,但当时纸币贬值的速度非常快,发放时购买力还好,可能过一段时间就变成一张废纸了。 据说当时的2000文钱在几十年后只抵得上2文钱,这样的缩水速度让官员的工资变相减少了很多。 那么当时的工资究竟有多低呢?据说明朝中后期,一个市场上卖艺的说书人一场表演下来能赚8两银子,而当时正七品的官员一年的收入可能只能看10场演出。 朱元璋治国除了严格推行反腐倡廉建设,还有另一个特点,就是“重农抑商”,他认为商人是社会不安定因素,经常东奔西走导致人口流动,让百姓都想经商赚钱而无心耕种田地。 明代社会阶级地位中,文人是第一等,农民次之,然后是做各种手工业的百工,地位最低的就是商人。 所以朱元璋严格限制官员搞副业,不能经商,基本上斩断了他们挣外快的其他生计来源,靠着这点杯水车薪的工资根本养不活一大家子,许多在职官员不得不铤而走险。 不少普通官员连家人都养不活,在京城的天子脚下生活更是艰难,许多官员一到退休年纪就毫不留恋地办理手续,有些甚至还会申请提前退休,回到老家养老还能乘机做点副业补贴家用。 明代官员退休待遇之差比在职官员有过之无不及,早期的朱元璋还会考虑官员养老问题,规定退休后可以领取退休金,后来就直接取消了退休待遇,大概就是财政不养只吃饭不做事的闲人。 后来意见太大,朱元璋就折中规定不拿养老金,但可以免除赋税和劳役,聊胜于无,官员退休后如果没有积蓄,只能自食其力自谋生路。 明朝大臣请求告老还乡除了经济问题外,还因为当时的工作环境和工作压力非常大,能够全身而退就是万幸,不仅普通官员胆战心惊,连元老级别的刘伯温都不能幸免。 据《明史》记载,刚满六十的刘伯温几次向朱元璋递交辞职报告,希望能离开京城回老家颐养天年,刘基之所以这样着急离开,重要原因就是皇帝的疑心病。 据说当时朱元璋摆了一场豪华的酒宴来招待过去立过大功的文臣武将,这些菜里面竟然有一道兔肉和狗肉,这其实是在暗示功臣们要谨言慎行别动歪脑筋,吃完酒菜朱元璋起身离开后不久,举办酒宴的庆功楼就燃起了熊熊大火,许多人都被烧死在里面。 俗话说伴君如伴虎,所以,即使贵为京官,很多大臣还是宁愿告老还乡、急流勇退,远离京城这个是非之地。