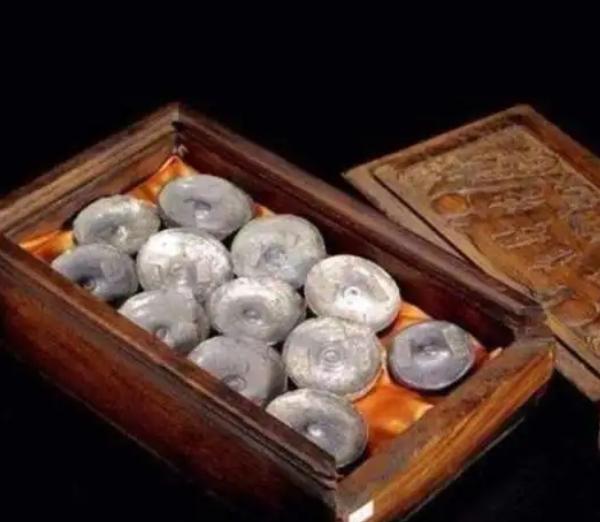

中国近代有一段不堪回首的屈辱历史,那就是清朝末年列强入侵使旧中国沦为了半殖民地,当时的清政府和列强签订了许多不平等条约,其中就包括了巨额赔款,仅《南京条约》就赔款2100银元,这些赔款都是真金白银,据说当年清王朝每年的财政收入最多能达到8000万两白银。 赔款中这样多的银元堆成小山都能把人淹没,那古代的这些银元现在为什么不用了呢?这么多的银子现在又去了哪里呢? 白银曾经长期作为我国重要的一般等价物,直到清朝末年都还在市面上交易使用,古人大量使用白银作为货币的历史可以追溯到明朝中后期,在这之前主要还是铜钱,就是以青铜、黄铜、红铜为主的各种铜合金材质。 我国在秦汉时期的主要货币的是刀币和五铢钱,到了唐代就有圆形方孔的“开元通宝”等,明朝直到嘉靖年间都还在使用青铜为主要材质的铜钱,两宋时期出现了纸币“交子”,元朝就以纸币为主。 在这些朝代中,汉朝曾短暂地发行过“白金三品”,但这种银币中锡含量远远超过银,所以在短暂发行后就废止了,唐代也出现过类似货币的白银叫做“铤”,是一种长而且直的银块。 在西安唐代的大明宫遗址中就曾出土过银铤,从其上的铭文可知,这些银铤是地方政府征收的税银,重量为五十两,由杨国忠代为进献给唐玄宗充入国库,不过这些银铤并不在市面上流通,只是作为储藏手段使用。 而宋代的“银锭”和元代的“银元宝”虽然可以作为支付手段在市面上流通,但也不是官方发行的正式货币。 到了明清时期,市面上也并没有官方铸造的白银货币,白银是以其本身的价值按照克重来作为一般等价物使用的,所以民间流通的白银被叫做“银两”。 中国白银大量流通的背后有一个重要推手就是西班牙,当时的西班牙在中南美洲的秘鲁、墨西哥等殖民地大量铸造白银货币,然后运到中国澳门使用,这些银币大量流入国内,维持了两百多年的民间白银贸易,这些白银被称为“美洲白银”。 在这之前,由于没有官方作担保统一铸造的白银货币,民间流通的银元主要依靠商人的信誉,以及具有税收职责的政府部门保证,所以许多银元的成色、品质不一,含银量也有所不同,甚至一度出现以次充好的银元造假事件。 《红楼梦》中有个场景,当时宝玉请了外面的大夫给丫鬟看病,在付诊费的时候自己不懂看秤又懒得剪,就直接把一大块银子给了大夫,可见当时国内使用银锭还要现场称重,银子的找零也很有意思,直接用剪子按克重减掉多余的部分。 此时西班牙政府统一标准的“美洲白银”正好弥补了这一缺陷,一经流入中国市场就广受欢迎,这些来自南美大陆的银币规格统一成色也不错,还能够通过上面的图案徽章判断其铸造年代,比国内的银块使用方便,民间把这些银币叫做“佛头”“鹰洋”。 民间大量银币的使用也推动了清代以银为记数的银钱复本位制,随着晚清社会动荡经济衰落,政府通过大量发行铜钱来稳定币值,最终加剧了银贵钱贱的局面,导致大量手工业者破产,加上鸦片战争巨额赔款致使大量银币外流,最终国库财政严重亏空,国内的白银储量也基本耗尽。 金银作为贵金属,铸造货币使用并非其主要用途,特别是金子更是长期作为国家储备而非货币使用,金银的另一个主要用途是制作装饰品。 先秦时期很多器皿上都有银子的装饰部件,使用的是当时最先进的错金银技法,在秦朝一统天下之后也没有将银子作为货币,而仍然作为奢侈品和装饰材料。 对金银的喜爱不分民族和地区,战国两汉时期的北方游牧民族也狂热地追捧金银,在内蒙、甘肃等不少遗址中都发现了金银镶嵌珠宝的腰带、王冠、金银项圈和银牌等。 两汉时期金银器皿大量出现,各种服饰配件如金银制作的衣服钩带、酒杯酒器等,唐代则出现了更加华贵雍容的银器,各种抛光、镂空、浇铸等银器制作技艺广泛使用在银器的装饰中,食器、茶具、药具、各种宗教用品和女子的项链、耳环、首饰等都能见到银子的身影。 到了明代金银器中出现了大量日用品,如水壶、银盆、银碗、杯子甚至银筷子等,可见很多银子并未消失,只是被用来制作各种装饰品、日常生活器皿或贮藏手段,换了一种方式继续在历史中延续。#用世界的目光重读敦煌#