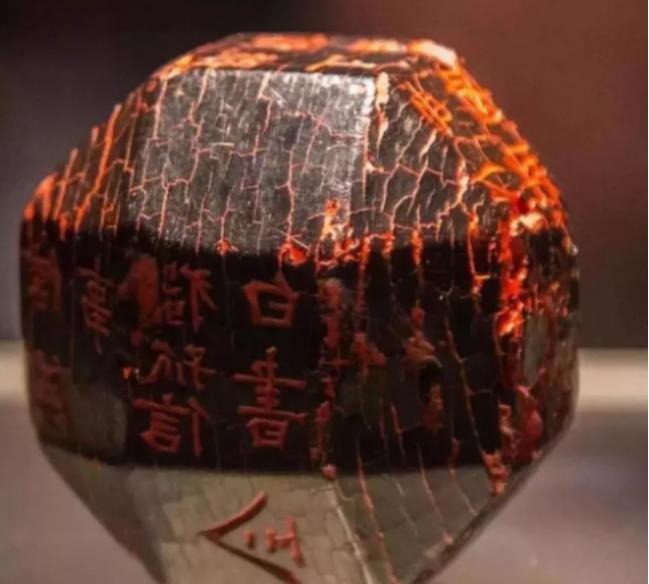

1981年,陕西一名中学生捡到一块“黑色煤炭”,主动上交国家,奈何工作人员不识货,将其放在角落里沉睡了10年,谁料,一位老专家无意间发现此物,当场惊呼:这可是价值连城的国宝,全世界仅此一个! 一个寻常的下午,学生宋青和同学前往离学校不远的小河边游玩,趁同伴们都在专心寻找石子时,宋青也饶有兴趣地转了几圈,环视沿河岸分布的各种石头,就在这时,一个纯黑色的物体引起了他的注意。 这是一个不规则的多面体,表面粗糙坚硬,带有一种发亮的光泽,不由得让人联想到煤炭,宋青把隐约看见上面隐约有一些暗红色的痕迹? 宋青只好暂时把这东西放进了书包里,想着等回家后仔细观察,回到家后,宋青发现石头上面竟然刻有文字!虽然他一个也认不出来,但他立刻意识到,这可不就是个普通的石头了。 第二天早上,宋青特意早一些来到学校,把这东西轻轻地放在了自己的课桌上最显眼的位置,老师走进教室时,立即就注意到了聚在宋青身边摆弄着什么玩意的一群学生,老师径直走到他们中间,宋青见状赶紧把怀里的黑色东西藏到了桌洞里。 老师开始仔细审视这个造型奇特的物品,虽然不能断定具体年代,但这无疑是一件珍贵的文物!老师对宋青说:"宋青,你怎么得到这个东西的?我看这像是文物,放学后咱们把它送到博物馆去吧。"宋青羞怯地点点头。 下课后,老师将宋青领到了距离学校不远的旬阳县博物馆,工作人员发现,整个印章重约75.7克,共有26个切面,其中有14个面都刻着文字,这无疑是一枚极为独特的多面体印章,但具体年代和主人是谁,工作人员们束手无策,无法辨别。 于是,他们暂时将这枚印章摆放在一处不显眼的展柜中,直到1991年,一位著名的考古专家来到博物馆参观,专家望着这枚多面体印章,眯起了眼睛仔细端详。 经过仔细辨认,他发现其中两个切面上分别刻着"大司马印"和"大都督印"的印文,在古代,大司马和大都督都是最高军事统帅级的官职,具有非常崇高的地位,而能在同一枚印章上出现这两个重要的军职头衔,可见印章主人在当时处于何等的尊贵地位! "这可是件价值连城的国宝啊,放在这里多年竟然无人重视,我得把它取出来好好研究一番才行。"他对工作人员说。 得到允许后,他小心翼翼地取出了这枚印章,打开了盒子清理起里面残留的灰尘和污渍,在一个一个切面上擦拭后,他发现了很多文字都是隐藏在灰尘之下的,而当他清理完最后一个切面时,一个惊人的发现令他不禁脱口惊呼:"这上面写着'独孤信白书'五个字,原来这是独孤信的印章!" 独孤信出生于公元503年,他的出身非常不简单,是当时鲜卑部族中声名赫赫的独孤家族的后裔。 独孤信自小习武,年轻时已习得了极高的武艺,成为众所周知的武术能手。他不仅聪明识大体,而且驰骋战场,屡建奇功。 二十岁那年,在一场硬仗中,他曾一人擒获敌军首领首级,一战就成了名,他俊朗不凡的面貌,健硕的体格,以及非凡的英勇武艺,都令他在部族中赫赫有名,成为那个年代的天之骄子。 可是美好的岁月并没有持续太长时间,独孤家族很快就因为"六镇之乱"而声势渐衰。二十三岁那年,独孤信只得从故乡离开,带同家人避难到了定州。 经过一番坎坷,独孤信的屈辱生活到此终结,一个出身显赫的青年,经过战乱的洗礼,他已经失去了所有从前的骄傲和光彩。 在葛荣起义时,独孤信就加入了起义军,重新踏上了征战沙场的道路,战乱无常,不久葛荣起义军就被敌军击败。 独孤信一度沦为敌军俘虏,可怎奈何当时的敌军首领尔朱荣,却是个极爱惜人才的大器,了解到独孤信的英武功勋后,尔朱荣不但赦免了他的性命,反而破格录用他入军。 尔朱荣为人英明,识人之明独到,不久就将独孤信重用起来,独孤信迅速崛起,成为了尔朱荣手下的大将。 在那个时期,独孤信手握重权,身兼数职,他担任着大都督、大司马等几项要职,经常要为不同的职务盖章批示,因此他手头也就攒下了一大堆的印章。 有一次他忙于处理公务时,忽发奇想:"要是能把这些印章都刻在一起,那就省事多了。" 于是,他就找来印匠,叫人在一枚印章模具上精工刻制,这就有了我们今天看到的这枚珍贵独特的多面体印章。 独孤信的一生可谓跌宕起伏,真正体现了"英雄难过万重山"的传奇,可惜好景不长,独孤信晚年险些又重蹈覆辙。 这次他是因与宇文护产生了政见分歧,独孤信的声望已经太大了,宇文护担心他日后东山再起,便威逼独孤信自尽以绝后患,最终,这位55岁的枭雄人物,只能黯然赴死,一生英雄本色就此终结于政治斗争中。 印章或许曾是独孤信最骄傲的作品,印证了他一时的荣耀与权势,但留存下来成为后世佳话的,只有上面的几行字迹,以及铭刻在人们心中的这段传奇经历。 时过境迁,功名利禄终将归于浮云,唯有这枚煤精印章,还在静静地沉淀着独孤信那充满传奇色彩的一生。