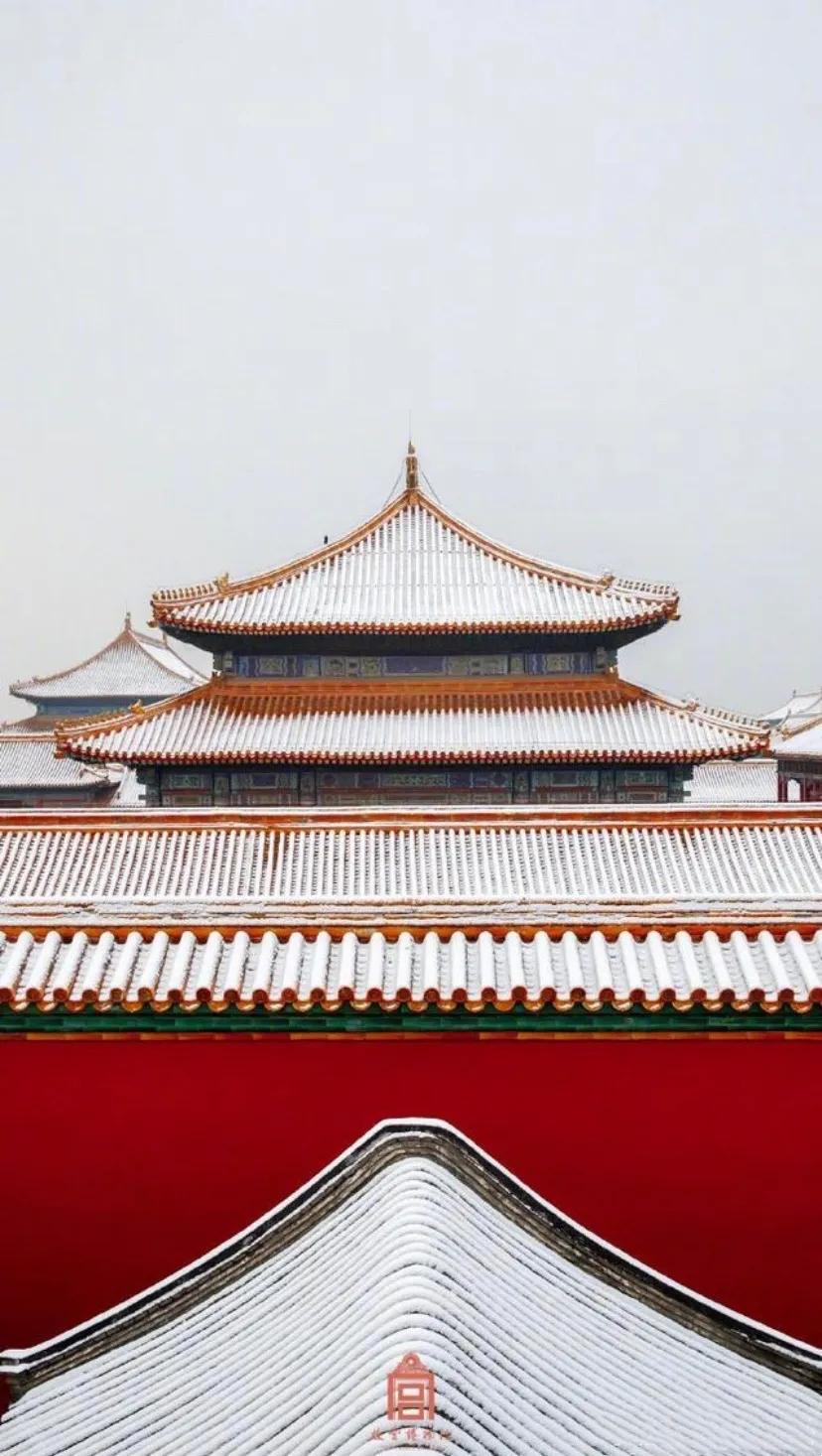

主持人问故宫院长单霁翔:“故宫每年门票收入8亿,文创收入15亿,怎么还要申请巨额补贴?”单霁翔说:“故宫缺钱,而且永远缺钱。” 故宫始建于公元1406年,历经了六百多年的风雨洗礼,见证了朝代兴衰和国运沉浮,当人们走进故宫的一砖一瓦间,似乎就能捕捉到历史长河的点点滔滔,感受到皇家生活的光彩与梦幻。 1925年10月10日,当故宫博物院正式对外展出时,一扇通往帝王生活的大门终于为普通百姓敞开了,从那时起,这座曾经阻隔于寻常百姓目光的宫殿开始走近人们的生活,人们终于有机会一窥皇家风采,皇帝和普通人民的距离也开始不断缩短。 然而,即便人们对故宫充满向往,对它的了解却仍然寥寥无几,在漫长的岁月里,故宫对外开放的面积不到总面积的30%,展出的文物也仅占总数的1%。 2002年,故宫博物院迎来了第七任院长单霁翔,上任伊始,他就带领着助理们对故宫进行了全面的检查,这种做法可能会让人感到诧异。 毕竟,作为中国最著名的文化景点,故宫每年都吸引着来自世界各地的游客,但是单霁翔清楚地知道,若想真正释放故宫蕴藏的巨大潜力,单凭人们对它的向往是远远不够的。 故宫拥有9371间房屋、1200座建筑,超过180万件珍贵文物,每一件文物都是国宝,承载着独特的历史和文化价值,但在此之前,故宫博物院所有的管理工作都非常谨小慎微,唯恐有丝毫疏漏。 如此严苛的管理方式虽然确保了文物的安全,却也使得故宫整体显得封闭而单调,随着时间的推移,一些宫殿建筑开始蒙尘长草,部分珍贵文物也被锁在了阴暗的仓库中。 当单霁翔亲眼看到故宫的现状时,他坚定地决心要将这座沉睡的巨人唤醒,让故宫真正焕发出它应有的光彩,为了达成这个目标,他需要资金。 故宫每年的门票收入都上交国库,国家会根据实际情况给予博物院一定的拨款,但这些资金只够维持当下的运营水平,单霁翔决定采取一种非常策略,每当有相关领导参观故宫时,他都会带着领导们亲自感受博物院最破损的区域,目睹令人心痛的现状,通过这种"哭穷"的方式,他成功地向领导们展示了故宫面临的困境,终于拿到了40亿元的修缮资金。 接下来的三年里,单霁翔带领故宫博物院全体工作人员开启了一场全面的改造工程,在治理过程中,故宫外部所有的管道都被重新埋入地下,彻底消除了曾经那些破坏整体景观的元素。 接着,工人们修复了损坏的建筑,维护了逐渐老化的文物,历经数年的努力,故宫终于恢复了往日的恢宏景象,重新焕发出磅礴的气势。 工程完成后,单霁翔立即推行了故宫开放范围的扩大,如今故宫对外开放的面积已达到80%,展出的文物数量也大幅增加,每年都会举办丰富多彩的展览,让人们欣赏到更多珍贵的历史文物。 与此同时,故宫的年游客数量也从400万增加到了2000万,其中年轻游客的比例显著提高,一系列精心设计的文创产品,如口红、扇子、冰淇淋等小物品,进一步拉近了故宫和年轻人之间的距离。 随着故宫的蜕变,人们也开始关注它的收入来源和运营现状,事实上,故宫的主要收入来自于门票和文创产品销售。 2019年,故宫的门票收入达到8亿元,文创产品销售收入更高达15亿元,近年来,尽管受到疫情影响,故宫的年收入仍在20亿元以上。 但是,人们很难想象,所有的门票收入都被上缴国库,故宫博物院无法从中获得任何收益。其唯一的收入源泉就是文创产品的销售。 然而,故宫的支出也是巨大的,9371间房屋的维护和修缮、大量文物的修复,这些都需要投入巨资,所以当记者问及故宫的财务状况时,单霁翔毫不掩饰地说:"故宫缺钱,而且永远都缺钱!" 尽管收入巨大,但故宫仍需要向国家申请财政补贴,其中一个重要原因是,故宫的修缮和保护工作需要巨额资金,修复文物和建筑的费用高昂无比,故宫单凭自己的收入根本无法承担如此庞大的开支。 另一个原因是,故宫需要大笔资金来支持它的教育活动和文化传承,在2020年到2021年期间,故宫每年都举办了约数万场教育活动,但所有的开销都由故宫自行承担。 通过这些教育项目,故宫希望能培养孩子们对中华文化的热爱,让他们成长为爱国主义精神的传承者。 因此,故宫需要国家财政支持来维持整个博物院的运营,作为中国最重要的文化场所之一,保护和发展故宫成为了一项事关民族精神的重大事业。 政府和社会应该共同努力,通过必要的财政支持来维护故宫,传承这份千年历史和文化瑰宝,对于故宫申请财政补贴,我们应该理性看待,切实认识到其重要性和必要性。 只有当人们真正关注和支持故宫,这座曾经被视为遥不可及的帝王园林,才能充分展现出它的独特魅力,成为文化自信的象征,一砖一瓦,承载着中华民族的历史和荣光,让我们携手将这一璀璨文化遗产守护好,让它在新时代继续绽放光芒。

评论列表