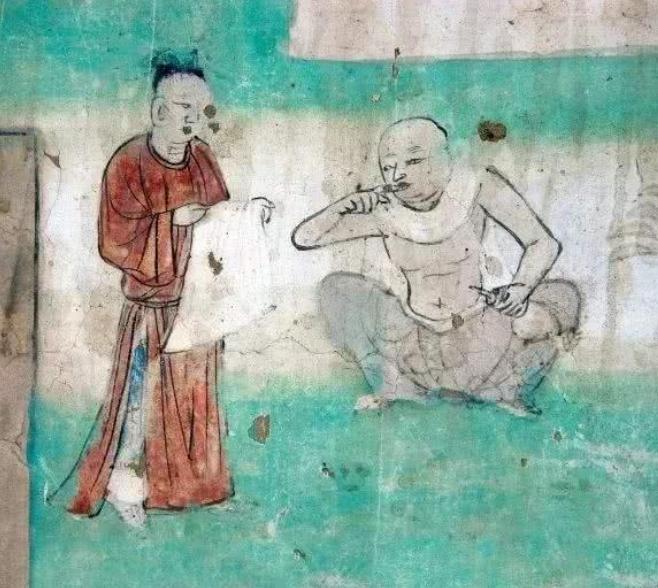

都说牙疼不是病,疼起来真要命,在口腔问题上,现代人并不比古人幸运,很多困扰我们的牙齿疾病,早就被古人一一尝遍。 但是现代至少有专业的牙医和器械,即使不能根治也能在很大程度上缓解病痛,那么古人得了蛀牙该怎么办呢?他们日常是怎样清洁和保护牙齿呢? 古人常见的口腔疾病用现代医学来描述,就是那几类高发的病症,包括龋齿、氟斑牙、牙周病。牙周病最典型的病理表现就是牙龈萎缩、牙齿松动脱落。 韩愈在很多自己的诗文中都强烈表达对自己牙齿的担忧,他不厌其详地述说自己早衰的症状,年过四十头发就变白了,视力也不好,看东西一片雾蒙蒙的,只能让别人给他读。 更要命的是牙齿松脱,每年都在掉,在《落齿》一诗中,他详细追忆了自己落齿的心路历程,最开始掉牙觉得羞耻,然后就忧虑自己老了,松动的牙齿又酸又疼,连喝水都害怕,最后终于和自己的缺牙和解,还把这种感悟写成诗和妻子儿子一起读。 从掉牙中领悟出人生哲理,韩愈的牙周病倒成了他创作的灵感,这也是不幸中的万幸。 另一位牙病患者就是三国时期的曹丕,据史书记载曹丕患有“消渴”症,患病原因就和他的饮食习惯密不可分。 曹丕特别喜欢是甜食,甜瓜、甘蔗、荔枝、龙眼等水果,什么甜就吃什么,完全没有口腔健康意识。 糖分对牙齿的腐蚀相当严重,不仅损伤牙釉质,还会引发牙龈发炎、龋齿和严重的牙周病。 忧国忧民的诗圣杜甫也深受牙病之苦,在可怜天下苍生之时也时常为自己的牙齿哀悼。在《寄赞上人》中他就讲了自己牙痛的经历,本来和朋友约好去看养老的房子,没想到牙疼的老毛病犯了,只好推说等路上的雨水干了再去,成功鸽了朋友一回。 另一位受苦的难兄难弟就是白居易,他在《病中赠南邻觅酒》中说,自己因牙痛引发了剧烈的头痛,在床上躺了三天,连起身喝药都没有力气,但是病刚好一点,就向邻居讨酒喝。 这种行为就很难评,毕竟痛在自己身上,白乐天的确是在认真贯彻今朝有酒今朝醉的及时行乐理念,因为不喝酒牙齿也未必就不痛。 除了这些在存在于史书中的牙病案例,考古研究中也有很多铁一般的事实,在湖北丹江口出土的一批人类骸骨中,就发现了龋齿和牙周病的痕迹,而这些骨骼都是战国时期的。 对万历皇帝的科学研究发现,他生前就掉了十多颗牙齿,连日常咀嚼都有困难,由于牙列缺失,他不得不使用单边牙齿,导致脸部骨骼都变形了。 口腔疾病作为古代常见的慢性病基本无法根治,那么古人患病后是怎么治疗和缓解的呢? 我们可以先看一个极端案例,据《晋书·温峤传》记载,东晋的温峤不幸患上了龋齿,由于疼得受不了,就叫人直接拔掉,没想到引发了中风,没几天人就走了。 温峤中风很可能是术后没有做好消毒和防护措施,导致伤口感染而引发了连锁反应。 因为有这样的先例,古人不太敢尝试这种激进的治疗方法,保守治疗就成了唯一选择,比如喝汤药缓解,扎针灸止疼等。 不过古人也发明了比较有效的补救措施,对于龋齿的残缺部分,他们想出了补牙的方法。曹操在和诸葛亮作战时被射掉了两颗大门牙,军中的医官就连忙为他补牙,不过具体流程并未详述。 倒是汉代墓葬《五十二病方》中记录了补牙材料,主要有榆树皮等几种植物材料,张仲景在《金匾要略》中也谈到了补牙技术,将雄黄、猪油等调和起来,在龋齿的牙洞中填上这些药物,既可以治疗疼痛,还能够修补受损的牙齿。 古人对口腔疾病其实早有研究,在《说文解字》中就出现了“龋”,书中解释为牙蠹,他们认为是龋齿就是牙齿中长了虫子,将牙齿内部钻空了,同时,古人也意识到导致龋齿的根源是吃了东西没有及时漱口,食物残渣和口腔疾病有着某种联系。 为了防治龋齿,古人发明了牙膏和牙刷,在成都指挥街遗址中就出土了类似牙刷的清洁工具,而牙膏则是用各种具有杀菌效果的材料,混合蜂蜜调成膏状使用。 此外古人还发明了天然漱口水,如白酒、青盐、茶水等,都能够较好地清除牙齿上食物残留,起到保护口腔的作用。