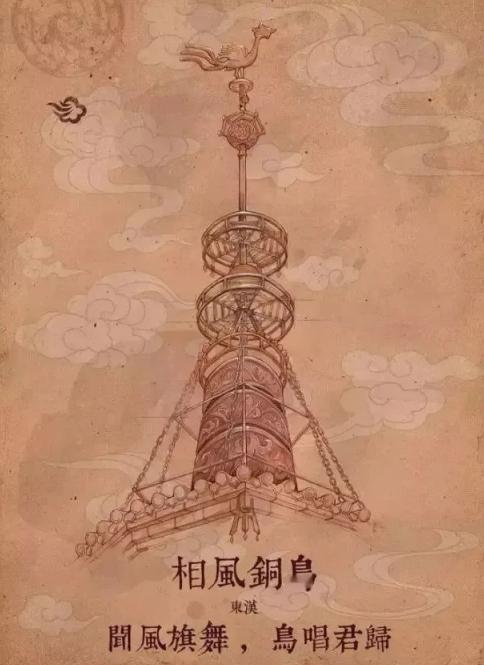

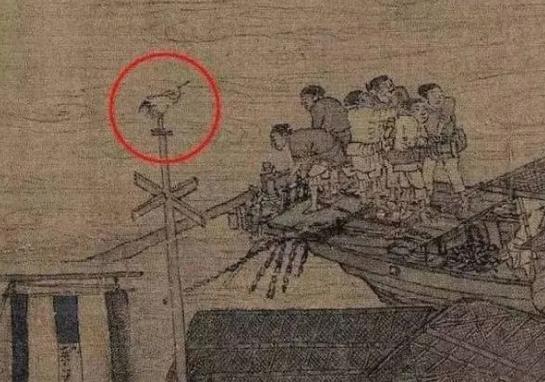

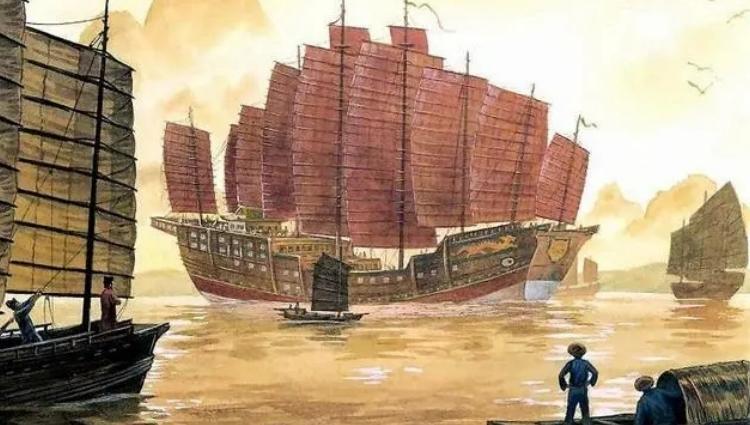

老话说出门看天气,现代人出行能随时获得准确的天气信息,那么在没有气象卫星和气象观测站的古代,人们是如何预测天气的呢? 《三国演义》中有一个非常精彩的故事——孔明借东风。 孙刘联军共同迎战曹操,经过草船借箭之后,他们又制定了火烧曹营的计划,这场奇袭战成功的关键就是诸葛亮提前观测了天气,书中将他神化为能够呼风唤雨,用七星坛就召唤来了难得的东南风,巧妙地借助风力使曹军大营陷入一片汪洋火海。 事实上,诸葛亮是通过观测天气准确预判了东南风的起风时间,顺势而为最后一举破敌。 可见行军打仗和气象关系非常密切,古人在这方面积累了丰富的经验。 在商周时期,人们已经学会利用旗杆上旗帜的方向来把握风向,还给东南西北不同来处的风分别命名,统称为“四方风”。 在殷商时期的甲骨残片中,考古学家发现甲骨文的“风”和凤凰的“凤”是同一个字,古人将凤凰视为吉祥的神鸟,凤鸟乘风来去,风就是它们扇动羽翼产生的。 当时的人们发明了一种简单的测风仪,在细长的竹竿顶端系上轻柔的布条或羽毛,同时搭配一只铜铃铛,一旦有风吹过铃铛就会发出提示,人们就通过布条的飘动的方向来判断风向和风力。 这种简易的仪器叫做“伣”,现代字典中仍然保留了它的原始意义。 到了春秋战国时期,人们对风的认识更加深入,在四方来风的基础上发展了对风度偏向的认识,产生了“八风”的说法。 据《吕氏春秋》记载,除了四个正向风,还有东南、西南、西北、东北四个偏向,八风各有其名。 在汉朝,人们发明了监测风向和风力大小的仪器,如铜制的测量仪“铜凤凰”和“铜乌”。西汉武帝时期,在见证汉室辉煌的建章宫屋顶就设置了三只铜凤凰来观测风向。 这种铜凤凰基座上有灵活的转动枢纽,能够根据风的来处变换朝向,好像凤鸟在风中振翅高飞。 西汉末年还出现了更加灵活的“相风鸟”,逐渐取代了铜凤凰的地位,据记载,相风鸟也是用铜铸造而成,高度为五尺,上面装饰了黄金。 而东汉的铜乌则位于当时专门的气象监测站“灵台”之上,和铜凤凰的工作原理一样,据《古今图书集成》所说,这种铜乌是张衡专门制作的;汉代这些精巧的测风仪器和现代的风向标类似,都能较为准确地反映风的来向。 古人对季风的观测也颇有心得,据《淮南子》记载,在冬至之后的四十五天就会有“条风”到来,之后是“明庶风”,“清明风,”和现代对于不同季节风向的描述十分接近,可见早在汉代人们对风的观测和研究已经十分准确了。 唐代的风水大师李淳风精通天象观测,他根据风力大小将其分为八个等级,是世界上最早给风分级的人。唐人 测风比前代进步,在“伣”的基础上发明了羽占,这种简易测风仪在行军打仗中频繁使用。 到了唐宋时期,随着航海技术和对外贸易的发展,人们对海上季风的观测更加精确,此时已经划分出二十四个风向,准确掌握了不同季节季风的偏向,并在此基础上总结出了最合适的出海时间。 据宋代《萍洲可谈》记载,当时人们选择在每年十一二月出航,因为这时海上吹北风,正好顺风远洋,而五六月可乘着东南季风返航。 除了和生产生活密切相关的风向之外,古人对气温、降水等的气象物候的观测也是历史悠久。 据五代十国的《玉堂闲话》记载,人们会在中秋或元宵节时,通过对满月的观测来获知天气,他们能通过明月当空时投射在竹竿上的影子长短,来测算来年的降水和温度,甚至预测出农业的丰收或歉收。 古人对降水的雨量观测也非常重视,他们将降雨分为猛雨、疾雨、足雨等,在《秦律十八种》中记载,古人会用一种叫“报雨泽”的仪器来检测降水量,古代官府规定地方必须按期上报雨量和农作物生长情况,明代的地方州县还要向中央汇报。 通过天空的云层厚薄、形状和天空颜色也能判断天气,据南宋《梦梁录》记载,清晨四更天之后,杭州寺庙中的僧人观看天象后就会走街串巷敲打木鱼通报天气,这些僧侣被称为“报晓人”,他们的工作非常严格,即使刮风下雪也要定时到岗。 空气湿度也是古人气象观测的一部分,据《史记》记载,古人用天平充当湿度计,在天平两端的托盘上分别放上等量的泥土和煤炭,如果天气干燥煤炭失水更快,天平就向泥土一端倾斜,反之着意味着空气湿度较大。