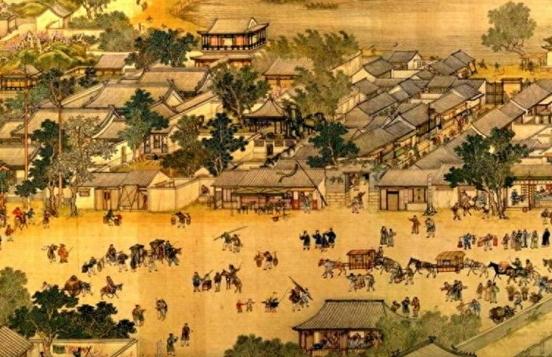

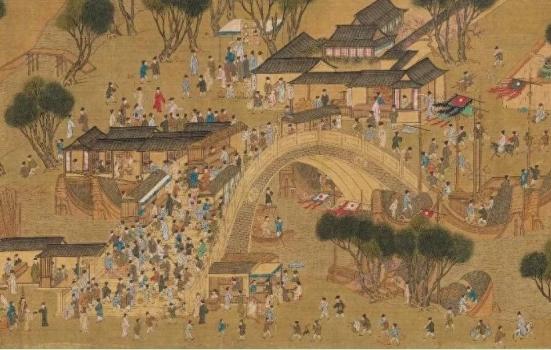

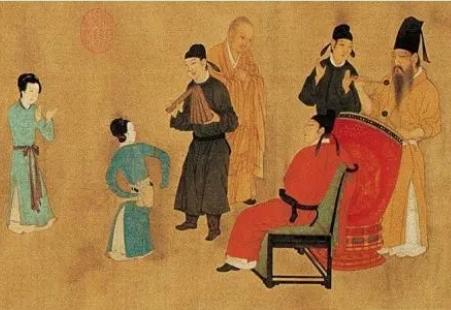

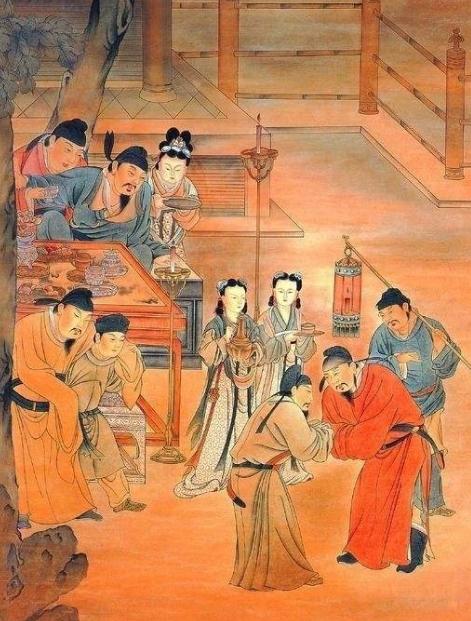

现代都市的夜晚霓虹璀璨,丰富多彩的夜生活让人们暂时忘却白天的劳累和烦恼,即使宅在家里也能通宵上网游戏,夜晚的时间分秒必争,绝对不能一睡了之。 但是在没有电灯和网络的古代,人们如度过漫漫长夜呢?古人一天24小时是怎样安排的呢? 古人的计时制度和今天不同,现在一天划为24小时,古人则将一天分为十二个时辰,对应十二地支和十二生肖。 十二时辰计时从我国商周时期就开始使用,以现在的23点至次日凌晨1点为子时,两小时为一个时辰,对应地支的顺序向后类推,依次是1~3点丑时,3~5点寅时,一直到21~23点的亥时。 在古人一日的作息安排中,最早的丑时就会起床,丑时又叫“鸡鸣”,寅时又称“平明”,是太阳初升前天色由暗逐渐转明的阶段,此时各行各业的人睡梦初醒、陆续起床。 5~7点的卯时官府官员和衙役都已到岗并点名签到,所以有个词叫“点卯”,意指上班清点人数。 《红楼梦》中王熙凤见宁国府管理混乱,便雷厉风行开展全面整顿,针对府里老油条迟到早退的恶习,王熙凤就严格规定了上班考勤制度,每天固定在卯时二刻进行“点卯”,也就是集体点名。 到了晚上17~19点的酉时,太阳西沉白日将尽,在外忙碌的人们收工回家。古人将酉时叫做“日入”,是一天日夜交替的标志。 到了19~21点的戌时,除了一些商业繁荣的发达地区,或某些传统节日外,人们基本洗漱完毕准备上床就寝了。 欧阳修写过一首《生查子》,其中一句“人约黄昏后”,这个“黄昏”就是戌时的别称,正因为当时是元宵节有花灯会,人们才在外游玩到很晚。 最后的亥时又叫“人定”,这个时间整个世界都进入了梦乡,古人没有熬夜的客观条件和习惯,除了挑灯夜读的读书人外,基本上到了人定时分世界一片沉寂,夜深人静,连家禽家畜都乖乖睡觉了。 既然古代人很早就上床睡觉了,为什么国家还要制定宵禁政策呢? 宵禁制度在中国历史上执行过很长一段时间,从春秋战国开始就有了宵禁的雏形。 因为古代地广人稀,特别是偏僻的村镇,时常有野兽出没,更重要的是宵禁能最大程度杜绝安全隐患,遵章守纪的平民百姓都老老实实呆在家里,那街上活动的可疑分子就一目了然,无处躲藏行迹。 为了严格贯彻宵禁,古人还专门设置了负责巡夜的官员,周朝叫做“司寤氏”,不仅负责巡查,还有执法的权力,一旦遇到违反规定的人可以立即逮捕。 虽然宵禁的历史悠久,但时间却几乎未曾改变,基本都是固定在一更三点到五更三点之间,在冬季和夏季有细微不同,由于冬季昼短夜长,宵禁的时间相应有所延长。 在十二时辰的基础上,古人将入夜后的时间又细分为五个阶段,戌时(黄昏)是一更天,依此类推,卯时(平明)就是五更天。每一更又平均分为5个点,打更人报时也有讲究,每逢整更时就击鼓,几更几点时就敲钟。 如果恰逢乱世,宵禁的作用就更加显明。如敌人在夜晚乔装入城,或抢匪贼寇入城劫掠,宵禁不仅能更好地打击犯罪维护一方平安,也能强制百姓留守在安全的范围内不至被误伤。 北宋时期宋朝的军队就利用金军在夜晚疏于防备,趁着夜色潜入大营取得了突袭战的胜利。可见宵禁制度不仅在治安维护中发挥作用,在军事作战中也占有不可替代的地位。 违反宵禁会受到严厉处罚,唐代元和年间宫里有个宦官因为醉酒上街超过了宵禁时间,被判处杖毙,而当天巡夜的官员也受到牵连,被撤职赶出京城。 了解了古人的作息时间和宵禁制度,你也许会感叹古人的夜生活真无聊,事实上古人的生活并不像我们想象中那样枯燥乏味。 宵禁制度基于时代原因也在逐步松动,到了唐代中后期这项制度基本已经解除,人们在夜晚能够自由出入活动。 当时武则天为了举国庆祝元宵节,便规定正月十五、十六这两天无需执行宵禁。人们在这天晚上吃元宵、赏花灯、放烟花、逛街市,张灯结彩彻夜狂欢。 而唐代城市规划中的“坊市”让商铺集群,人们有了自己的夜市和商业街,夜生活也变得更加丰富多样。 在“市”中不仅有各色商品交易,还有灯红酒绿、装潢华美的酒楼、茶坊和娱乐场所,在这里可以欣赏美酒歌舞,软玉温香通宵买醉。 官员们为了与民同乐,也会三不五时坐轿来到市集打赏商贩几十文钱祝贺生意兴隆。每逢春节、元宵等重要庆典,皇帝还会协同百官、妃嫔来到城楼观看表演,有时还会命人在城门口摆上御酒供赏灯的百姓饮用。