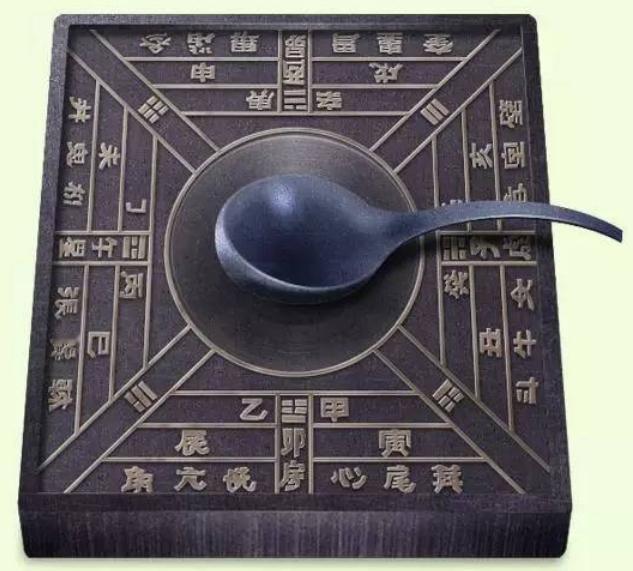

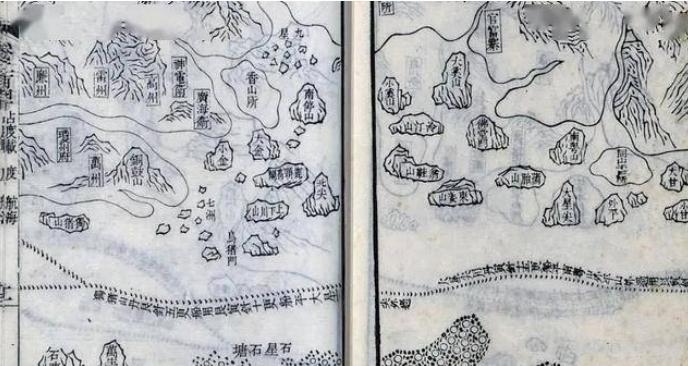

在没有GPS定位仪和卫星导航的时代,人们出海或远行如何保证不迷路呢?他们有哪些先进的导航手段呢? 没有精确的指南设备,古人迷路的代价非常惨重,汉代的飞将军李广就是受害人之一。汉武帝派李广和卫青攻打匈奴,卫青作为先遣部队带着大队人马向匈奴扎营地进攻,李广则负责殿后接应。 由于当地地形条件复杂,和大部队分开后没有专业的向导,不多时李广就在沙漠中迷失了方向,这次迷路直接导致李广失去了和卫青大军会合,共同迎击匈奴的机会,羞愤难当的李广直接拔剑自刎,可以说是史上最悲催的迷路人。 古人迷路的代价是非常严重的,为了不迷路,古人想出了许多应对措施。 中国历史上有两条著名的对外贸易商路,其中之一就是我国东南沿海的海上丝绸之路。海上的交通环境比陆地更加变化莫测,古人凭借什么方式准确定位方向呢? 俗话说重赏之下必有勇夫,在巨大的经济利益诱惑下,人们充分发挥自己的聪明才智,想出了许多导航的方法,先秦史的古人就已经发明了原始的指南针——司南,和后来的指南针(磁针)、罗盘被称为中国三大方位仪。 司南的结构很简单,由青铜材质的盘面和具有磁性的勺子组成,青铜的底盘被均匀分成24份,用来指示24个方向,使用时将勺子放在底盘中心,勺尾指示的方向就是南方。 司南利用了地球南北磁极和磁铁同性相斥、异性相吸的原理,可以比较准确地给古人指明方向。 据《古矿录》记载,战国时期的磁山出产磁铁矿,人们发现它奇妙的原理,并以此为基础发明了司南,古人将司南的指针做成勺子的形状也颇有深意,勺子的球形底部可以任意转动方位,最大限度减小和盘面的摩擦,使指示的结果更加准确。 不过作为早期的指南设备,司南还存在着一定的误差,春秋时期的齐桓公,为了给盟国燕国抢回地盘,便率兵攻打北方的少数民族山戎,这一打直接来到了北方沙漠腹地,没有熟悉环境的向导,指南仪器又不准,齐桓公大军成功迷失了方向。 大军在漫天黄沙中像无头苍蝇一样到处乱窜,还是聪明的管仲想到一个方法,用军队中的老马带路,于是一队人马跟在老马背后,最终成功走出了荒漠。 除了司南之外,另一种更加轻便的指南工具是“指南鱼”,原理和使用方法同司南差不多。据《武经总要》记载,确认方向时只需要在碗中装满水,将具有磁性的指南鱼放进去,等鱼静止之后就能准确判定方位了。 这种指南鱼外形是纺锤形,用很薄的铁片制作而成,携带方便而且操作简单。 海上航行的精确性比陆上要求更高,为了避免指南针受到磁场影响,出现导航不准确的情况,古人发明了一种“地文航海”的导航方式。 古人在每次出海前都会规划好整个航行线路,根据过去航行的经验和记忆,将沿途的典型特征标注出来,如某个小岛、某条支流,或沿岸的某处标志性建筑,这些宝贵的航海笔记还能够留给后来的航海者使用,代代相传。 在《唐会要》中就详细记录了前往日本的航线所途经的路段,并设置了很多参照物,标志出日本岛的准确方位。 海上观测天象也能够判断方位,古人还发明了相应的观测器械,如量天尺,通过测量天上星宿的位置和角度,可以准确推算出自己所处的方位,古人将这些经验记录下来,编撰成观星图以供后人参考。 地图是出行的重要工具书,给出门远行的人们提供了重要帮助。《山海经》就是最早的博物地图,书中除了大量的奇珍异兽、山川物产、民风民俗,还详细地记录了当时的水文地理情况,是古代重要的地理著作。 中国最古老的地图原件出现在甘肃天水,这幅木板画上详细描绘了当时的行政区划和地形地貌,甚至标出了不同水系干流和支流的流向,马王堆汉墓中也出现了帛书地图,初步推断是当时行军作战的军事地图,各处城池、关隘都被清晰地标注出来。 到了魏晋时期,裴秀率先提出科学绘制地图的“制图六法”,这一制图理论详细规定了绘图时的比例、方位、坡度等标准,他还亲自编绘了《禹贡地域图》,是我国最早地图制图理论的结晶。