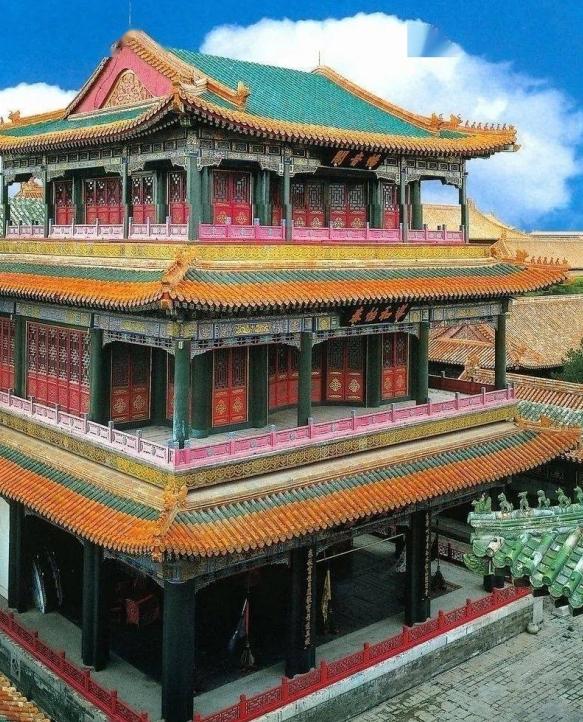

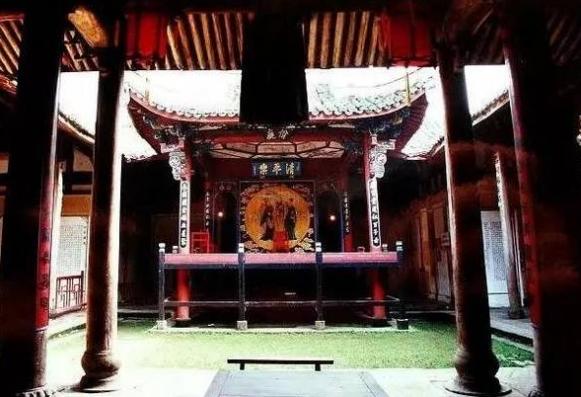

听戏是古代非常流行娱乐活动,和现代先进的舞台配置不同,古人没有扩音器和话筒,那么他们是靠什么来传声和扩音呢? 在没有扩音设备的时候,最早全靠演员的功力,另外古代的内场戏台面积不大,并非像现代影剧院那样动辄能够容纳几百人。 古代戏曲演员的基本功也是一个重要因素,声音高亢洪亮,只要现场安静,即使相隔很远都能听得清清楚楚,古代听众对演员唱戏的专业性要求很高,也促进了演员们刻苦练习提升技术。 戏曲演员通过吊嗓子来练习发声,使唱出来的曲调明亮清晰,极具穿透力,旧时的京剧演员,每天早起练声是必修课,即使已经小有名气的角也不例外。 他们一般会到空旷无人的河边或城墙根处,练习丹田发声,另外,喊嗓子也是每日必练,这种配合呼吸、强弱交替的呼喊方式,能够延长发音时间,增强肺活量,再通过各种戏曲念白来练习吐字发音,每个字都字正腔圆、清晰明亮,能让听众即使即使不看唱词也能听得清清楚楚。 古人虽然没有先进的电器设备来传导声音,但他们独具匠心地发明了很多扩音的空间设计,如戏台顶部半球形的藻井,其功能构造能够让声音传得更远,如现存的宁波天一阁戏台穹顶就是非常具有代表性的藻井设计。 藻井可以说是中国传统建筑的精华,“藻井”这一名字最初和防火有关,因为古代建筑多为木结构,极其容易引发火灾,藻井顶部最常见到的就是各种水草藻荇,如荷花、菱叶、莲蓬等,其形状和寓意就是水井,水克火,寄予了人们以水防火保护家宅平安的愿望。 所以藻井还有个名字叫“天井”,据《风俗通》记载,古人以藻井来代表东方之井,这个“井”是天上二十八星宿之一的井宿,也代表水。 藻井的圆形结构还暗合了古人“天圆地方”的宇宙观念,天如穹窿,半圆的藻井像一把撑开的打伞,如广阔的苍穹一样守护者大地。 后来人们逐渐发现藻井的扩音功能,在原始藻井结构的基础上,增加了很多螺旋状的纹理,这种藻井被叫做“鸡笼丁”,其外形就像古人用来罩鸡的竹编笼子,藻井顶部的结构层层盘旋收拢,最终汇聚在藻井顶部中心处。 这种木结构的螺旋状藻井具有极强的扩音作用,还能够形成多方共鸣的舞台声效,向上的声波在到达藻井后被其空间聚拢,实现收音的效果,然后通过戏台专门设计的孔洞向外传播,故宫畅音阁的大戏台就采用了这种空间设计。 畅音阁拥有故宫古建筑群中规模最大的戏台,是清朝皇家的专用剧场,乾隆四十一年完工,是唯一一座清乾隆时期的三层大戏台。 戏台顶部就是上下贯通的藻井,藻井上还设有辘轳装置,可以根据剧情需要升降演员和道具。 随着藻井的建筑技艺不断发展,人们又发明出了二连贯、三连贯等升级藻井,其扩大声波的功能更加突出,据说有位演员在新造的三连藻井戏台上唱戏,声音竟然传到了剧场之外,熙来攘往大街上的行人都能听得一清二楚。 在满足了功能性的基础上,古人在藻井上大力发展建筑美学,在藻井出挑的木桩上雕刻龙头等装饰造型,这些龙头活灵活现,盘旋虬结于藻井之上,非常壮观。 戏台扩音 古代的戏台铺设也颇有玄机,这些戏台被搭建为中空,里面放置大水缸,水缸的缸口正好朝向观众席,这就是最原始的扩音设备,有的直接戏台搭建在专门挖出的水井上,这种具有扩音功能的水井被叫做“共鸣地井”,畅音阁的戏台地下就有四口共鸣井。 戏台的高度也很有讲究,古代的观众席一般都是平行的,不像现在的阶梯状排布。所以戏台都搭建得比观众席高,古人说“居高声自远”,高处声音向四方传导自然更加清晰洪亮。 同时,身居高处的演员唱完之后,声音传递的空间比较开阔没有阻碍,音质也不会受到影响。 为了更好地营造表演的音响效果,他们会专门选用共振性较好的木质材料来搭建戏台,所以很多留存下来的古戏台都是用木头搭建的,同时,古人会在舞台墙面设置一些凹槽和弧度,让声音通过墙体反射到四面八方,达到环绕立体声的效果。 有的戏台直接利用现场环境,曾经就有剧团将戏台搭建在一座假山前面,假山上有一口巨大的洞穴,在唱戏时形成巨大的回声,现场的音响效果出奇地好。