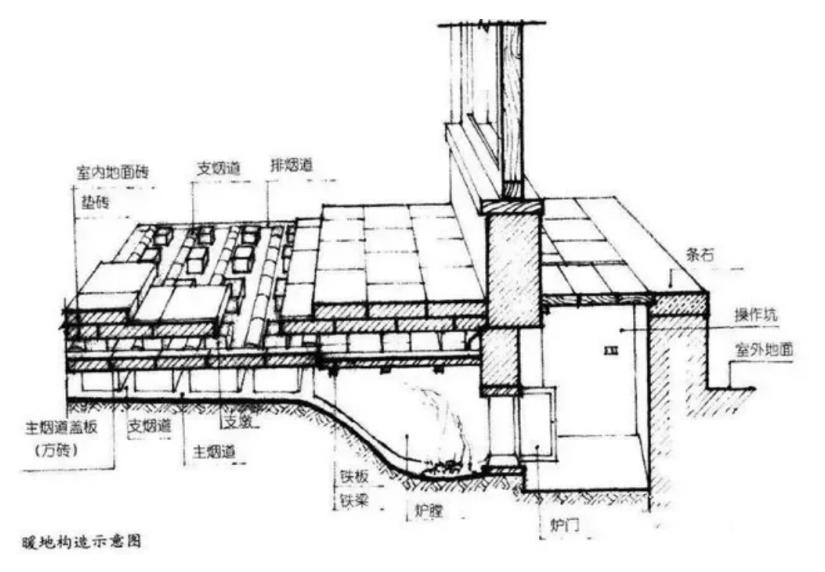

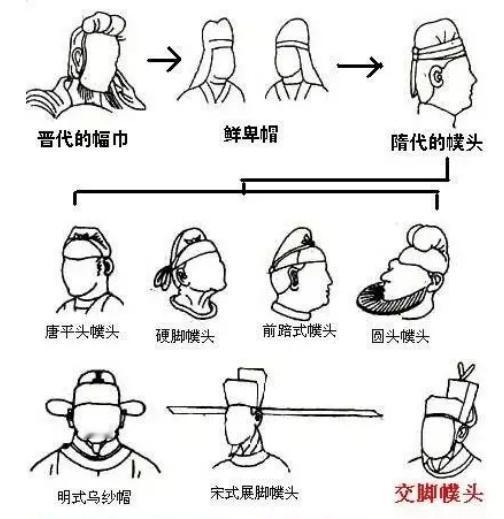

寒冬腊月滴水成冰,在没有空调和电暖设备的古代,人们靠什么度过漫长严冬呢?古人的地暖真的能御寒吗? 常看古装片的朋友也许会问,古人的服装看上去都很轻薄,怎么抵御冬季的寒冷呢?因为电视剧为了画面美观,更多的是修身的戏服,其实古人冬天和我们一样,会穿上各种厚重的衣服保暖。 兽皮制作的冬衣是最常见的装备,《诗经·七月》描写了古人一年四季的活动轨迹,农历七月大火星划过天际,天气开始变凉,九月就要开始制作过冬的衣裳。 我们现在常见的棉衣棉被,在古代的出现时间比较晚,因为棉花在宋代才开始种植,过去的文字中只有表示丝织品的“绵”,《宋书》中才出现“棉”的记载。 没有棉花,古人就在衣服里填充柳絮、稻草、家禽的羽毛等能够增加厚度的保暖材料,在一些穷苦人家,甚至将炒热的沙土铺在床单下取暖。 古人也有自己的帽子和手套,在马王堆汉墓中就曾出土过时髦的露指手套。妇女们喜欢佩戴各种款式的头帕、抹额,贵族女子会用柔软的动物皮毛制作抹额,如兔毛、羊绒、貂皮等,《如意传》中后宫嫔妃冬天聚会时,很多人头上就戴着精致的抹额。 男性则喜欢戴帽子,唐代最流行的冬帽是从西域传入的“胡帽”。宋代因为棉花的广泛种植,棉帽成为了帽中顶流。一些帽子还专门设计的护耳,左右两片耷拉下来遮住耳朵,这种款式的帽子被叫做“搭耳帽”。 除了这些贴身的防寒衣物,古人也发明了很多室内取暖设备,春秋时期,人们普遍使用一种叫“燎炉”的火炉取暖,主要燃料就是炭火。 火盆则比较常见,从火盆的材质还能够分辨出家庭的经济条件和社会地位,富贵人家使用的是掐丝珐琅的铜火盆,普通人家就是简陋的陶盆,火盆中炭火的使用也很有讲究,银碳、红萝碳等价格昂贵,燃烧起来没有呛人的烟灰。 在室内取暖时,由于长时间加热导致空气干燥,古人还会在炭火上放置一盆水,用水蒸气来增加湿度,有的炭盆还兼具熏香作用,古人将松枝等香料和炭火一起放入炭盆,燃烧后就能满屋馨香。 小巧玲珑的手炉是很多古人日常必备,手炉的使用历史可以追溯到先秦时期,随着制作技艺不断精进,手炉的造型更加别致。在宽大的绣袍中揣一个暖烘烘的手炉,无论出行还是在家闲坐,都非常轻巧方便,于是手炉便有了“袖炉”的雅号。 接下来的取暖设备就比较阔气,皇室贵族都会使用,这就是古人的地暖“地炕”。这种设备在明清时期倍受青睐,因为当时正值地球寒冰期,冬季温度比正常情况要低6度左右,寒冷异常。 乾隆皇帝曾写过一首诗来形容紫禁城里冬夜的境况:猛烈的北风整夜咆哮,但我却独爱这漫长的冬夜,室内红烛通明,博山香炉中升起袅袅香烟,屋外滴漏报时,我可以专心写诗。 当城内百姓正在寒冷中苦熬的时候,乾隆皇帝却觉得室内温暖如春非常惬意,这正是因为火墙和地炕强大的取暖作用。 当时皇城宫殿建筑内铺设了一种叫做“地火龙”的装置,这种地炕在室内地板之下,开凿出了中空的坑道,在室外留出添加炭火的火口和排放炭灰烟雾的烟道。 加热室也修在地下,炭火燃烧时热量跟随火道流入室内地板之下,通过加热地板使室内温度升高。在对养心殿进行修缮时,工人们清楚地看到了地炕的建筑布局,地下整齐地铺设了瓦制管道,正是用于导热的火道。 据明朝的《酌中志》描述,在乾清宫东面的懋勤殿就设有地炕,每年十月入冬降温之后,太监们就开始烧地炕给皇帝供暖。 明清地炕加热的原理和北方的火炕相似,不过民间的火炕造价更低,据《东鞑纪行》记载,北方人家在屋内垒起坑灶,在两端留出灶口用来添加柴火,使用时整个室内都非常温暖。 和地炕功能相近的就是火墙了,最早的火墙遗址在内蒙古赤峰境内,距今已有4000多年,秦汉时期的宫廷建筑中也出现了火墙的踪迹,因为墙面是中空,通过烟道将热量导入墙体内部,从而实现室内增温的效果。