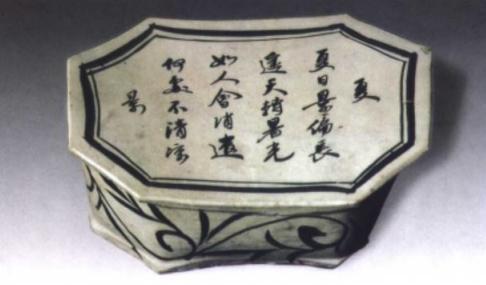

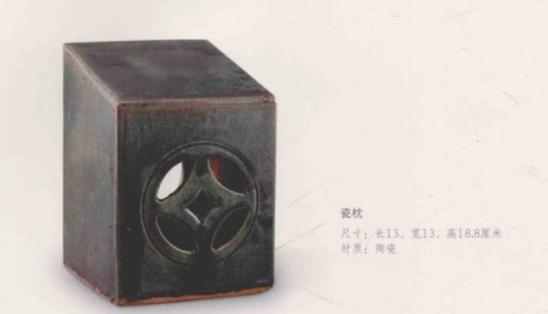

俗话说“高枕无忧”,现代医学证明枕头与人的睡眠质量关系密切,无论是高度、材质亦或是软硬度,都在无形中影响着我们的入睡情况。 所以,现代人研发了各种功能型枕头来改善睡眠,古人也一直关注这个问题,有意思的是他们喜欢又高又硬的枕头,用到一些出人意料的材质——木头、陶瓷、玉石等,这些枕头睡觉真的舒服吗?长期使用会得颈椎病吗? 经过一天的劳神劳思,是否能睡个好觉关系到第二天的精神状态,特别是体力劳动多于脑力劳动的古人。 他们很早就在开始关注自己的睡眠状况,即使远古人类都开始学会使用枕头帮助入睡。 据东晋神话集《拾遗录》记载,商周时期的国君已经开始使用稀有材质制作的硬质枕头“玉虎枕”。 在现有考古研究中,湖北和河南地区出土的战国时期竹木枕年代最早。 汉代枕头材质更加多元,玉枕,石枕,各种金属材质如青铜、铜鎏金等制作的枕头,漆木枕…曾经出土过重量级国宝文物金缕玉衣的中山靖王墓穴中,还一同出土过装饰精美的镶嵌金玉的铜枕。在另一处中山简王的墓葬随葬品中发现了雕刻精美的云纹青玉枕。 从这些早期的文物中可以看到,古人的枕头无论是重视功能用途的竹木枕,还是巧夺天工的金玉枕,整体材质都是偏硬的,这类枕头统称为“硬枕”。 但是古人也并非人人头铁,材质松软的枕头也在使用,马王堆汉墓中就曾出土过内里填充了药草的绣枕,枕套是绣有兰草的黄褐色绢丝布料。 隋唐时期的瓷器烧制技术发展,便宜耐用的陶瓷成为了硬枕的主要材料。 唐代的人们喜欢用玲珑小巧的瓷枕,现藏于浙江省博物馆的唐代三彩兽面纹瓷枕长度仅有12厘米,试想一下睡在这样的枕头上,稍微一翻身头就会磕到床板,这种小瓷枕的初衷也许是为了端正睡姿,纠正人们睡觉翻来覆去的毛病。 不过对此考古界仍存在争议,有学者认为这种规格的瓷枕是用来随葬的,所以尺寸比正常的小很多;另一种观点认为这是中医诊脉时用的脉枕,用来放病人手腕。 宋代瓷器更加普及,进入了人们生活日常的方方面面,瓷枕的工艺和形制也更具有舒适性和审美性,如现存于故宫博物院的宋代白瓷八方枕,枕面有了贴合头部弧度,还绘制了精致的花卉图案。 文雅的宋人还喜欢把诗文写在枕头上,宋代的一件白底黑花的长方形枕头上就满满当当写了200多字。 硬枕的背后和传统的中医养生思想关系密切,据李时珍在《本草纲目》中所说:经常睡瓷制的硬枕可以让内心平静眼睛清亮,有助于保护视力,即使年纪很大也能够看清很小的文字。 宋代诗人张耒写过一首《谢黄师是惠瓷枕》,盛赞了瓷枕的神奇功效:夏天睡瓷枕可以避暑纳凉,让头脑清醒神清气爽。 硬枕的另一大功效就是能够规范睡姿调整体态,古人素来强调人行处坐卧都要端正有仪态,中医认为侧卧对身体更好。 侧卧时肩膀支撑,如果枕头过软过低,头部就会过分低垂让肩颈侧歪,所以硬质的高枕具有很好的支撑力,能够更好地使颈部肌肉放松。 古代的硬枕高度一般在3~4寸,约等于现在的9厘米,无论正卧还是侧卧,这个高度正好是脊椎自然弯曲的弧度,所以高枕不仅不会患颈椎病,反倒能保护颈椎健康。 此外,古人无论男女都是长发,男子要束发戴冠,女子发髻更加复杂,硬枕相较于软枕能保持发型不变,特别是小憩后无需花费过多时间整理仪容。 古人非常喜欢通过图案或形状来寓意吉祥,不同形制的硬枕可以寄托他们的美好心愿。如现存于故宫博物院的宋代白釉孩儿枕,就是一尊俯身侧头的孩童造型,憨态可掬栩栩如生,寄托了古人希望生儿育女传宗接代的心愿。 据《唐书》记载,韦皇后的七姐嫁给一个姓冯的将军,睡觉时用豹头枕来驱逐邪祟邪,白泽枕来震慑鬼魅,用伏熊枕来帮助生男孩。 古人留存下很多造型各异的动物枕头,如金代的三彩虎形枕、南越王墓中的龙头枕…这些各具形态的生肖枕都带有鲜明的寓意——祈求吉祥、彰显身份、镇宅驱邪等。 中空的硬枕还有一个隐蔽的作用——藏私房钱或秘密文件,据说古人还喜欢把一些不传之秘藏在硬枕中带进坟墓里,这些神秘的资料和书籍被称为“枕中书”,张良的授业恩师黄石公就把自己的著作《素书》藏在陪葬的枕头里,历经千年都未被发现。