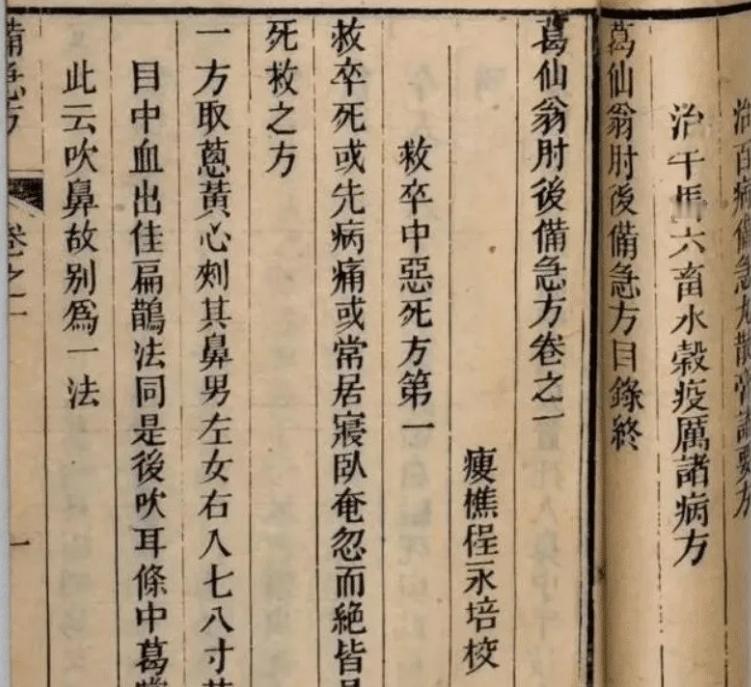

在没有特效药和疫苗的古代,人们如果被携带病毒的猫狗咬伤该怎么办呢?古人有什么特殊的治疗方式吗? 随着科技进步和医学昌明,很多曾经的疑难杂症都转化为了常规疾病,但仍然有不少疾病至今无法根治,如艾滋、狂犬病等,特别是狂犬病,一旦感染致死率几乎为100%。 不过现代人研究出了很多预防狂犬病的有效方法,如提前给动物注射疫苗、阻断病毒的24小时狂犬疫苗等,这些措施能够最大程度降低狂犬病的感染率。 憨态可掬的小猫小狗是现代人缓解生活压力的精神寄托,这种爱好在古代是有钱有闲阶级的专属和特权,不过古代一般家庭饲养猫狗也非常普遍,猫狗可以看家护院、遏制鼠患、驱逐小偷,具有很强的实用价值。 在富贵人家这些小动物能起到调剂生活情调的作用,唐代很多宫廷仕女图中就经常能看到小狗的身影,如传世名画《簪花仕女图》中就有小狮子狗,这些小型犬在唐代贵妇圈中极其常见,因为是外来品种,被叫做“拂菻狗”。 据《旧唐书》记载,唐高祖时期有西域人进贡了一种玲珑乖巧的外国狗,这种稀有的洋狗从遥远的地中海拜占庭漂洋过海来到中原,受到了唐代贵族的热烈追捧,成为了贵妇们的掌中宝。 据说李隆基和亲王下棋时局势危急,为了不让皇帝输棋丢面子,善于察言观色的解语花杨贵妃就放出怀里的小拂菻狗,小狗跳上棋盘瞬间打乱棋局,及时给唐玄宗解了围。这种狗在近代也有出现,就是北京犬的老祖先。 到了宋代,饲养宠物狗的习俗也传入民间,甚至有人为了寻找走失的爱犬不惜悬赏重金,据《夷坚志》记载,有人丢了一只小狗,贴出悬赏告示四处寻找,并许诺有人寻得揭榜一定会重金感谢。 民间还有很多养狗成痴的人,据《宋史》记载,当时江州地区有一户人家养了一百多只狗,专门给狗群修建了食槽,这些狗也很都规矩,每次都要等狗到齐了才进食,少一只都不会开吃。 除了养狗,毛茸茸的小猫也是家庭宠物的热门候选,成为不少绘画的主角或配角,宋代的《蜀葵戏猫图》就是专门为三只小猫而画。 宋代还开辟了专门的宠物花鸟市场,供人们选购可心的宠物。据《东京梦华录》记载,在开封的大相国寺外就有定期开放的宠物市场,除了猫狗,还有各色珍禽异兽、花鸟鱼龟;甚至还有专门的猫狗食粮出售,和现在的宠物产业链一般无二。 可见,饲养宠物成为了不少古人不可或缺的生活内容,同样,被不慎咬伤抓伤也是家常便饭,那么古人是怎么处理的呢?如果不幸染上狂犬病,古人有什么灵丹妙药吗? 狂犬病发病是一个漫长而痛苦的过程,据北宋《梦溪笔谈》记载,当时的状元王俊民不幸染上了狂犬病,他高中状元后被派到地方任职,结果在任上发病,不久就医治无效去世了。 人们深感惋惜,同时也能看到狂犬病极高的发病率和极强的致死性,基本属于药石无医的绝症。 古代很多名医都面临过这个问题,经过长期细致的观察和临床经验,他们提出了自己的治疗方案,如东晋的葛洪,在他的《肘后备急方》中就详细的描述了狂犬病患者的发病症状,狂犬病的传染途径和病理特征等。 他还总结出狂犬病的潜伏期,认为如果超过100天未出现症状就证明并未感染,脱离危险。葛洪基于“以毒克毒”的理念提出治疗方案,将咬伤人的患病动物的脑髓取出,晒干制作成药引,通过外敷在伤口处阻断病毒进入血液循环。 此外,古人还提出了烧灼法,用烧红的烙铁或其他金属烫压伤口,通过灼烧的方式杀死病毒,这种治疗方法实行起来非常疼痛,需要其他人配合控制住病人防止挣扎。 被咬伤后的紧急处理和现代一样,用具有杀菌效果的白酒或药汁冲洗伤口,这种方法只能针对伤口外部消毒,无法深入处理进入皮肤和血液内的毒素。这时古人就会用上外科切除手术,用锋利的小刀或剪刀将伤患处的皮肉清理干净。 除了外部手术和外敷处理,古人也发明了各种内用的特效药,被咬伤后及时服用这些汤药,能够预防感染。