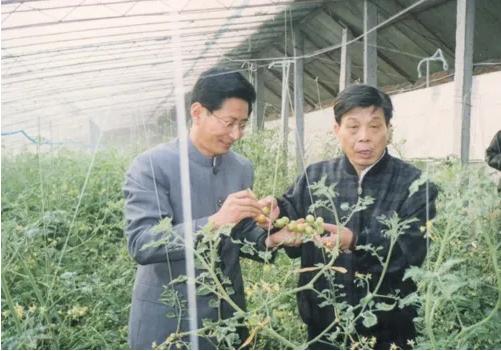

1991年,王伯祥从寿光卸任,前往潍坊担任副市长时,竟将院子里剩余的蜂窝煤和木柴,都装上车,作为大官,他这么穷吗? 1943年2月,王伯祥出生在山东寿光北柴西村一个清贫的农民家庭,小小年纪的他就跟着祖父奶奶在田间地头捡野菜充饥,那酸楚的滋味至今难忘,少则粗糙的食物噎在喉头,难以下咽;多则肠胃难以消化,胃痛整夜不得入睡。 好在,新中国的号角早已吹响,王伯祥也背起简陋的布包,蹒跚着走进村边的小学读书,开始了他特殊的学生生活,每天清早,放羊回家还得揽个锄头去割草喂猪,放学回家,不敢耽搁功夫,赶紧写完作业再去帮母亲做家务。 尽管日子过得异常拮据,王伯祥仍然凭借着超群的天赋和坚韧的毅力,一路读到大学,成为村里第一个大学生,人尽皆知。 王伯祥毕业后,本可以去县城安稳当个公务员度日,谁知他放弃了体制内铁饭碗,义无反顾地回到家乡,当起了村教师这份清贫的工作。 “城里虽好,家乡更需要我!”王伯祥的这番话,让沉默寡言的父亲第一次有了儿子长大的实感。 上世纪60年代,能待在农村的大学生着实罕见,王伯祥得到学校重点栽培,参加各类交流会议,渐渐之间,周边县域的人尽皆知这里来了位姓王的“城里大学生”。 侯爱瑛就是在一次教师会议上,和这位青松似的大学生邂逅,尽管第一印象并不深刻,半年后两人还是走进了婚姻的殿堂。 新婚之初还算甜蜜,可惜好景不长,王伯祥成天忙于工作不问家,回来就鼾声如雷,侯爱瑛万分埋怨,带着孩子回了娘家,王伯祥只能夹着烟酒去岳母家道歉,这已经渐渐沦为习惯了。 1986年,王伯祥正式出任寿光县委书记,面对家乡一穷二白的现状,他决心要实现当初在市委汇报的设想:“改造寿光,分三步走——蔬菜产业化、开发寿北、建设工业”。 于是,王书记带头,选择了自己最熟悉的蔬菜产业入手,他邀请农业专家对土壤进行检测,选择适宜高产的品种大面积推广;组织民工疏通灌溉渠道,保证蔬菜生长用水。 最关键的是,王伯祥亲自带队开辟生产线,一举解决了运输瓶颈问题,新鲜黄瓜,两小时内运抵北京,下午便可上京人的餐桌,王伯祥的这一系列举措,使寿光迅速跻身全国蔬菜大县行列。 紧接着,他又着手开发利用荒芜的寿北盐碱地,让这片不毛之地也能增加巨额财政收入,最后,王伯祥大胆招商引资,建设起一批工业项目,成就了寿光今天的“三业并举”格局。 在王伯祥不知疲倦的奔波努力下,寿光的经济面貌日渐改观,一个崭新的富裕小康县城在五年时间里悄然崛起。 1991年,王伯祥升任潍坊市副市长,不得不离开故乡,临行前,这位恪守廉洁为公的县委书记,竟将家中剩余的煤球木柴都搬上货车带走了。 这一幕让跟随他十几年的乡亲们无不动容——原来,我们敬仰的王书记过着这样节衣缩食的生活!当他驱车离去的那一刻,老人、妇女、孩子都泪流满面,这位改变家乡命运的恩人,将是他们心中永远的骄傲! 王伯祥用半生奋斗在寿光,只为一个目标:让每一个寿光人都能够过上阔别贫苦的生活。为此,他不顾个人利益,只求心中装着百姓;他不计报酬高低,只在乎百姓的感受。 正因有了这样一位无私奉献的“人民公仆”,寿光人才得以一步一个脚印,迈进温饱和小康,如今寿光GDP已突破千亿大关,那些王伯祥亲手插秧的“万元户”都已是巨富,而我们,也更加珍惜眼前来之不易的生活。 2018年12月18日,党中央、国务院授予王伯祥同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评“打造寿光蔬菜品牌推动农业产业化的典型代表”。