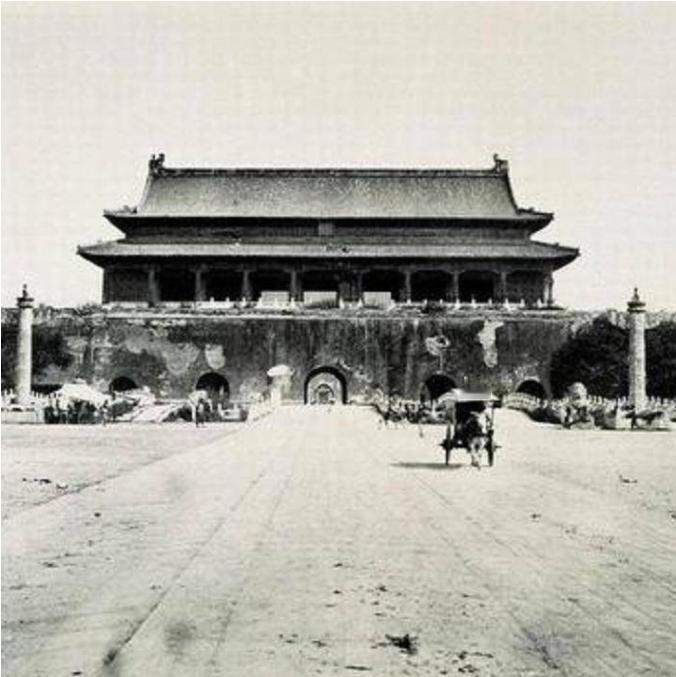

1969年年底,中央决定对天安门广场进行拆除重建,但就在施工的过程中,工人们在旧天安门的房顶上发现了一个神秘的宝盒。 天安门的起源可追溯到600年前,当时明成祖朱棣决定迁都北京,命令工匠按照南京城的样式对北京进行了大规模的扩建,作为皇城正门的城楼,由一位当时仅仅18岁的建筑大师蒯祥负责设计。 蒯祥出生于一个工匠世家,父亲是当时江东地区有名的匠人,15岁的时候,朱棣就通过亲信将天资聪颖的蒯祥召入麾下,对他的才能进行了考察和锻炼,迁都北京后,朱棣见识到了这位少年巨匠非凡的建筑造诣,当机立断地任命他为皇宫主要工程的总设计师。 作为皇城正门,这座城楼意味深长,朱棣给它取名“承天门”,寓意“承天启运,受命于天”,18岁的蒯祥接过了沉甸甸的任务,他反复踏勘皇城所在的地势,在脑海中构思设计方案。 最终,他提出以红色为基调,采用重檐歇山顶的结构,气势雄伟庄严,朱棣见到设计方案后,非常满意。 施工开始后,蒯祥亲自坐镇工地,与匠人们密切配合,在他的统筹指挥下,几万名匠人日夜兼程,终于在仅仅一年多的时间内就将这座宏伟的建筑竣工,朱棣登上崭新的城楼远眺,十分满意,当场封蒯祥为“蒯鲁班”,让他负责皇宫内几个主要宫殿的建设。 然而,风雨无情,曾经体现皇权威严的承天门也无法幸免于外界的摧残,成化年间,这座仅建成30多年的城楼就遭遇了第一次劫难,被雷电击中起火,木质结构瞬间化为残垣断壁,8年后,在工部尚书白圭的主持下,承天门才得以重新建成。 到了明末清初,承天门再次遭到严重的破坏,李自成攻占北京时,放火烧毁了皇宫许多建筑,其中就包括正门的承天门,清军入关定都北京后,为彰显正统地位,也下令在原址重新修建了这座城楼,并将其改名为“天安门”。 然而好景不长,1900年八国联军侵华时,为了打击清政府的威信,外军竟然对空无一人的天安门城楼疯狂炮击,留下的十几个大洞至今仍让人扼腕,就这样,曾经的皇家至宝沦为破烂不堪的废墟,见证了一个时代的终结。 新中国成立后,天安门也得到了新的寓意。1949年,解放军进驻北平,很快占领了这座残破的城楼。同年10月1日,开国大典就在天安门城楼前的广场隆重举行。自此,它成为了人民的标志,不再是皇权的象征。 为确保国庆阅兵和元旦升旗仪式顺利举行,1952年新中国政府组织了天安门的第一次大修,工人们细心修补破损的墙壁和屋顶,使它恢复了应有的庄严气派。 然而,百年古建筑难逃风雨侵蚀的命运,尤其是1969年河北发生强烈地震,天安门的主体结构遭到严重破坏,屋顶出现裂缝,墙体开裂,情况十分危急,为确保国庆观礼台的安全,毛主席做出修缮天安门的重大决定。 这项任务最终落在了北京第五建筑公司的肩上,公司遴选了一批政治可靠、技术过硬的施工队伍,采取保密措施,在天安门四周搭起席棚进行腾挪施工,为了在1970年五一前完工,工人们昼夜兼程,白天拆除,晚上制作。 当时曾在天安门地底挖出了7枚炮弹,工人们经过仔细研究后推断,这些炮弹很可能是外国人留下的,有可能与八国联军侵华时期有关。 然而,直到1970年3月,天安门的拆建工程已经过半,炮弹的来历还是没有得到明确的解释。 在拆除中,工人们还发现了隐藏在屋脊的古代“镇楼之宝”,其中装着金元宝、宝石等物,原来是古人的辟邪物品。 112天后,崭新的天安门终于重见天日,它基本保持了原有的规模,但增高了87厘米,并改用更加坚固的材料,提高了防火性能,同时,施工队还根据使用需求,微调了城楼前廊的高度、台阶的位置,以方便毛主席和其他领导人检阅群众,工人们的匠心独运,使天安门焕然一新。 1980年,为进一步增强天安门的抗震能力,政府又进行了一次改造,确保它能够承受住9级地震的侵袭。 600年历史的天安门,在风雨中屹立不倒,成为中华民族建筑智慧的象征,也见证了中国从封建帝制走向人民共和国的历史巨变,它将以全新的姿态,持续伫立在北京的心脏位置。