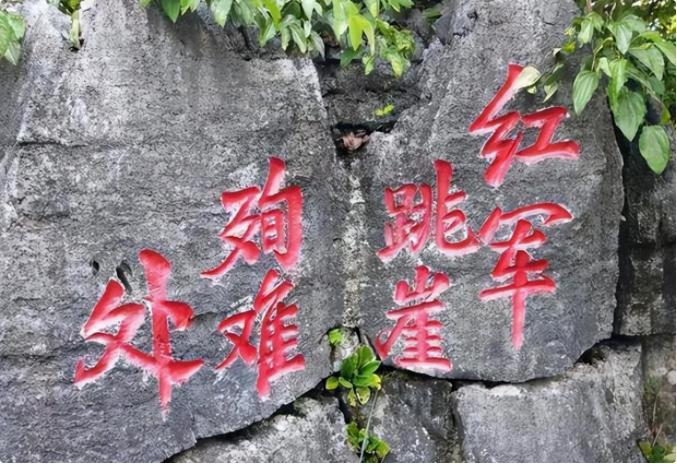

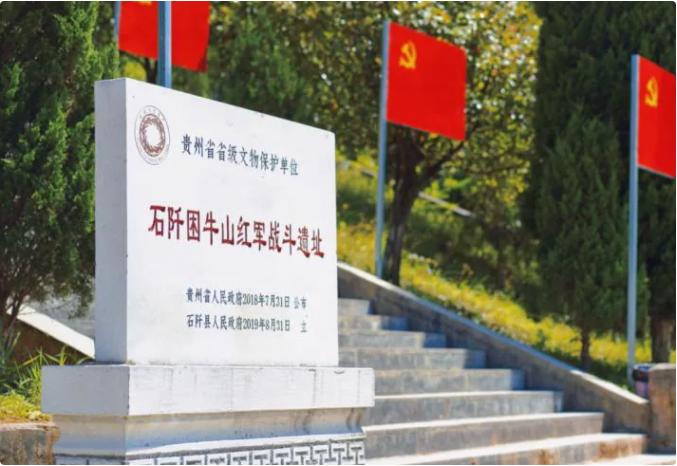

在1934年,红52团在贵州消失不见,尽管中央进行了多次搜查,但都未能找到他们的踪迹,直到67年后,真相才浮出水面。 1934年,中国革命陷入低谷,这一年,国民党反动派发起了大规模的第五次“围剿”,面对压倒性兵力,我军处境岌岌可危,为打开突围生机,红六军奉命作为先遣队深入敌后,试图打开突围的道路。 红六军在任弼时等人指挥下,从湘赣苏区开始西进,然而敌人早已布下天罗地网,红六军这一路突围极为艰难,在湘江边遭遇埋伏,只能焦头烂额地返回广西老根据地。 为了确保大部队能够突围脱险,红六军决定由红五十二团断后掩护,红五十二团,以细致的布置在湘江边上与敌人延缠,为红六军争取了宝贵的撤退时间。 在团长龙云和政委田海清的指挥下,800多名红五十二团战士在湘江边上与敌人周旋,他们以寡击众,奋勇阻击前来追击的敌人,在他们的掩护下,红六军终于成功向广西突围,完成任务的红五十二团也试图追赶大部队,加入突围的行列。 然而,由于当时我军对敌情判断出现失误,此时红五十二团已经渐渐被引入敌人设下的大包围圈,10月7日,红六军来到贵州甘溪仅作短暂休整,还不等喘口气,就遭到大批敌军的围攻,红五十二团再次不惧强敌,挺身加入战斗,以一当十地与敌人展开激烈肉搏。 明知难以突围,红五十二团仍顽强抵抗,用鲜血拖延时间,他们知道,自己的牺牲可以为整个红军争取生机,在接连的血战中,红五十二团不仅击溃了敌人的多次进攻,还成功吸引住大量追兵,再次赢得红六军脱困的宝贵时间。 为了将追兵引开老远,红五十二团改变了行军路线,佯装主力大部队向川岩、困牛山方向行军,引诱敌人深入,困牛山地势复杂多变,以其崎岖险峻而得名,被视为难以攻破的天然屏障,红五十二团希望利用这里的地形歼灭追击的敌人。 然而好景不长,红五十二团进山后反遭敌人围困,困牛山只有一道路t,红五十二团已经失去后路,现在又无法突围,作为最后的赌博,龙云决定兵分两路突围,他亲自带领一部队从悬崖下的山涧突出重围,余下一队由田海清率领,固守山顶阻击追兵。 在田海清的率领下,100多名红军顽强抵抗,与数倍于自己的敌人展开惨烈肉搏,田海清不幸中弹殉国,更加激发了红军战士们的斗志,经过连番血战,这不足百人的小队居然成功抵挡住敌人的步步紧逼。 与此同时,龙云突围的队伍也遭遇重重阻截,在一次战斗中,龙云受伤被俘,不久就英勇殉国,而山顶的红军,已经弹尽粮绝,处在绝地反击的边缘,可他们仍然没有一丝一毫的退缩。 为了瓦解红军的抵抗,敌人竟然抓来当地老百姓,强行让手无寸铁的百姓充当肉盾牌,包围红军进行攻击。这种卑鄙手段让红军难以还手,他们宁可牺牲自己,也不会开枪伤害老百姓。 困兽之斗,仅剩的红军已经无路可退,就在这生死一线之间,红军做出了一个史诗般的壮举。“同志们,保护老百姓,我们一起跳崖!”一个年轻的连长高呼一声,转身就从悬崖上跃下,其余红军也随之跳崖...... 这一刻,所有人都惊呆了,没有人想到,这些军人真的可以做出如此壮烈的牺牲。当地百姓这才意识到,原来共产党军队是真正关心老百姓的。他们为自己的错误感到无尽的悔恨。 多年来,百余名红军的英勇事迹一直尘封在历史中,直到2001年,一位党史研究者在访谈中无意中发现,当地居民每年都要祭奠这批红军,这才揭开历史迷雾,让红军的故事重见天日。 如今,一座朴素的纪念碑矗立在困牛山下,静静诉说着这段历史,看着碑上字迹,仿佛还能听到百余名红军前仆后继跳下悬崖的声音,感受他们对老百姓热爱之情,这批老前辈的奉献,成就了中国革命的胜利,点燃了民族复兴的希望火种。 人生有数十载欢笑,也有岁月流泪,当我们缅怀先烈,也要思索前进的方向,不忘初心,方得始终,寻找到新的奋斗目标,用自己的双手书写属于这一代人的历史篇章。