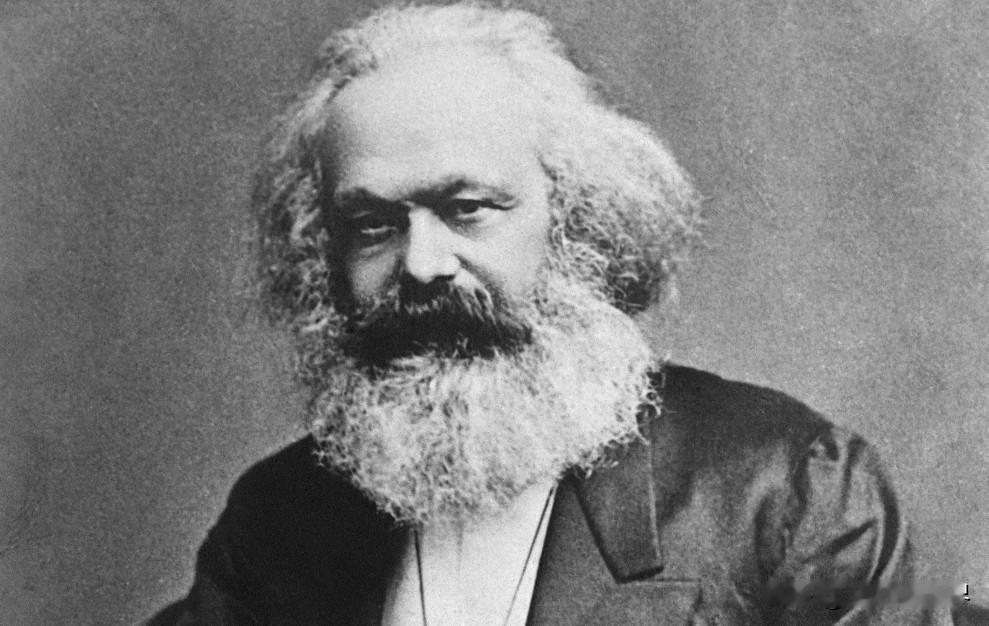

马克思作为犹太人,他是这样评价自己的民族的,他说:“犹太人的世俗道德观就是自私自利,他们的世俗信仰就是讨价还价,他们的世俗上帝就是金钱。犹太人的真正上帝是汇票。” 在1818年的春季,随着五月的温暖阳光照耀在德国西南部的古城特利尔,一个未来将对世界产生深远影响的婴儿在这里诞生。这个孩子就是卡尔·马克思,他出生在一个犹太家庭中,家族的历史和文化底蕴为他后来的思想发展奠定了丰富的土壤。 从小,马克思就展现出了非凡的志向和独特的视角,他不仅对周围的世界充满了好奇,而且对改变这个世界抱有强烈的渴望。 在马克思的少年岁月里,他对于未知世界的探求和对知识的渴望,让他陷入了一种苦苦挣扎的状态。他对此感到一种难以名状的骄傲,将这种探索未知的痛苦视为成长的烙印。 夜深人静时,他常常沉浸在书籍和诗歌的海洋中直至深夜,而次日清晨,他又是疲惫不堪地迎接新的一天。这种对知识和文学的狂热追求,虽然让他的精神世界丰富多彩,却也带来了身心的极度疲惫。 马克思的父亲对此并不理解甚至反对,在他看来,儿子这种刻意追求痛苦的做法是一种不必要的自我折磨,是一种“软弱”。他认为一个真正的男子汉不应该让自己的痛苦和忧愁成为家庭的负担,更不应该沉溺于“病态的多愁善感”。 他劝告马克思要改变这种状态,要学会像个男人那样坚强地面对生活。 尽管深受父亲影响,马克思试图按照父亲的期望去做,至少在外人看来他似乎做到了。 他开始掩饰自己的痛苦和不安,不再将这些情绪详尽地用文字表达出来。但在他内心深处,对知识的渴望、对理想的追求和对现实的不满并未因此消减。相反,这些情感在他心中悄然积累,成为了推动他后续思想形成和发展的重要动力。 在那个时代的德国,融入主流社会的压力迫使许多犹太家庭面临艰难的选择。 马克思的家庭亦是如此。为了更好地与当时的社会环境融合,同时也是为了克服职业上的障碍,他的父母做出了改信基督教的决定。 在莱茵兰,犹太人被禁止开业当律师,这对马克思的父亲来说,意味着他无法继续从事自己所热爱的职业,除非他改变自己的宗教信仰。 出于对职业的热爱和对家庭未来的考虑,他作出了艰难的选择,放弃了他的犹太信仰。 马克思的母亲显得更加依恋于她的犹太根源,她被视为家中更“犹太”的那一份子,她的犹太身份深深地植根于她的心中,直到她的父亲去世后,她才不得不作出宗教转变的决定。 在马克思的家庭中,对金钱的态度是一个复杂而微妙的话题。他的父母都十分重视经济的安全感,但他们对金钱的管理方式却大相径庭。 特别是卡尔马克思的母亲,她在家庭中以其节俭甚至被认为是吝啬的行为而著称。 她经常向卡尔强调节制的重要性,无论是在金钱开支、饮食习惯,还是日常作息上,都要求他保持一种审慎而节制的生活方式。 相比之下,卡尔马克思的父亲虽然在经济上不像母亲那样拘谨,但同样希望儿子能在财务管理上表现出一定的克制。他认为,即使家庭经济条件允许,一个人也应该学会合理规划和控制开支,因此他坚持让卡尔学会记账和制定预算。 卡尔马克思对于这一家庭金钱管理的教导似乎采取了一种微妙的抵抗态度。 在许多生活方面,他可能接受了父亲的建议,但在金钱管理这一块,他却选择了一条与父亲意愿相违背的道路。卡尔马克思似乎总是将自己置于需要经济援助的边缘状态,对家庭的财务警告置之不理,直到真正面临财务危机的时刻才会采取行动。 随着父亲的逝去,卡尔·马克思和他的母亲之间关于金钱及其对父亲留下的有限遗产的控制权展开了一系列紧张的争论。在这场关于财务管理和家庭责任的辩论中,母亲的立场坚定而明确:她坚决反对卡尔将宝贵的财产浪费在他热衷的革命杂志上。 在她看来,这种开支不仅不明智,而且完全是一种愚蠢的行为。这些争执不仅仅是关于金钱的分配,更深层次地反映了两代人之间对于价值观和生活目标的根本差异。 作为出生在犹太家庭的马克思,他对自己的民族有着复杂而深邃的看法。 在他的一些著作中,尤其是在《犹太人问题》一文中,马克思对犹太人的社会角色和历史地位进行了深刻的反思和批判。 马克思认为犹太人在当时社会中的主要特征体现在对经济活动的特殊关注上,特别是在货币交易和金融领域的活跃。 他指出:“犹太人的世俗道德观就是自私自利,他们的世俗信仰就是讨价还价,他们的世俗上帝就是金钱。犹太人的真正上帝是汇票。” 马克思的这一评价并非是对犹太人或犹太宗教本身的贬低,而是对当时社会经济关系的一种象征性批判。 进一步地,马克思希望通过对犹太人问题的探讨,引发对于人类社会如何超越当前经济和社会结构的思考。他梦想着一种新的社会结构,其中人们不再被金钱和经济利益所驱动,而是能够追求更加自由和全面的人类发展。