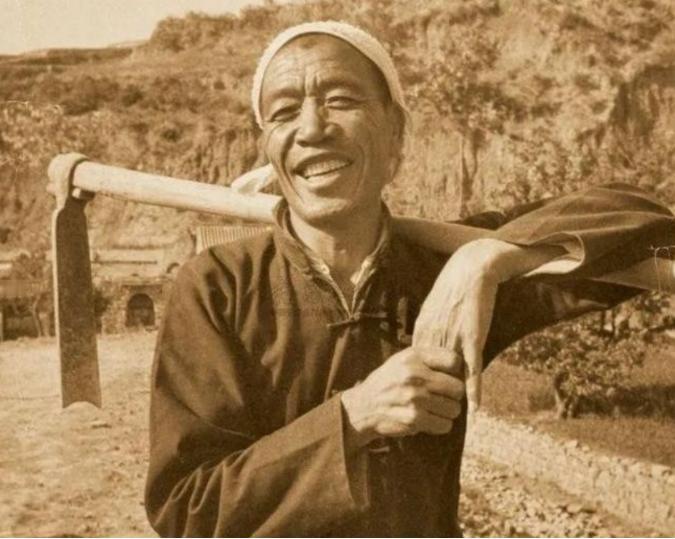

农民总理陈永贵去世16年后,儿子揭晓大秘密:我爸的遗嘱是改过的。 1914年,陈永贵出生在一个普通的农民家庭,六岁那年,他跟随父亲来到了山西大寨,这里就是他人生中大部分时光的起点。 当时正值战乱频仍的年代,像陈永贵这样的贫苦农民,生活极为艰辛,7岁那年,陈永贵就开始给地主家放牛,为了填饱肚子,他日复一日辛勤劳作。 26岁结婚生子后,妻儿也过着与他相同的生活,直到抗战时期,大寨沦陷,陈永贵不得不出任“伪村代表”,尽管不情不愿,但他也无可奈何,只能顺应这一安排。 1944年,陈永贵被关押了一年后出狱,从此,他再无心过问村里事务,只想安稳地给人打工赚钱养家,战后,陈永贵得以分得一小块土地,搭上一间破旧的茅屋,即便朴素,也终于有了自己的家,这对当时的陈永贵来说,已算是上天的恩赐。 后来土地改革开启了陈永贵崭新的人生篇章,他开始积极向上,参与到村里的共产主义事业中来。 1948年,表现优异的陈永贵加入了中国共产党,虽然大寨地处黄土高原,贫瘠荒凉,但陈永贵看到了这里潜在的发展希望。 1952年,他被评为省级劳模,出席了农业丰收表彰大会,没想到,自己种田还能种出荣誉来,这进一步激发了陈永贵对农业生产的热忱。 1953年新年伊始,他被选为大寨党支部书记,带领村民开荒垦地,将上百亩荒山改造成丰收的良田。 陈永贵并不摆什么书记架子,他仍是那个朴实的农民,说自己“就一个本事,种好地”。他看过一点毛主席著作,深受思想感染,常把毛主席语录挂在嘴边。 一次,陈永贵在会上发言,作家赵树理听后感叹他不谈哲学,却体现了辩证法,一个字不提毛主席,却言行一致彰显出毛主席思想。 1959年,全国发生大旱灾,大寨也难逃厄运,为解决用水问题,陈永贵带头到远处河里挑水灌溉,他还组织挖掘水库蓄水,引水渠引水,化解了旱情危机,随后几年,陈永贵又带领村民抗击水灾、土壤问题等自然灾害,不断解决生产面临的难题。 1962年,大寨实现丰收,交上数十万斤粮食,在全国困难时还能供应国家,受到表彰,大寨的奇迹逐渐为外界所瞩目。 1963年,中南局书记李一青视察大寨,见识了陈永贵的领导才能和魅力后,由衷赞叹这里的书记超出了普通农民的范畴。 1964年3月的一天,毛主席在外视察,碰巧询问起山西第一书记陶鲁笳对陈永贵的了解,陶鲁笳将陈永贵如何带领大寨村民化解困难的事迹述说了一番,毛主席听后更是高度评价陈永贵。 这一年,陈永贵受邀到北京,向全国代表分享大寨的经验,更意外的是,他被毛主席邀请参加生日宴会,一进屋,陈永贵看到周总理、刘少奇等党和国家领导人,还有全国劳模坐在那里,毛主席笑吟吟地拉着他的手热情招呼,并为他夹菜,叮嘱他要谦虚谨慎,不要翘起尾巴来。 陈永贵受宠若惊,决心更加努力工作,将大寨经验推广开来,他始终保持着淳朴本色,不当官架子,经常身先士卒干农活。 1975年,他受组织委派,出任国务院副总理,起初陈永贵谦虚推辞,认为文化水平有限,担当不起,但在周总理肃然要求下,还是不得不接受了这个重担。 上任后,陈永贵继续保持朴素作风,住钓鱼台国宾馆也坚持自己炊事洗衣,他申请留在北京一处胡同里居住,得到批准后过上了“三三制”生活的日子,一天三分之一时间下田干农活,一天三分之一时间工作,一天三分之一时间学习提高。 5年副总理生涯,陈永贵始终如一地把自己当成普通农民在生活,1980年,他以身体原因主动提出辞职,组织考虑后同意了,安排他去东郊农场任职顾问。 1986年,72岁的陈永贵确诊肺癌晚期,已经是绝症,临终前,他立下遗嘱想把8000元家产全数上交党费,以报答党和国家的培养之恩,但考虑到儿子上学,只好听从妻子的建议修改了遗嘱,留下了3000元学费,其余家产全部如数上交。 一生从普通农民到副总理的高位,陈永贵始终恪守本分,任劳任怨,从未翘起尾巴来,他代表了中国农民最朴素无华的品质,也彰显了劳动人民无私奉献的精神,他的故事激励并教育着后人。