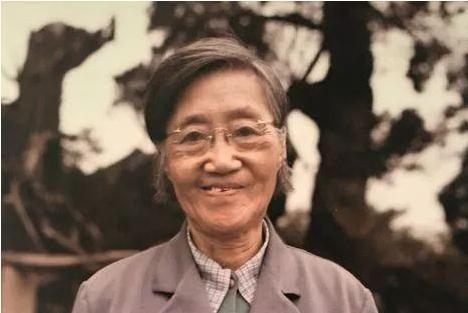

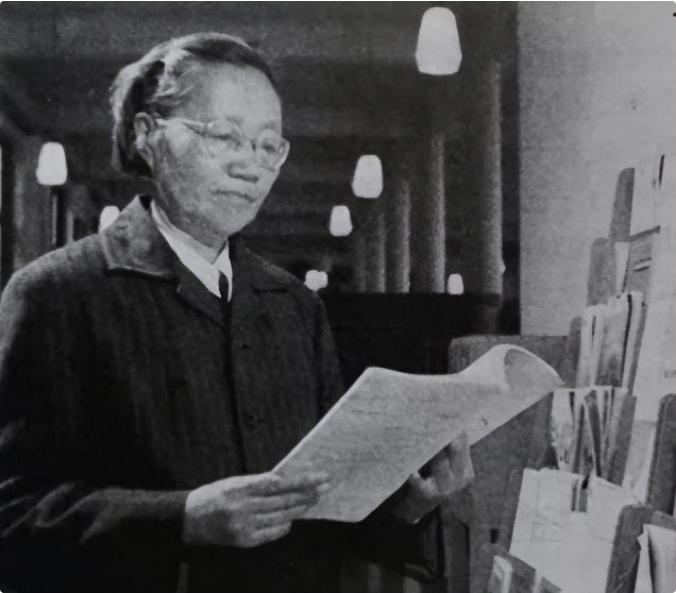

她为祖国拒绝诺贝尔奖,“抛夫弃子”隐姓埋名30年之久,却被世人遗忘。所有人都知邓稼先、钱学森,唯独不知道这位女英雄,她就是中国研发原子弹的核心人物之一王承书。 王承书生于书香世家,父亲是清末进士,母亲也来自富贵人家,王家对王承书寄予厚望,希望她能延续家族的荣耀。 王承书在1930年如愿以偿地考入了燕京大学物理系,燕大是当时中国最好的大学之一,也是王承书理想中的高校,然而她并不知道,自己的选择究竟意味着什么,作为13个新生中唯一的女生,王承书不但遭到同学的白眼,教授们也并不看好她。 “一个女孩子怎么可能学得通高深的物理知识?”这是王承书入学不久便听到的第一句评价。 然而她并没有气馁,凭借聪慧过人的头脑,王承书很快证明了自己不输于任何男生。1934年,她以全系第一的成绩毕业,还获得了当时极有分量的金钥匙奖,这对一个女生来说可谓是前所未有的荣誉。 获得硕士学位后,王承书本可以选择在学校任教,但追求理想的脚步并未停歇。 1939年,她与同是物理学家的张文裕结为连理,那一年,正是日本全面侵华的时刻,王承书夫妇经历了国难飘零的岁月,还要面对“女性不应该在学业上有太多追求”的传统观念,但他们没有放弃,最终相濡以沫渡过难关。 1941年,王承书通过竞争获得巴尔博奖学金,这为她实现美国留学提供了机会,在美国,王承书与著名物理学家乌伦贝尔合作,开启了她科研生涯的新篇章,凭借过人的智慧,她很快在学术界崭露头角,乌伦贝尔更是极力推荐她申请诺贝尔物理学奖。 一时间,王承书仿佛拥有了全世界,美好的家庭,无限的学术前景,富足的生活,这本应是她一生中最闪耀的时刻。 然而1949年,新中国的诞生打破了王承书的惬意,这个理想主义者突然意识到,她身在他乡却对祖国毫无贡献,于是王承书郑重其事地告诉丈夫,她决定放弃一切回国报效。 “你确定要这么做吗?”张文裕虽有不舍,但他了解妻子的性格,最终还是全力支持她的决定。 可惜好景不长,美国政府严词拒绝了王承书的回国请求,作为对中国知识分子的惩戒,他们甚至以“你的孩子是美国公民”为借口阻止王承书夫妇归国。 然而这对理想主义者没有退缩,为了祖国的明天,他们毅然抛弃美籍儿子在美国的护照和未来,选择了孤独地回国。 1956年,历经千难万险,王承书终于回到祖国的怀抱,为了祖国的明天,王承书重新出发,投身于当时还处在起步阶段的核聚变研究,在短短两年内,这个“外行”就成长为国内最出色的专家之一,为培养后继力量做出了巨大贡献。 1961年,王承书面临更艰巨的挑战,当年中苏论战导致的援助中断严重影响了我国第一座浓缩铀工厂的运转,没有燃料,原子弹的研制岂不成空? “王老师,国家决定让您来负责这项工作。”钱学森的话犹如晴天霹雳,让50岁的王承书陷入沉思,这意味着她需要抛弃所有的成就,从零开始,在一个完全陌生的领域建树。 然而,她的回答只有三个字——我愿意。 自那一刻起,王承书在国内外的学术界彻底消失,她不再发表文章,出席会议,与外界联系,所有人都在猜测这位才女去了哪里。 直到1964年1月,王承书率领的团队如期交付了第一批合格的浓缩铀,铀原料的到位标志着中国第一颗原子弹的诞生指日可待。 同年10月16日,新中国第一次原子弹爆炸试验成功,当时的王承书再一次选择了隐姓埋名,但她心里明白,这历史性的成就同样离不开自己的努力。 与丈夫张文裕不同,王承书并没有在原子弹成功后选择退隐,在她看来,为祖国科技事业贡献力量的路还很长,于是她再次选择消失,投入到几乎集全国之力打造的二代核工业中去。 在短短几年时间里,王承书凭借过人的专业知识和坚韧不拔的毅力,成功研制出我国第一台大型气体扩散机,填补了国内的空白,与此同时,她也在积极培养年轻一代的人才,将宝贵的知识和经验传承下去。 与外界的猜测不同,王承书并没有在成功研制核工业设备后便退隐,在她看来,国家和人民对她的需要从未消失,于是她继续在岗位上工作,只要身体还允许,就挥洒最后一份热情。 直到1994年,这位无私奉献的科学家在简陋的普通病房走完了人生最后一程。按照她生前的遗言,所有财产都捐献给了“希望工程”,而遗体也最终回到祖国怀抱,成为医学实验的一部分。 或许很少有人知道这位为中国核科技事业做出巨大贡献的女性是谁。但王承书并不在意荣誉和名利,在她看来,无私奉献和兑现诺言,才是人生最重要的内容。 王承书前辈,很抱歉这么晚认识您!向您表达深深的敬意!