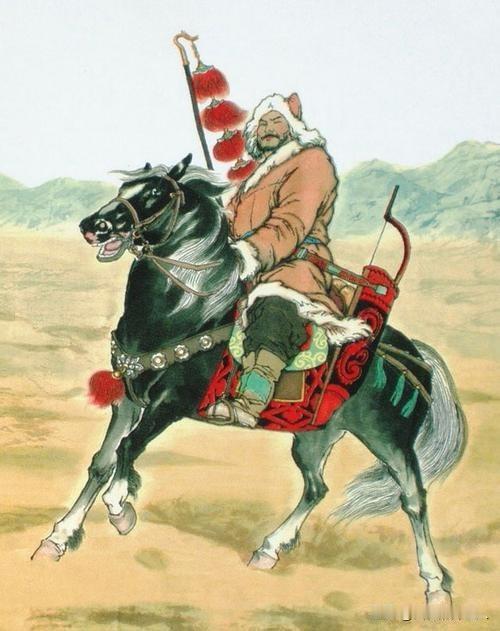

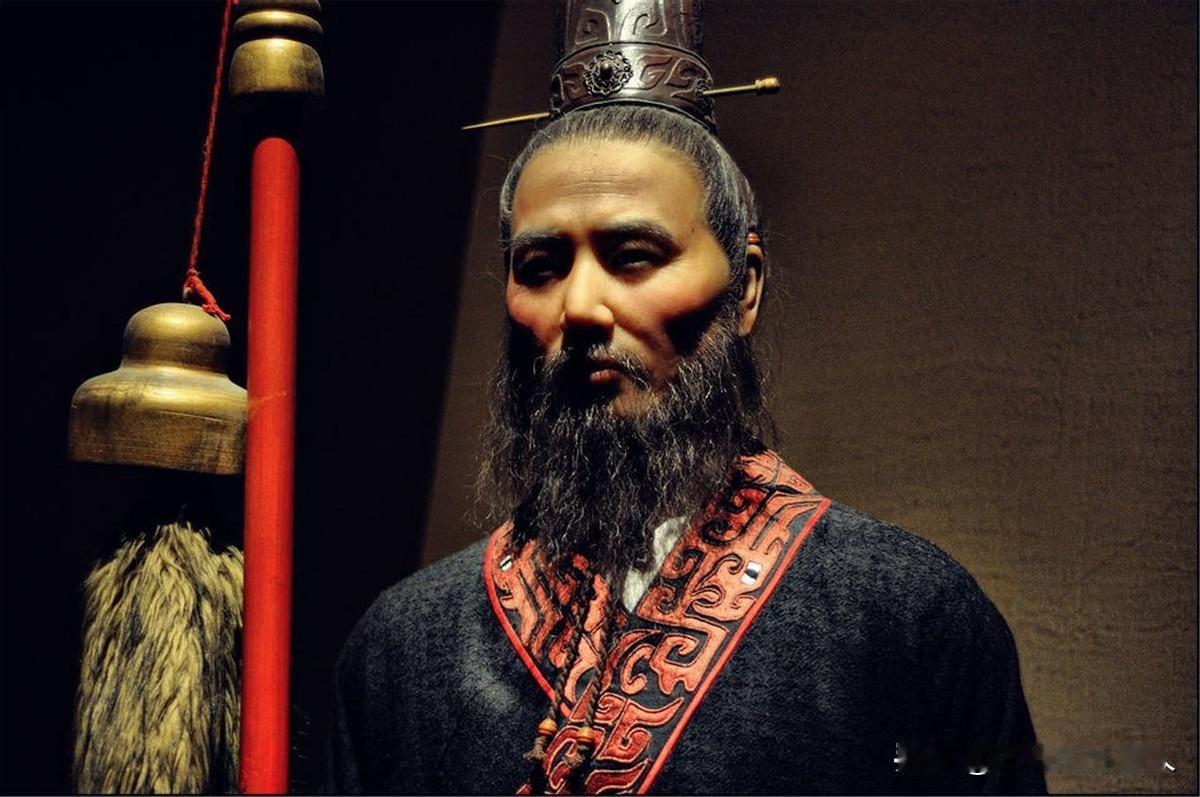

如今的“一带一路”其实就是在重建丝绸之路,而丝绸之路的发展其实离不开一个人,这个人就是西汉时期两次出使西域的张骞。 (来源:百度百科,但为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考!) 张骞是西汉时期的一位杰出人物,出生于公元前164年的汉朝盛世。 他的身份不仅仅是作为一位外交家,更是一位具有冒险精神的探险家,因而他也获得了“丝绸之路 的开拓者”这样崇高的称号。 当时正值汉武帝统治期间,匈奴势力的扩张成为汉朝的心腹大患。 匈奴占领西域作为据点,不断地侵犯汉朝的土地。 在这种情况下,汉武帝决定采取一项重要策略来削弱匈奴的力量,与西域的大月氏建立联盟关系,共同抵抗匈奴。 这就是张骞第一次出使西域的背景。 张骞作为汉武帝的侍从官,于公元前139年,肩负起这项艰巨的使命,从长安出发,踏上了前往西域的征途。 在这次旅途中,他还请来了当地的向导堂邑父一同前行。 他们率领着一百多名随从,穿过了河西走廊,但却不幸地在这片区域遭遇到匈奴骑兵的阻拦,导致全体被俘。 这片地区自月氏人西迁后,已经完全受匈奴控制。 尽管匈奴方面对张骞进行各种威逼利诱,企图让他放弃使命,但张骞却始终坚持自己的信念不动摇,他在匈奴人的控制下,生活了近十年之久。 直到公元前129年,匈奴对他的监控出现了松懈,张骞抓住这次机会,成功摆脱了匈奴的控制,继续向西行进。 但此时的西域已大变模样,在经过一番了解之后,张骞决定改变原有的路线,继续西行。 这是一场异常艰苦的旅程,张骞一行人经历了风餐露宿、忍饥挨饿的生活。 当随队的粮食耗尽之后,他们不得不依靠堂邑父的射击技巧来捕获猎物,以此勉强维持生计。 在路途中,许多随从因种种磨难而牺牲。 有些人不幸丧命于匈奴人的追击之中;有些则因饥饿、寒冷而被迫离开人世;有些人更是不慎在茫茫的黄沙和冰窟中丢了性命。 尽管如此,张骞并未被困难所吓倒,他坚持不懈,最终在经历了一番艰难困苦后,成功抵达了大月氏。 然而,时过境迁,大月氏的民众对于汉朝与匈奴之间的争斗并无太大兴趣。 他们所在的领土富饶而广阔,远离了匈奴与乌孙的威胁,生活安定。 因而,无论张骞在大月氏逗留多久,他们都表示不愿再与汉朝联手对抗匈奴。 尽管此次出使未能达成最初的目标,但张骞在回国途中仍面临着重重困难。 就在他们接近汉朝边境的时候,又一次不幸地被匈奴骑兵所擒获,并在那里又多过了一年多的囚禁生活。 公元前126年初,张骞等人设法逃脱,并返回了长安。 回顾张骞这次出使的经历,开始时的一百多人,最后只有他和堂邑父两人活着回到了长安。 这次历时十三年的出使活动虽然充满危险和挑战,但他依然圆满完成了任务。 为了表彰张骞的功绩,汉武帝封他为太中大夫,并授予堂邑父“奉使君”的称号。 公元前119年,汉朝的河西走廊被匈奴侵占,但他们仍然凭借西域地区的资源和人力对抗汉朝。 为了解决这一问题,汉武帝再次派遣张骞担任中郎将,出使西域,尝试说服乌孙人民重返河西地区,从而切断匈奴的后援力量。 尽管这次出使并未立即达到预期目的,乌孙国内部当时正遭遇内乱,但张骞依然积极拓展对外联系。 他不仅向大宛、康居、月氏和大夏等国家派出副使,还成功地传达了汉武帝的意愿,建立了与这些国家的友好关系,最终促成了最初的丝绸之路的形成。 公元前115年,张骞顺利返回长安,但遗憾的是,这位伟大的外交家和探险家在第二年后去世。 张骞不畏艰险,勇敢地两次出使西域,开创了历史悠久的丝绸之路。正因为他的伟大努力和成就,人们赞誉他是 “东方的哥伦布”。