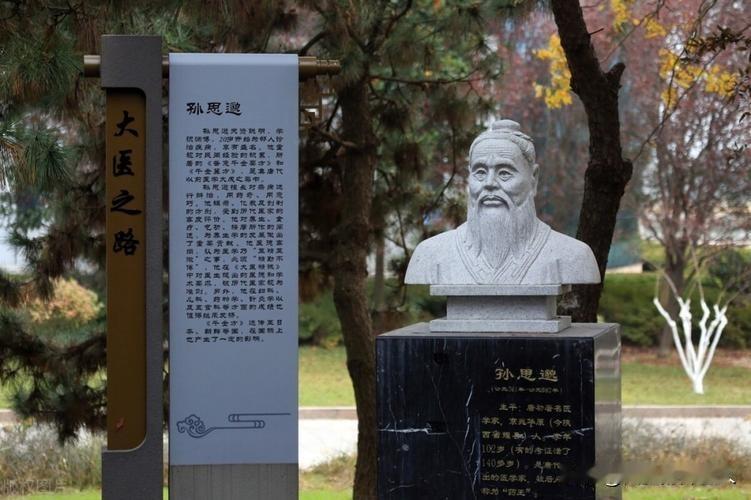

孙思邈被世人称为药王,相传他是楚大夫屈原的后人,唐代医药学家、道士,生活在隋唐两代。 在古代中国,有一位名叫孙思邈的杰出医师,他不仅医术高明,更以其高尚的医德赢得世人尊敬。 (来源:百度百科,但为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考!) 孙思邈早年在一次突如其来的风冷病中,目睹了家中为医疗费用耗尽心力的痛苦情境。 幸运的是,一位云游四方、身怀绝技的江湖郎中出现了,他的神奇草药使得年幼的孙思邈死里逃生。 这段生死一线间的亲身经历,让小小年纪的他立下了一个坚定的志愿,长大以后要成为一名悬壶济世的医师。 自幼聪慧过人的孙思邈,年仅七岁便能通晓文字,到了二十岁时更是对道家思想的老子和庄子,以及诸子百家和佛教教义有了深刻的理解。 凭借着坚实的学术基础和浓厚的兴趣,孙思邈踏遍名山大川,寻找医术高超的前辈拜师学艺。 在太白山上,他向那里的高人虚心请教,刻苦学习,积累了丰富的医学知识和实践经验。 到了风华正茂的二十岁,他已经能精通道家的诸多经典之作,并为周边的乡邻们解决了许多病痛之苦,声名在小范围内传播开来。 在北周静帝时期,朝廷曾授予他国子博士之职,面对权力的诱惑,孙思邈却选择了远离繁华,一心投入到医学研究和实践之中。 在大约公元581年的岁月里,他选择在太白山幽静的环境中,深入研究药物学和医学理论,甚至亲 身涉足山间采药,体验药物的采集和应用。 通过对《黄帝内经》和《伤寒杂病论》等古典医学巨著的深入阅读,结合民间收集而来的各种药方,孙思邈积累了弥足珍贵的临床经验。 尽管他在治疗狂犬病的过程中遭受到了挫败,但他并没有因此灰心丧气,反而更坚定了继续深造的信念。 随后,孙思邈又踏上了通往终南山的求索之路,这次他投身在一个名为道玄的高僧门下学习。 这位高僧不仅是得道的高人,更在医学领域有着深厚的造诣,对于孙思邈来说,这是一个难得的学习机会。 经过长期不辍的苦读和实践,他的医疗技艺愈发精湛,赢得了人们的赞誉。 在唐太宗时代,长孙皇后的怀孕期间不幸罹患疾病,而孙思邈则应邀前来长安宫中,通过独特的悬丝诊脉方法诊断,利用针灸技术令皇后和胎儿转危为安。 一时间轰动朝野,赢得了唐太宗的高度褒扬和丰厚的奖赏,皇帝甚至还亲自赋诗一首表达对其医术 和品德的赞扬之情。 在宫廷的岁月里,孙思邈还与太医院的甄氏兄弟们结下了深厚的关系,他们之间的知识与心得的交流,使孙思邈的医疗技能更上一层楼。 公元650年,他回到家乡陕西,耗费了两年的时间编撰出了珍贵的《备急千金药方》,这部药典为后世无数生命之拯救提供了指南。 659年,唐高宗为了充分利用孙思邈的医学才能,力邀他成为御用之医。 在此后的岁月里,孙思邈在唐代政府的大力支持下编纂完成了又一药典巨作《唐新本草》。 然而,至公元673年,由于身体的衰弱,他只得辞去御医职务,返回陕西耀县故里,唐高宗赠予他骏马与豪宅以示惜别之情。 在这一年初,孙思邈迎来了自己最后的弟子卢照邻,卢是唐朝初年的著名诗人,与王勃、杨炯、骆宾王并称“初唐四杰”。 晚年的孙思邈或隐居于陕西五台山,或于河南王屋山,依然坚持着采药行医、助人为乐的医者本份。 终于在682年,142岁的孙思邈安详地离世了,遵照他的临终遗愿,葬礼一切从简,他被安葬在王屋山的山脚之下。 作为中国医药学界的一座不朽丰碑,孙思邈的贡献是无法估量的。 他的两部著作《千金要方》和《千金翼方》自问世以来,便一直是中国历代中医师必备的临床参考书。 而在这些著作中,孙思邈所倡导的“大医精诚”的医德精神,不仅深深影响了华夏子孙,更是跨越时空,影响到了诸如日本这样的海外地区。 在宋朝,宋徽宗钦赐封号“妙应真人”给孙思邈,到了明清,他被尊称为“药王”,成为了中国乃至东亚地区医药文化的瑰宝。