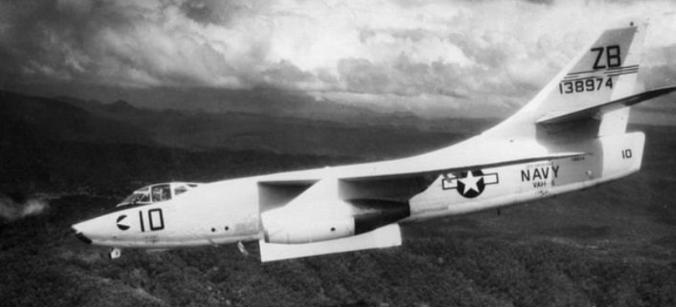

1960年,中国从越南,老挝前后捡回来4万多美国F4战机残骸,拼出了完整的战斗机,并且从中研究出300多项航空技术! 20世纪60年代末,越南战争期间,美军大量投入了当时世界最先进的F-4战斗机。这种双发双座战斗机性能优异,被誉为“百万美元的飞行器”。 然而在越南上空,大量F-4还是无法避免被越军的防空导弹或防空炮火击落,这些坠落的F-4都已经面目全非,很多都化为了一片片的废铁碎片。 对此,中国领导人却敏锐地看到这其中蕴含的巨大价值,经过深思熟虑,中央军委下达了一个重要决定——派人前往越南和老挝等地秘密收购这些F-4的残骸,运回国内进行逆向工程研究,以补充我国在航空技术方面的短板。 这个决定当初在航空系统内部还遭到一些争议,有人质疑收购残骸能有什么用,更有人担心这会被外界视为“抄袭”美国技术。 经过科学论证,专家们也意识到这是一次千载难逢的机遇,通过对残骸的逆向解析研究,我国可以对F-4的设计思路、结构布局、气动布局等诸多细节有一个较为清晰的认知,这对我国航空事业的发展将会有重大帮助。 于是,按照中央军委的部署,我国密谋派出大批专家,在越南和老挝这两个毗邻的社会主义友邦内,以多种方式收购美制F-4残骸,他们小心翼翼地将成千上万块残骸运回国内,立马展开研究工作。 看着这些扭曲变形的碎片,光要从中还原出一个完整的F-4结构就已难上加难,但我国闯荡航空事业的专家没有丝毫气馁和退缩,而是接受了这一艰巨的任务。 他们日以继夜地工作,耐心地对照结构图纸,用高超的智慧和无穷的耐心,终于逐步将这些残骸拼凑成了一个完整的F-4幽灵II战斗机的结构! 有了实物的参考,我国航空专家们便可以更仔细地研究观察F-4的细节,他们惊喜地发现,F-4的平尾与副翼助力器的摇臂比我军主力歼击机歼-6的要长很多,专家们判断,这有助于提高飞机高速飞行时的纵向稳定性。 这给了专家们重要启发:也许可以通过改进歼-6的摇臂设计,解决其长期存在的“飘摆”难题,所谓“飘摆”,就是歼-6在飞行中会出现轻微的摆动不稳现象,这严重制约了飞机的飞行控制能力。 得到这一重要发现后,专家小组积极推进相关研究,到1970年,他们成功增长了歼-6的摇臂,基本消除了“飘摆”问题,大幅提升了歼-6的飞行稳定性能。 可以说,F-4残骸的逆向工程,帮助我国获取了300多项航空技术,直接推动了歼-6的技术改进与升级! 在歼-6的基础上,我国于1980年代着手启动了歼-10战斗机的自主研制,这是我国历史上第一个真正具有自主知识产权的第三代战斗机。 歼-10的研制之路充满了艰辛与波折,有一次,热压制造用的大型真空罐在试验中发生了泄露,必须尽快检查罐内部,查找具体泄露位置进行补救。 然而,进入正处于高温高压状态的真空罐内部是非常危险的,正常情况下无人敢于贸然尝试,就在研制团队为此犯难之时,一名叫张国华的工作人员主动请缨,要求进入罐内执行检查任务。 他明知道这有着极高的生命危险,但还是义无反顾地穿上了防护服,进入高温真空罐内寻找泄露点,在两次进出后,张国华终于找到了问题所在,完成了补救,化险为夷。 1988年12月的一个寒冷日子,我国自主研制的歼-10首批原型机之一在众目睽睽下成功首飞,看着歼-10腾空而起,场下所有人都不禁热泪盈眶——这标志着我国战机研制进入了拥有自主知识产权的新时代! 当日,第一位试飞歼-10的飞行员是黄炳新,他深知自己肩负的重任,在百余名研制人员的瞩目下,他表现出非常从容与镇定。 然而就在歼-10滑翔上升之时,几个重要仪表突然出现故障,舱内警报器发出噪音,飞机开始强烈震动...... 情况危急,但黄炳新没有丝毫慌乱,依靠多年的丰富飞行经验,他果断操作,控制住了飞机,尽管返回降落时仪表板上多达三分之二的仪表已经脱落,黄炳新还是成功将歼-10安全降落,完成了这次历史性的首飞任务。 虽然首飞过程出现种种意外,但歼-10的成功首飞无疑是一场胜利,这标志着我国已经跻身世界先进战机研制行列,在随后的试飞中,研制团队克服重重困难,终使歼-10成为我军一线装备的主力战斗机。 如今多年后,中国国产隐身战斗机歼-20,列装中国空军多支英雄部队,在珠海航展上,空军的多型现代化武器装备浩浩荡荡出现,展示了我国航空力量的进一步增强。 中国航空业正在快速成长,从简单模仿到自主创新,我国航空人正在书写新的历史篇章,我们充满信心,坚信未来中国必将拥有世界一流的航空工业,为世界和平发展作出更大贡献。 (信息来源:《航空工业成飞逐梦蓝天的奋斗故事》)