1961年,毛主席和周总理爆发争吵,主席反问一句话周总理无言以对 在新中国的历史长河中,1959年到1962年的这一段期间,被铭记为“三年困难时期”。这不仅仅是一段简单的历史记载,它蕴含着一代中国人坚韧不拔的精神,展现了领导人与百姓肩并肩、共度难关的动人篇章。 这一时期紧随“大跃进”和“人民公社”运动之后,国家生产力遭受重创,随之而来的是自建国以来最严重的旱灾,连年自然灾害几乎将国家推向了绝境。 春季饥荒人数激增至建国后数年平均值的2.8倍,面对前所未有的灾情和粮食短缺,毛主席等领导人心如焚烧,为了国家和人民的生存,他们决定带头节约粮食,展开了一系列自救行动。 在这段艰难的岁月中,毛主席提出了“三不原则”:不吃肉、不吃蛋、吃粮不超过定量,自己的月粮食定额仅为26斤。 周总理和刘少奇等其他领导人也纷纷效仿,甚至有的领导的月粮食定额低至18斤,这一行为迅速在各单位党支部和党小组中传开,激励着每一个中国人在困难面前不屈不挠,共同节约粮食。 为了应对粮食短缺,全国上下动员起来,寻找增加粮食的方法,1960年1月9日,国家粮食管理局在粮食部召开了一场现场会议,宣传推广“粮食食用增量法”,即通过“三蒸做饭法”、“双蒸做饭法”和“泡米蒸饭法”等多种方法来增加主食的量。 尽管这些方法在一定程度上提高了饱腹感,但长期下来并不能从根本上解决问题,人们开始转而采摘可食用的野菜和野果,甚至毛主席住处周围的中南海地区,都能见到食堂师傅们采摘榆树种子制作的特色馒头。 此外,毛主席发动了“自己动手,丰衣足食”的号召,亲自下田耕作,种植辣椒、豆角、南瓜等蔬菜,带领全国人民共同努力,克服困难,其他领导人也加入生产一线,成为名副其实的工人,从纺织到农业,每个人都在为国家的复苏贡献自己的力量。 这一时期,党中央的领导干部和他们的家人,没有任何特殊待遇,与普通百姓一样,面对生活的艰难。 刘少奇坚持让自己的孩子留在学校,与其他学生一样生活,即使是食堂发霉的白薯干也不例外,这些事迹深深地触动了每一位中国人的心,坚定了大家共度时艰的决心。 在全国人民的共同努力下,经过几年的艰苦奋斗,国家生产力逐渐恢复,粮食危机得到了有效缓解,领导人对于节约粮食、重视农副产品生产的号召,以及减少宴请规模的举措,展现了他们与人民群众同舟共济的决心。 在这段艰难的岁月中,毛主席与周总理之间也曾发生过争吵,一次,毛主席因为长时间不吃肉、不喝茶而身体出现了不适,周总理非常担忧,建议他适当改善饮食。 然而,毛主席坚持认为,在全国人民都在遭受食物短缺的情况下,作为国家领导人更应该与人民同甘共苦,拒绝了周总理的建议。 这场争吵虽然激烈,但也反映出了两位领导人深深的为国为民的责任心,周总理虽然理解毛主席的决心,但他更担忧毛主席的健康,他试图通过提供营养丰富的食物来改善毛主席的身体状况,却被毛主席坚决拒绝。 经过几年的艰苦奋斗,国家生产力逐渐恢复,粮食危机得到了有效缓解,这段历史虽然痛苦,但它铸就了一代中国人的钢铁意志,并为后来的改革开放和国家发展奠定了坚实的基础。 回顾这段历史,我们不仅看到了中国人在困难面前的坚韧和勇气,更看到了领导人与人民共同努力、共度难关的伟大精神。 这段历史虽然痛苦,但它铸就了一代中国人的钢铁意志,也为后来的改革开放和国家发展奠定了坚实的基础。我们应当永远铭记这段历史,学习其中的宝贵精神,将这份力量传承下去,共创国家的美好未来。

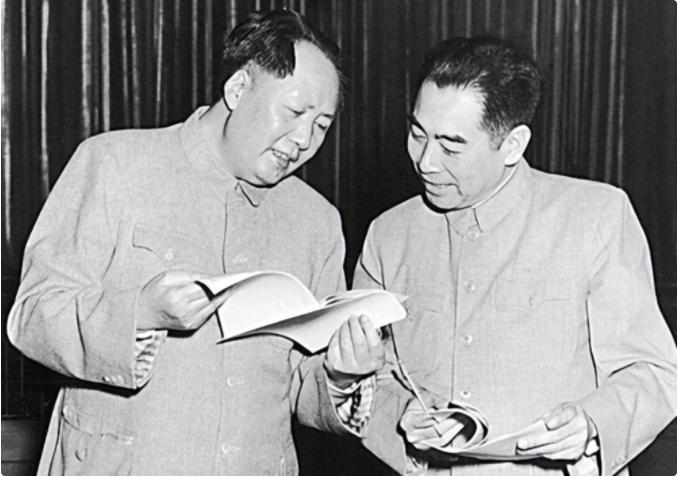

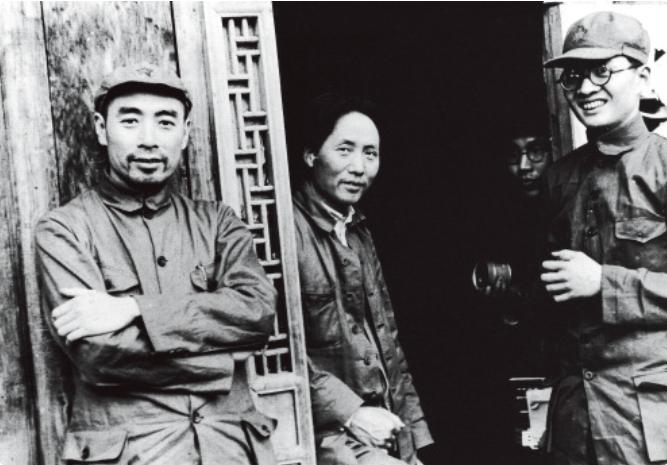

评论列表