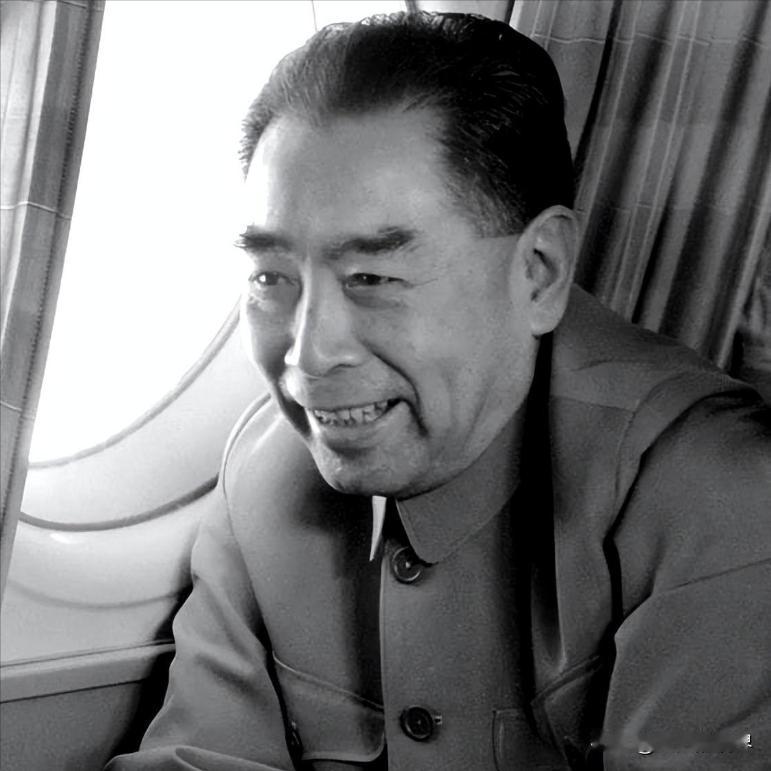

1964年10月16日,张爱萍拨通了中南海西花厅的电话:“总理,原子弹爆炸成功了!” 周总理十分谨慎地问:“如何证明这是核爆?不是化学爆炸?” 事关重大,可不能出一点点纰漏,这是中国第一颗原子弹爆炸,眼见不能为真,还得有数据证实。 1964年9月,正是中国核试验进入关键阶段的时刻,张爱萍和刘西尧承担着重大的责任。 他们向中央专门委员会详细呈报了首次核试验的准备情况,以及正式试验工作的具体汇报提纲。这份汇报不仅是对即将进行的核试验的细致规划,也是对国家科技进步的一种承诺。 这份汇报提纲经过了中央的审批并得到批准,这标志着中国首次核试验的最后准备工作正式启动。在此基础上,中央做出了重要决策:任命当时担任副总参谋长的张爱萍为首次核试验的总指挥。 1964年9月16日和9月17日,周恩来总理在这两天主持了第九次中央专门委员会,这是一次具有深远影响的会议。会议的主要内容是听取关于中国首次核试验的情况汇报,并对核试验的准备情况进行了详细的研究和讨论。 周恩来总理,在会上综合了各方面的意见和建议,最终提出了两种截然不同的方案。 第一种方案是暂时不进行核试验,而是继续发展和完善核技术; 第二种方案则是不畏惧外部的核威胁,尽早进行核试验,以此展现中国的科技实力和战略决心。 这两种方案很快被上报给了毛泽东。毛泽东对这个关键问题进行了深思熟虑,并最终做出了历史性的决定:既然核武器的实际使用可能性并不高,那么中国就应该尽早进行核试验。这一决定仿佛一语定乾坤,直接决定了中国核计划的未来走向。 自此,中国的核爆炸准备工作进入了倒计时阶段。在这个阶段,每一个工作人员、每一个科学家都充满了紧迫感和使命感,他们知道自己正在参与的是一项能够改变国家命运的历史性工程。 1964年10月14日,在新疆的核试验基地,张爱萍沉着地宣布了中央军委的重要命令:经过中央军委的深入研究和决策,中国首次原子弹试验的时间被定在1964年10月16日15时零点。 当张爱萍在新疆的核试验基地宣布了核爆炸的具体时间后,整个试验场瞬间被紧迫的气氛所笼罩。这个宣布的时刻成为了一个历史性的分水岭,从那一刻起,试验场上的各项工作进入了一种极度紧张和有序的倒计时状态。 每一位工作人员,不论是科学家、技术员,还是后勤支持人员,都全身心地投入到了最后的准备工作中。在这个关键时期,每一个细节都显得至关重要。 工作人员们的眼神中充满了专注与坚定,他们的每一个动作都显得格外细致和认真。 他们的工作状态几乎达到了一种升华的境界,每个人都在尽自己最大的努力,确保试验的顺利进行。 1964年10月16日,清晨,罗布泊的天空笼罩着低垂的云层,能见度不佳,仿佛大自然也在紧张地等待着即将到来的历史性时刻。但就在紧张的气氛中,天气逐渐好转,云层散开,一切似乎都在为这一刻做着准备,这无疑是一个吉兆。 终于,北京时间下午2时59分40秒,在主控站,技术人员的手指紧张地悬于决定历史走向的电钮之上。当他们按下电钮,整个试验场的气氛达到了极致的紧张。 接下来的10秒钟,自动控制系统进入了自动控制状态,倒计时开始,从10逐渐跳动到零。这10秒钟,仿佛漫长又短暂,扣动着在场每一个人的心弦。 在这短短的10秒内,原子弹的雷管点燃,炸药起爆,能量开始向内聚焦。 高温高压压缩铀-235材料,核材料达到超临界状态,中子轰击原子核,引发了迅速且强烈的链式反应。原子核产生裂变,释放出巨大的能量。 当倒计时结束,零点一到,一道强烈的光芒瞬间划破天际,伴随着震耳欲聋的轰鸣声,巨大的蘑菇云缓缓翻滚而起,直冲蓝天。 那一刻,所有的紧张、期待、努力和梦想都化为了现实。 成功了!中国成功地进行了首次核试验,向全世界展示了其强大的科技实力和民族精神。 张爱萍将军充满激动与自豪,紧握着通往北京中南海西花厅周恩来办公室的专线电话,他的心跳随着即将传递的喜讯而加速。 电话接通,张爱萍带着难以抑制的兴奋,向周恩来报告了一个震撼世界的消息:“核爆炸成功了!”周恩来总理的回应却是出乎意料的冷静和沉稳。 他的第一句话是对这历史性成就的严谨审视:“是不是真的核爆炸?你们能不能肯定这是核爆炸?眼见不能为真,还得有数据证实。”张爱萍接着详细报告了核试验现场的情况,听到详细描述后,周恩来代表中央向所有参与原子弹研制和试验的人员表示了热烈的祝贺。 当晚,核试验基地的总指挥部向中央报告了这次核试验的初步数据结果,这些数据不仅证实了核试验的成功,而且展现了中国科技力量的巨大飞跃。

评论列表