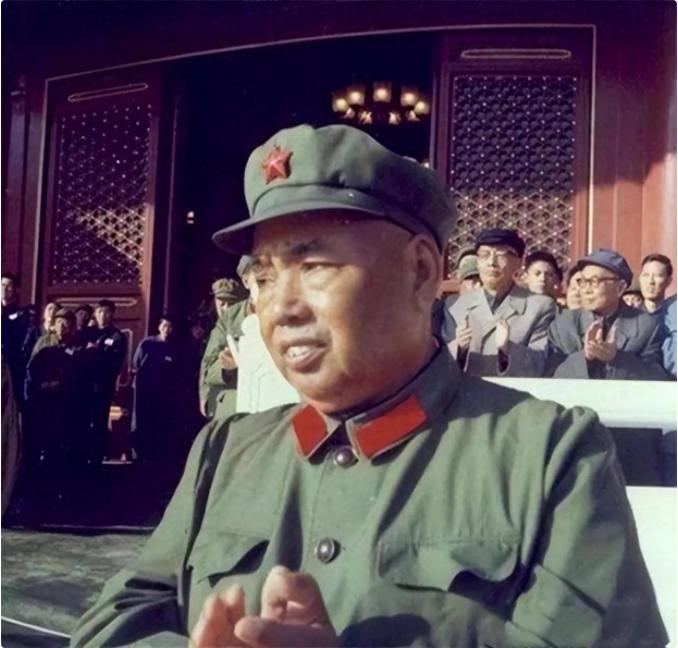

1955年南京军区选司令员,毛主席弃用三野猛将四大猛将,却让一位大老粗担任。 1955年初,在中央军委的战略部署下,原来的华东军区被划分为南京军区和济南军区,这是新中国成立以来,对军区划分进行的首次大调整。 在两个新成立的军区中,南京军区的地位尤为重要,它不仅辖区广袤,还包括中国最繁华的城市上海在内,管辖范围涉及长江下游和东南沿海,可谓掌握着全国性的战略要地。 南京军区的辖区约占原华东军区的九成,除上海外,还包括江苏、安徽、浙江、江西、福建五省,这其中不仅经济发达的三角地区,也有东南沿海这一敏感地带。 一个军区的作为,很大程度上取决于司令员的能力,对于新成立的南京军区,选择一位什么样的人担任司令员,将直接影响这个军区的发展方向,因此南京军区的人事任命,很快就成为军内外关注的焦点。 根据中央军委的部署,华东军区原司令员陈毅已经调任国务院副总理,副司令员粟裕也奔赴北京,担任了解放军总参谋长,两大领导一南一北,华东军区出现了空当。 面对南京军区司令员这个关键位置,军委内部经过反复讨论,提出了几位候选人,其中最被看好的有四位——他们都是在解放战争时期以华东野战军四大兵团之一的司令员而闻名,人称“四大天王”。 这四位就是陈士榘、叶飞、宋时轮和王建安,他们在解放战争中立下汗马功劳,指挥过重要战役,有足够的才能担当大任,因此粟裕向毛主席建议由四人中选一位出任南京军区司令员,这些建议也获得了陈毅的认同。 令人意外的是,1955年3月中旬,中央军委公布南京军区司令员人选时,四大猛将全都没能入选,取而代之的,是一位资历深厚但并不太引人瞩目的老将——他就是许世友。 根据中央军委的命令,许世友将出任南京军区的首任司令员,这个人选的确出乎所有人的意料,甚至让许世友自己也感到有些措手不及。 那么,毛主席为何放弃四大猛将,偏偏选择了许世友担此大任呢? 其实从资历上来说,许世友并不逊色,他从二十多岁时就参加红军,是老资格的革命者,在红四方面军,他就是总指挥徐向前的心腹猛将;在抗日战争时期,他带领新四军豪取敌机场、歼灭日军;解放战争中,他又在济南战役中建功。 其许世友深受毛主席的信任和赏识,他历经政治运动的冲击,每次都是在主席的关怀下度过难关,许世友对主席有着特殊的忠诚和感恩。 再次,四大猛将都有各自难以担任的因素。陈士榘负责军工建设,叶飞担任福建省委书记,王建安长期病休,宋时轮在朝鲜的表现也有争议。 最后,许世友对华东野战军历史比较熟悉,有统领南京军区多数原华东部队的威信,最后在许世友的带领下,南京军区迎来了它最辉煌的时期。 1955年上任之初,许世友就对全军提出“两个热爱,两个严格”的要求,使南京军区在政治上空前统一,他还十分注重部队的训练,使官兵保持旺盛的战斗劲头。 在整风运动中,南京军区坚决执行中央任务,没有出现重大错乱,文革期间,南京军区也成功保护了刘伯承等老一辈革命家,没有发生内乱和武斗事件。 从1955年到1973年,许世友担任南京军区司令长达18年之久,是所有大军区司令中任期最长的,这足以证明他是南京军区的合适人选,也让南京军区成为大陆最稳定的军区之一。 1979年中越战争爆发时,许世友已经调任广州军区司令,但邓小平还是起用了这位心腹老部下,让他在南线指挥作战,为国家出了一份力。 1955年的南京军区人事安排,充分体现了毛主席的英明决断,虽然四大猛将都具备出任条件,但主席还是选择了许世友,因为在那个时期,南京军区需要政治可靠、作风朴实、深受部队拥护的老将来统领,许世友正好符合这个要求。 主席的这一判断完全正确,18年后,当我们回望1955年这一关键人事安排时,其正确性和必要性已经通过历史的考验。 人才选拔任用,并不是简单的比学历、比资历、比功绩,真正英明的领导者,更看重一个人的政治品质和与本职工作的契合度。 中国军队之所以在新中国时期屡建奇功,从一个烂尾军转变为世界一流强军,正是因为有着英明神武的领袖和忠诚老实的干部,许世友就是其中杰出的代表。 面对时代发展的新使命,我们一定要继承和发扬这种精神,坚持党对军队的绝对领导,以史为鉴开创未来。 让我们牢记革命先辈的嘱托,贯彻新时代党的强军目标,建设一个听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队。