在波兰著名导演中,比起名满天下的“电影大师”基耶斯洛夫斯基,波兰“国师”安杰伊·瓦伊达,或者迄今仍在世的传奇金狮奖导演扎努西,今年恰逢百年诞辰的耶尔齐·卡瓦莱罗维奇(Jerzy Kawalerowicz)在中国内地影迷中知名度并不算高。一来他虽然多次入围“三大电影节”,但作品从未获得过大奖;二来他的创作高峰集中在上世纪五六十年代,最著名的几部作品也都集中在“波兰学派”时期。不是“深水区”影迷或者电影专业学生,恐怕也很难在浩如烟海的“冷门佳片”中遇到卡瓦莱罗维奇。在中国内地影迷中,也仅有《夜车》(1959)和《修女乔安娜》(1961)两部知名度较高。其原因也显而易见,这两部影片均由知名厂牌Second Run发行过DVD,盗版和网络资源使得这两部影片在资深影迷中小有名气。

电影《夜车》剧照

不过,与其他几位中国内地影迷更为熟知的波兰名导不同,卡瓦莱罗维奇不仅率团访问过中国,而且他的多部影片曾在中国译制上映。与之相比,“国师”瓦伊达也仅有《下水道》一部作品被(以“他们热爱生活”为题)译制发行。这段历史,若不是专门去挖掘,可能今天很少人知道了。

电影《修女乔安娜》剧照

这个故事讲起来可就老长了,简而言之,波兰(波兰人民共和国)是最早承认中华人民共和国并同新中国建交的国家之一,也是第一个与新中国签订文化合作协定的国家(双方文化合作协定执行计划逐年签订至1966年),“十七年”期间两国多次互相派遣文化代表团进行交流,并相互举办三次电影周活动。除苏联电影外,波兰电影也是最早在新中国译制上映的“其他国家”影片,最早是1952年译制的《华沙一条街》和纪录片《和平一定在全世界胜利》。1954年举行的“波兰人民共和国电影周”放映了4部故事片和1部纪录片。据《人民日报》载,“全国二十个城市人民踊跃观看波兰电影”,电影周开始五天后,北京观众达5万7千多人,上海7天放映302场,观众18万多人等。1955年还举办过“波兰宣传和图书展览”,展出了许多电影宣传画,轰动一时(1959年人民美术出版社还出版过一套10张的活页册子)。

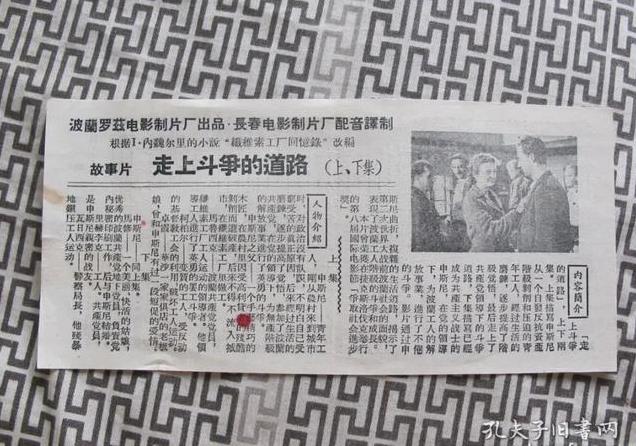

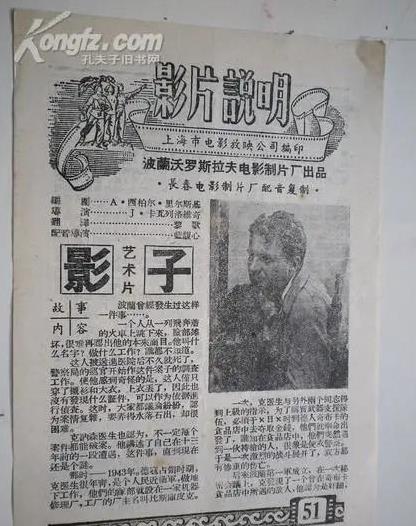

具体到卡瓦莱罗维奇的作品,先后有《走上斗争的道路》(上下集,1954,1956年长影译制)和《影子》(1956,1957年长影译制)在国内译制上映。现在还可以在孔夫子旧书网站看到这两部电影的“说明书”:

“电影说明书”也是“十七年”时期为了向不熟悉外国电影的新中国观众介绍影片故事大概内容的一种电影“伴生物”。除了影片信息和剧情梗概之外,有时“电影说明书”上还会附带“讨论提纲”,足见当时社会生活中,电影扮演着与今日多么不同的功能。

要再展开说“十七年”时期译制片的选片机制,恐怕得几万字不止。只消说卡瓦莱罗维奇当时已是波兰电影界举足轻重的人物,他担任了1955年成立的卡德电影制片厂(KADR studio)的负责人,而卡德制片厂因为与洛兹电影学院的密切合作关系,出品了许多“波兰电影学派”的重要作品,也逐渐成为波兰最为重要的电影制片机构。卡瓦莱罗维奇1956年入围戛纳主竞赛的名作《影子》和1959年获得威尼斯电影节技术大奖的《夜车》均是由卡德制片厂出品的(当然在上世纪五六十年代之交,社会主义阵营国家除南斯拉夫之外均抵制西柏林电影节,直到1975年)。

卡德电影制片厂厂标

有三部影片在新中国译制上映,卡瓦莱罗维奇也就顺理成章地率团访华了。《人民日报》数据库中收录有两条与卡瓦莱罗维奇有关的消息:

波兰电影代表团到京【人民日报1960年11月13日 第4版】

根据中波文化合作协定1960年执行计划来中国访问的波兰电影工作者代表团一行五人,在团长卡瓦莱罗维奇率领下,今天乘飞机到达北京。

波兰电影代表团回国【人民日报1960年12月13日 第4版】

新华社11日讯 以库比耶茨代理团长为首的波兰电影代表团,结束了在我国为期一月的访问,今天乘飞机回国。代表团团长卡瓦莱罗维奇已经在11月24日先期回国。

代表团在我国先后访问了北京、上海、杭州、广州等城市。

目前还没有能找到更进一步的关于波兰电影代表团活动的记载,不过这种长达一个月的活动,除了参观之外一般还会安排有多次与中国电影人的交流和座谈(1980年代不少这类座谈的文字稿就在电影界内部资料中刊出),希望将来进一步的史料开放能为研究者和影迷提供线索。

“十七年”时期的波兰电影译制,受到1960年中苏论战的影响,也逐年减少,到1963-1964年仅各有一部译制,此后直到新时期的1981才有波兰译制片《夜茫茫》(又译“麻风女”,本片也是唯一出版过“电影连环画”的波兰译制片)上映。不过那个时代的中国观众,虽然经历了译制片红极一时的文革后期,但更被美国、日本等国的译制片所吸引,波兰电影再也没有在中国内地引起1954年的观影盛况。而等到波兰电影再度经由基耶斯洛夫斯基而回到中国观众的视野,那就要等到1990年代了。

可能今天除了资深影迷之外,卡瓦莱罗维奇仅仅是存在于几本《世界电影史》和“影视艺术词典”等百科全书中的一个条目,“波兰学派”的代表导演;但60多年前,他的电影在中国上映过,观众们可能会对影片中的新奇结构迷惑不解,然后对照着电影说明书才恍然大悟——对,这就是本次回顾展中我们将观赏到的《影子》,也是卡瓦莱罗维奇在国际影坛的成名作。希望经由这次回顾展的机会,让中国观众们得以与这位电影大师重逢。