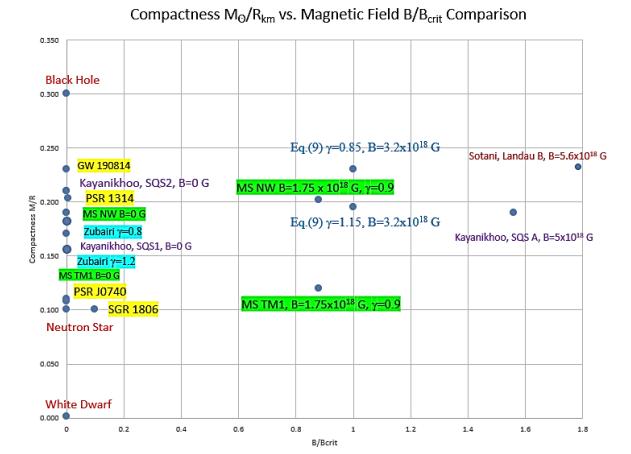

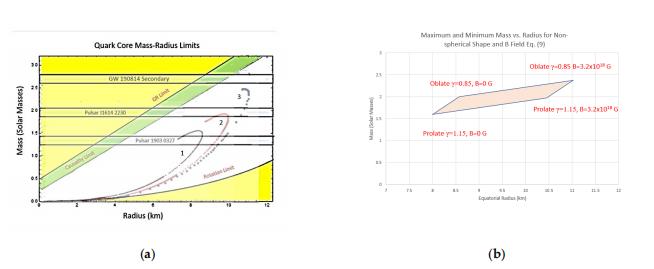

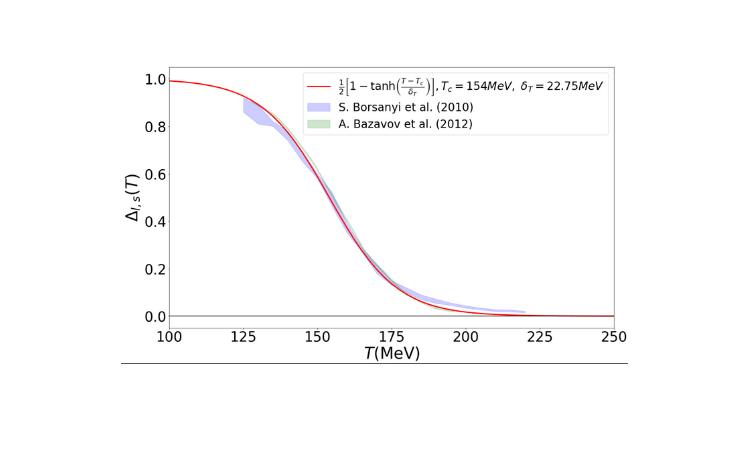

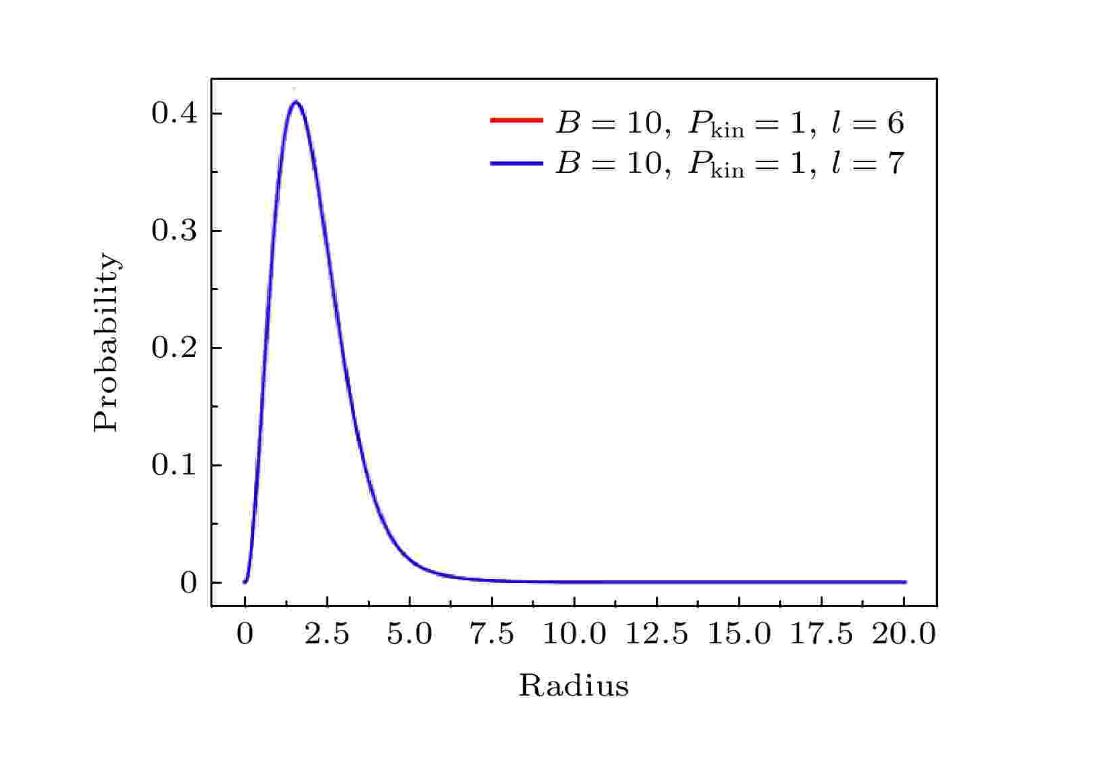

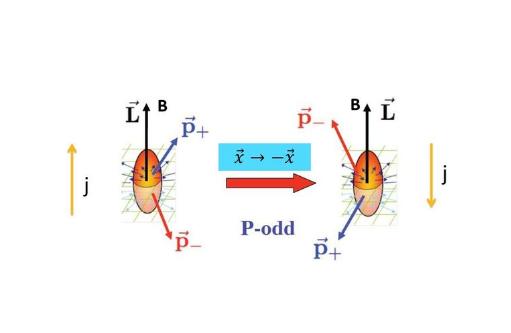

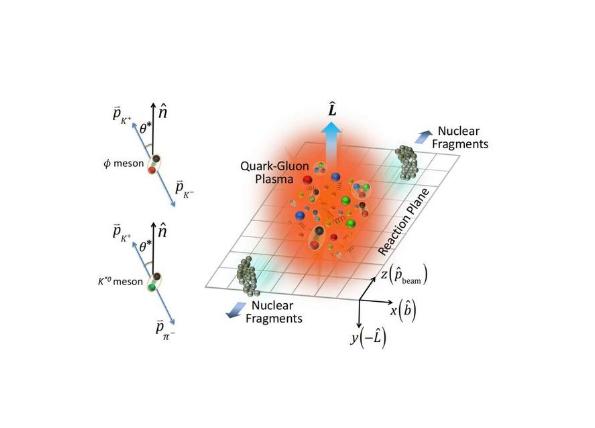

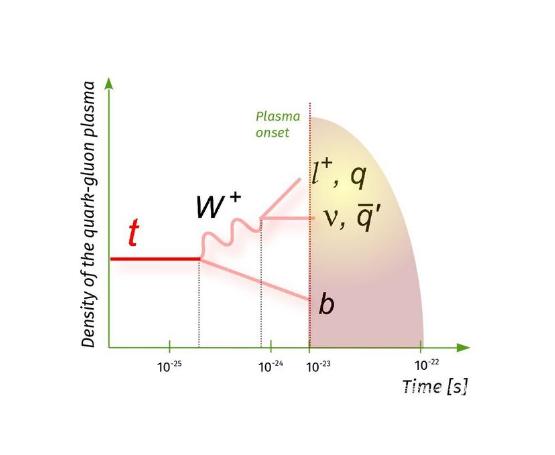

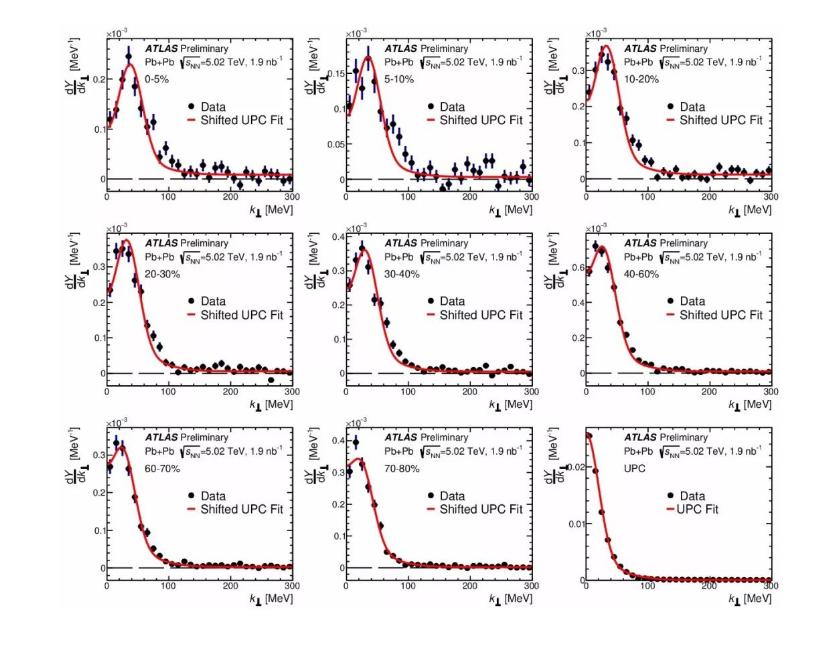

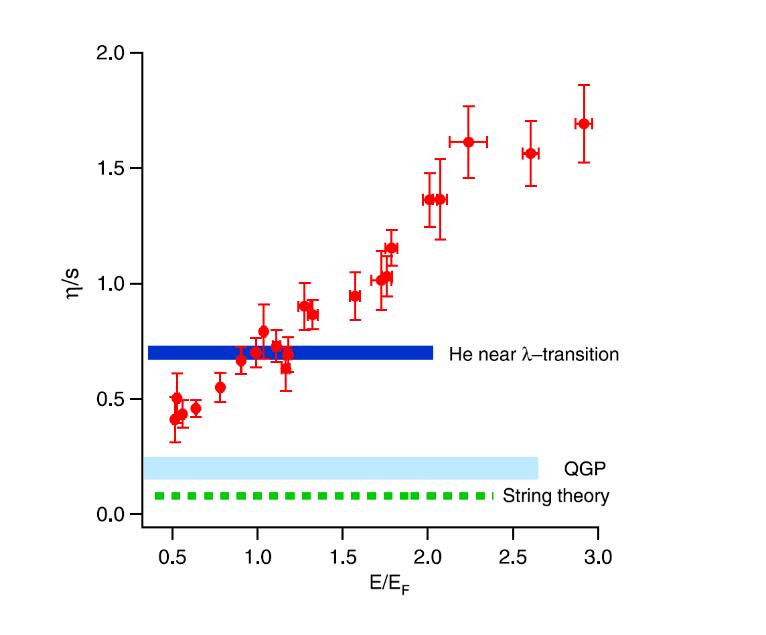

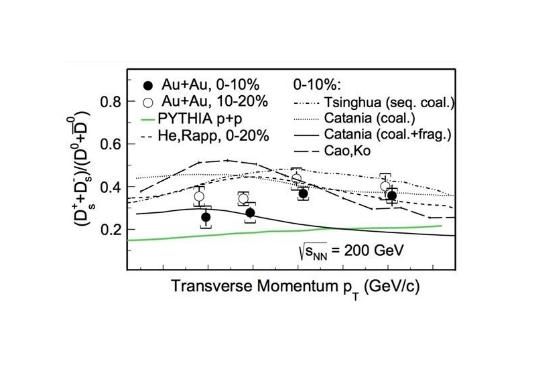

在磁变形夸克星中,胶子等离子体EOS该如何经历解限制相变 前言:根据致密天体的特性,寻找更精确的状态方程已经引起了极大的关注,特别是在发现了像hypernova 2006gy的残余物这样的特殊天体物理物体之后,这一事件源于一颗大质量恒星的突然坍缩,揭示了其最终状态的质量和半径值偏离了传统的致密恒星核心模型。 正在收集的观测数据还包括异常的X射线脉冲星RX J1856,以及各种脉冲星,还有一些潜在的磁星候选者,其质量、半径、双光度峰和冷却速率等特征不太符合基于简并中子物质的传统模型。 在电荷中性核心质量在1.4 M☉和2.3 M☉之间的恒星经历坍缩的一般情况下,所产生的物体是一个快速旋转的中子星,具有很强的磁场,半径大约为10公里,这些物体的复杂细节正在使用中子星内部成分探测器(NICER)卫星等仪器进行细致的测量。 对于超过这个范围的恒星质量,引力塌缩会导致黑洞的形成,其中无毛定理的原理规定只有中性核的质量和自旋可以量化,在中子星的中心,夸克被限制在巨大的压力下,这些压力下的条件使得被限制的夸克在不坍缩成黑洞的情况下经历解限制相变是可行的。 然而,作为一个总的趋势,重要的是要注意坍缩的恒星核心,表现出旋转,并经常拥有非常强大的磁场,在这些核心由自束缚夸克物质组成的情况下。 一个关键的考虑是确保磁场的能量密度不超过夸克系统的真空束缚态的能量密度,该夸克系统的能量大约为1 GeV,限制在大约1 fm的直径内,这种限制产生的最大磁场强度估计如下:bᴴ≈e binding/2≈bmax≈2 e binding≈10^15 t(2/10)^10。 可是,产生如此巨大磁场的机制仍然难以捉摸,虽然从美国宇航局的中子星内部成分探测器(NICER)获得的高分辨率数据提供了PSR J0030 + 0451的表面图,揭示了复杂的多极场结构,但实现这些磁场强度的复杂细节尚未得到全面理解。 估算坍缩恒星磁场强度的一个简单方法是假设从坍缩的初始状态到最终状态磁通量守恒,如果原始恒星拥有大约10^12 T的强主序列磁场,半径为1 Gm,质量为10个太阳质量,随后坍缩到半径约为10 km,则可以得出一个估计值:b∝(m最终/最小)×b初始≈ 10^4 T。 不过还是要认识到,这些乐观的估计没有考虑到重大的质量损失,而这种损失可能使这种估计在许多情况下不切实际,为了解决这个问题,考虑史瓦西半径作为尺寸截止(R = 2GM/c^2),并且当磁场的能量密度和引力场的能量密度变得可比较时,使它们相等,导致磁场强度的类似上限:b≈(g m^2)/(9μ₀c^4 r^2)≈10^15 g(m/m☉)^2(10公里/ R)^2。 根据我们的研究,我们探讨了在一个冷致密夸克恒星内核中角动量(AMM)和形状变形之间错综复杂的相互作用,在这种情况下,状态方程(EOS)受到胶子场分解的影响,其中硬胶子和软胶子与一个加性夸克项共存。 软胶子建立了一个与袋子常数一致的QCD真空屏障,而硬胶子则引入了一个与密度相关的平方压力,夸克贡献了多变的压力分量,当考虑从扁圆到扁长变形的转变时,我们观察到赤道半径的显著变化;具体来说,对于给定的质量,赤道半径变得更大。 当我们操作控制AMM线性磁效应的参数和外部磁场的二次项时,状态方程显示出增加的刚度,这种刚度的提高使地球观测系统能够在保持赤道半径不变的情况下承受更大的质量。 当我们接近磁场强度的上限时,特别是在扁圆形的情况下,最终的质量和半径配置与PSR 1903 0327中观察到的类似,这意味着在升高的磁场、胶子交换和扁圆形变形的条件下,EOS变得更硬,从而适应了更大的夸克星的存在,与中子星相比,更大的夸克星能够容纳更大的质量,即使密度接近典型中子星密度的十倍。 结论:尽管各种理论模型和夸克-胶子等离子体的存在,暗示了中子星和黑洞之间存在中间恒星核心状态的可能性,但由于当前数据集中缺乏普遍认可的结论性证据,共识仍然难以达成,LOFT等下一代中子星天文台以及增强型X射线计时和偏振测量任务(eXTP)等高级任务预计将提高分辨率,并为正在进行的确认致密恒星夸克核心存在的探索提供更可靠的统计数据。 因此,对于固定的质量和变形,这将导致更大的赤道半径,同时,我们正在深入研究有效的大质量胶子项对夸克核心冷却速率的影响,这项研究可以与来自3C 58和仙后座A等物体的数据并列,最终增强我们对夸克内核中冷却动力学的理解,并将其与观察到的现象进行比较。