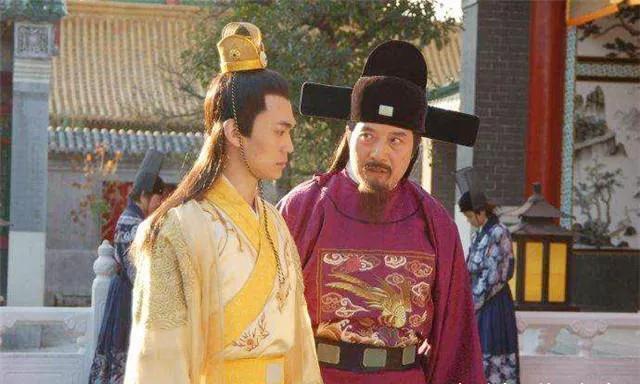

1402年,朱棣攻入南京,重金悬赏捉拿建文帝重臣齐泰。得知消息的他想要骑马逃到外郡,属下劝说他的白马太显眼,齐泰竟说:用墨汁把马不涂黑就行了。 齐泰:朱元璋为建文帝挑选的兵部左侍郎,原名齐德。不过,在被朱元璋任命之前,齐泰连刀都没有摸过,更别提带兵了,是一个不折不扣的文人。 但架不住朱元璋选中了他。 1395年,皇宫里的谨身殿被雷给劈了,朱元璋觉得是上天给的某种暗示,决定挑选一批人陪他一起去祭祀。 挑选的条件只有一个,就是进入官场后,九年内没有犯任何过失的,在洪武年间,这可比登天还难。毕竟,朱元璋疑心重,没错也能给你挑出错来。 达到要求的齐泰给朱元璋留下了深刻印象。祭祀完毕后,朱元璋单独召见了他,询问他对于各地形势的看法。 这次会面,对齐泰而言完全是突击的,面对这突然地提问,他的一个举动,让朱元璋大为欣赏,但也为日后被朱棣灭族埋下了伏笔。 他先是愣了一下,然后不慌不忙,从袖子里拿出一本手册,上面密密麻麻地写满了字,全是他做的笔记,从各地将领的名字到各地形势,记载得十分详细。 凭着自己的笔记,他交出了一份令朱元璋满意的答案。 详实的笔记,从容的作答,他的这一举动,让朱元璋觉得选到了一个好将领,甚至忽略了他只是一个,从未有过实操经验的文人。 其实,这事只能说明齐泰善于学习,搜集资料,他有一定的军事素养,却不代表他会是一个合格的军事将领。 毕竟,理论和实际是有差距的,很快,他纸上谈兵的花架子属性,就暴露出来了。 1398年,建文帝继位,一上台,就开始着手削藩事宜。这少不了齐泰在背后的推动。 齐泰认为,这些藩王每个都享有很多特权,还手握重兵,日子久了,必定会成为朝廷的心腹之患,很可能会发生西汉七国之乱那样的祸事。 建文帝认可了他的观点,决定先下手为强。 问题是,削藩并不是一件简单的事,不可能一蹴而就,需要考虑的事情太多。 最主要的就是双方兵力的对比,比如士兵单兵战斗力、士兵数量、将帅、粮草这几个核心要素,打仗嘛,归根结底靠的还是人。 没有强大的军力作为后盾,就妄想削藩,那就是找死。齐泰考虑到了这些,但很可惜,他只考虑了一部分。 他看到了当时全国大部分的兵力、粮草都掌握在建文帝手中,却忽略了,因为朱元璋的未雨绸缪,当时真正能够上战场的将领,基本没有。 所以,一直到后期朱棣正式起兵,他都没能推荐出合适的将领。 还有就是,当时不是所有的藩王都有谋反之心,所以首先要做的,应该是针对那些对皇位威胁较大的,有代表性的藩王,不能上来一棒子就打死。 可他倒好,不到一年的时间,就削掉了5位藩王,搞得剩下的藩王人心惶惶,问题是他弄掉的那些藩王,基本上对朝廷都没什么威胁。 费力不讨好不说,还让真正有威胁的朱棣起了戒备。 1399年,齐泰得到朱棣准备举兵的消息,立刻发兵逮捕燕王府的官属,并要求北平都指挥使张信逮捕朱棣。 可他忘记了,张信虽然拿朝廷俸禄,但却是朱棣一手提拔的,将如此重要的任务交给他,后果可想而知。果不其然,他向朱棣告了密。 不做好实现调查,贸然出手,也没有考虑到时候的应对之策,完全估计不到权力斗争的复杂性和残酷性。 结果就是,原本还在犹豫的朱棣终于下了决心,正式起兵谋反。 1402年,朱棣攻入南京,作为建文帝的重要谋臣,他成了朱棣要捉拿的首要对象。当时,齐泰正在返回京师的路上,听到消息后,他首先想到的不是逃命,而是继续募兵,再图机会。 不得不说,他确实是一个有节气的文人。 他的坐骑是一匹纯白的宝马,很多人都认识,为了不让人认出来,他想了一个主意,就是将自己的白马涂成黑色,马也很给面子,带着他奋力往城外跑去。 成也宝马,败也宝马。 还没跑多远,马就出汗了,墨汁顺着汗水往下流,露出了原本的白色,燕军士兵见了之后说:“这一定是齐泰的马。” 由此,齐泰的身份被被识破,被抓到了朱棣面前。因不肯投降,他被朱棣处决,除了一个6岁的儿子幸免于难,整个家族族灭。 于建文帝而言,齐泰是个忠臣,当建文帝的颓势,如排山倒海袭来时,他没有抛下他,自顾逃命,明知结果可能无济于事,但他还是拼尽自己的全力,兑现自己忠君报国的诺言。 但他不是有功之臣,他虽然饱读诗书,满腹经纶,但缺乏实战经验,不能很好的理论联系实际。 若是太平盛世,他或许能协助建文帝治理出盛世局面。 只可惜,他的对手是朱棣,这是一个真刀真枪,在战场上厮杀出来的对手,有着丰富的实战经验。 说好听一点,他是南伐南蛮之前的诸葛亮,难听一点,他就是个不折不扣的书呆子,不懂时事,不懂朝政,不懂变通。 当空洞的理论遇上绝对的实践经验,结果可想而知。 这样的人被建文帝当作重臣用来参国政,简直就是自找倒霉。 书生误国,在一定程度上而言,并不全是虚言。