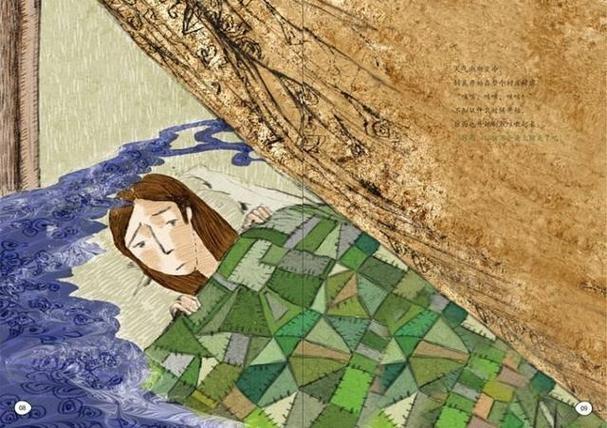

《最后一片叶子》中,作者是怎样通过一片叶子,做到虚实结合? 《最后一片叶子》是欧·亨利诸多短篇小说中比较有特色的一篇,小说通过精妙的构思在尺寸之间展示了小人物在潦倒的环境中彼此之间相濡以沫的温情,寓深意于含泪的微笑之中,进而触动人内心深处最敏感的情感末梢,可谓“称其文小而其指大,举类迩而见意远”,读来为之动容。 今天,笔者想试着从从微观方面剖析其构思的独特之处,谈谈其中的真实与虚构——置换构思中的错位效应。 从小说的整体布局来看,最后一片叶子是构成行文的一个核心因素,它在文中至少有两方面的含义:一方面,它是窗外常春藤冬季里在暴风雪的冲击后所仅留的一片叶子;另一方面,它也是老艺术家贝尔曼在有生之年所画的最后一片叶子。 这两者在本质上是不同的,前者代表一种真实自然的生命形态,而后者则是一种虚构的艺术表征。 由这种不同而引发的心理效应是不一样的,真实的常春藤叶子作为一种自然的生命个体给人的感觉是:这是一片绿叶,它在经历一个由深绿到枯黄的渐变过程之后必然要走向生命的尾声,最后归于尘土。 而出现在画面上的常春藤叶子首先便从生理上消除了人的心理戒备,即这只是一片画在纸上的叶子没有生命的盛衰,从而使其直接进入审美感受的层面:这片叶子代表着和平、希望以及蓬勃的生命力。 显然,两者在某种程度上存在着不可调和的矛盾,但任何矛盾都是一个对立统一体,两种性质不同的叶子除了上述的差异之外还存在共通之处:即它们外在形体的相似性,而作者的构思也正是从这方面入手而展开的。 故事的主人公琼珊是一个被医生诊断为“只有一成希望”的肺炎患者,身体非常虚弱,随时都有可能与尘世断绝关系,用“命若游丝”来形容应该是不为过的。 而常春藤上的最后一片叶子此时的情形与她相差无几:在暴风雪的打击下,慢慢枯萎,随时都有脱离母体而归入尘土的危险。 于是作者很高明地将琼珊设计为一个女艺术家,女性的细腻脆弱和艺术家的敏感使她很容易在情感上同冬季里常春藤上的最后一片叶子发生共鸣即一种惺惺相惜的感觉。 这样,当她躺在病床上对苏艾伤感地说:“叶子。常春藤上的叶子。等最后一片掉落下来,我也该去了。”这句话时我们就一点也感觉不到有做作的成分在里面。在她看来这片叶子是自己与尘世和友情的唯一联系,它的命运将是自己命运的翻版。 这是一个生命垂危的病人面对冬季里窗外唯一一片绿叶时的真实心理。在这种情况下叶子的去留成了维系琼珊生命的一个关键因素,而这也将影响到小说整体的发展脉络。 从这个意义上说最后一片叶子便有了病理学上的药用价值,在美学的角度上说则是一种实用价值的凸显。 但从生物学的角度来看,在寒风中无可奈何的飘零将是这最后一片叶子的必然选择,因为这是生命的自然规律所决定的。 如果照这样的思路写下去,琼珊将在最后一片叶子落掉之后很凄然地死去,除了一种瞬时的感伤之外,免不了又要落入俗套。 但是欧·亨利没有这样做,他打破了常规:让这片叶子永远地留了下来。而他所采取的手段则是瞒天过海:让人画了一片足以乱真的常春藤叶来代替那片最后的落叶。 如果随便让一个艺术家来画,比如说琼珊旁边的苏艾,小说的动人程度就会减轻,因为两个人的心理距离拉得还不够大。 而欧·亨利却选择了一生都在叫嚷着“要画一幅杰作,可是始终没有动手”的落魄的老艺术家贝尔曼,他与琼珊的关系不太密切但两人却处于同一个情感结构中,因为文中提到他“认为自己是保护楼上两个青年艺术家的看家恶狗”,这样两个人的心理距离便拉得足够大了,这样似乎还不够,作者又让他在完成他一生中最后的也是唯一的一幅杰作之后便撒手人寰。 角色的特殊性和行动元功能的限定性打破了小说正常的叙事序列,存在着质的区别的最后两片叶子由于其实用价值的一致性和形体的相似性而取得了统一,由它们所形成的矛盾统一体在琼珊的错位认知的导引下,形成了一种结构上的开放性,这样矛盾便出来了,生动性也随之增加不少。 总结: 通过以上的分析我们可以看到《最后一片叶子》是按照女主人公琼珊对最后一片叶子的错位认知展开叙述的,通过最后一片叶子所营造的极端化情景,来剖析人性中最隐蔽的一面,进而思考与生命相关的一系列问题,其中间以小人物在困苦的环境中相互关爱的温情氛围。 参考文献: [1]王永年.欧·亨利短篇小说选[M].北京:人民文学出版社,2003. [2]孙绍振.审美形象的创造:文学创作论[M].福州:海峡文艺出版社,2000. [3]孙绍振.审美结构与情感逻辑[M].武汉:华中师范大学出版社,2000. [4]陶东风.从超迈到随俗:庄子与中国美学[M].北京:首都师范大学出版社,1995. [5]华莱士·马丁.当代叙事学[M].北京:北京大学出版社,2005.