在阅读此文之前,辛苦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

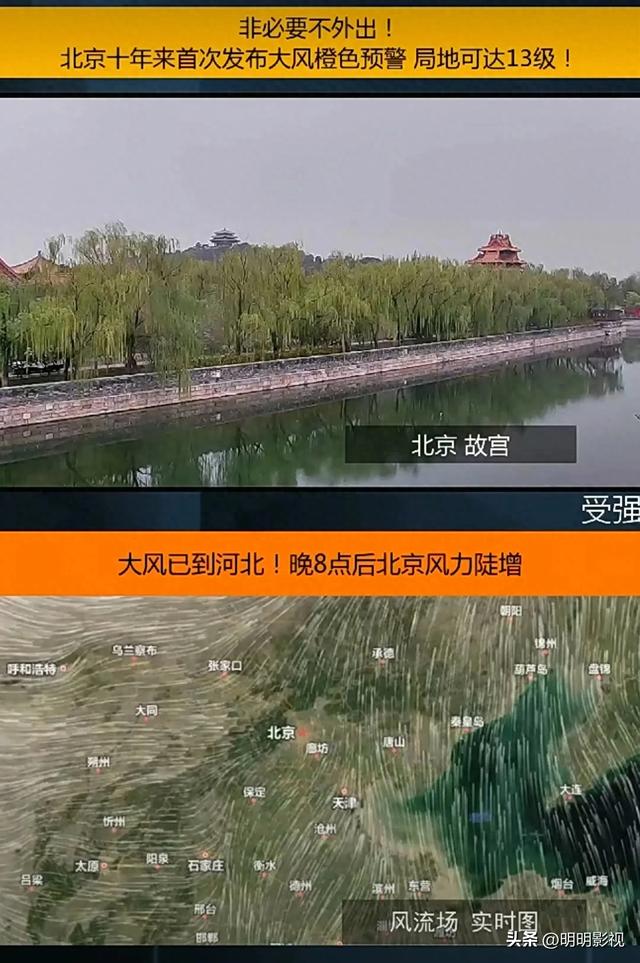

一、冷暖气团“生死对峙”,气压差引爆“风力核弹”

这场席卷北方的极端大风,本质上是冷暖空气的史诗级交锋。冷空气南下前,华北地区气温异常飙升至28℃,而冷锋后部气温骤降至-5℃,形成30℃的温差“断崖”。两者交汇处,气压差达20百帕,如同一座高耸的“气压山崖”,迫使气流以83公里/小时的速度倾泻而下。气象学家马学款指出,这种强气压梯度在春季虽不罕见,但叠加蒙古国生成的罕见强冷涡系统后,高空急流风速突破70米/秒,能量下传使地面风力增幅达40%,堪称气象界的“能量放大器”。

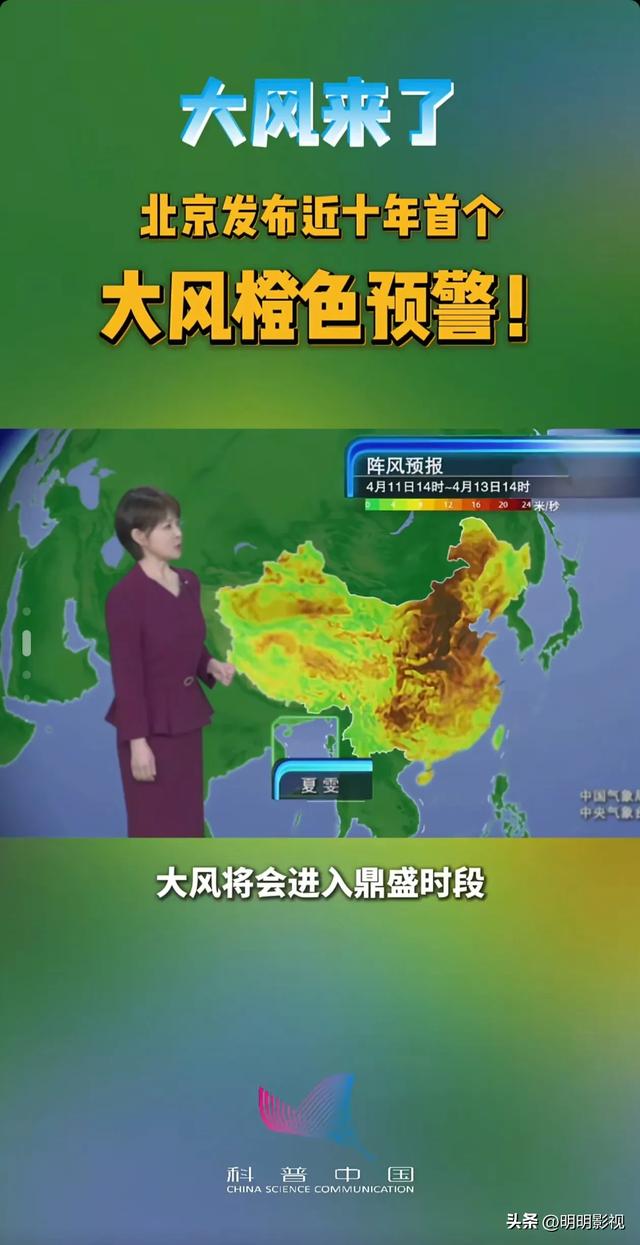

天气预报

二、风力强度争议:历史极值的临界点

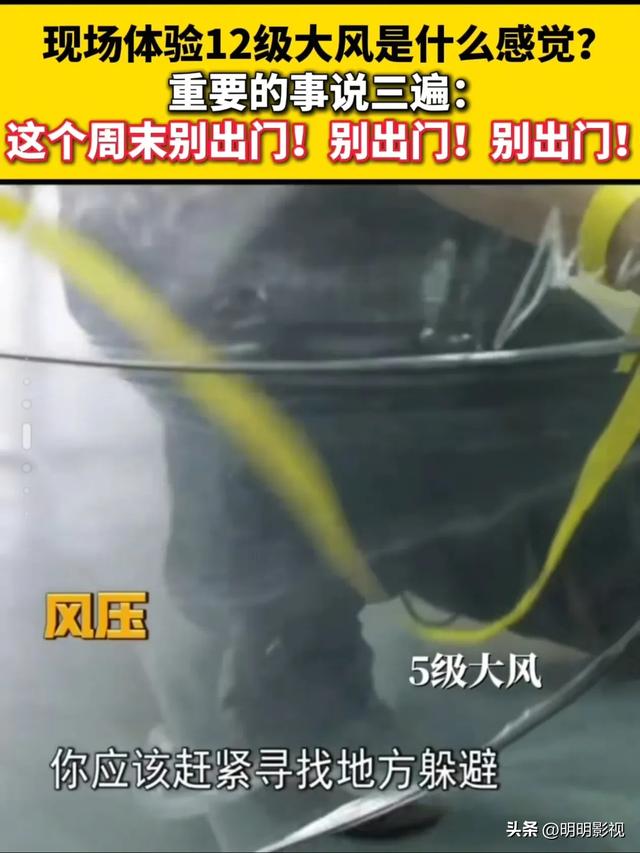

官方预测与民间传闻的“12级大风”之争,本质是气象学尺度与公众感知的错位:

- 官方数据:北京平原地区预计阵风8-9级,接近1951年有记录以来4月极值(普遍9-10级);

- 局部极端:延庆、昌平等山区因“狭管效应”,实测阵风可达13级,相当于每秒37米的破坏力,可吹断直径30厘米树木;

- 海洋威胁:渤海、黄海阵风达11级,货轮被迫停航,印证风力强度已超越常规春季水平。

这场大风的特殊性在于持续时间长达48小时,远超2015年同期18小时的纪录,形成持续性冲击而非瞬时爆发。

来自天气预报

三、城市与自然的“共振效应”:被高楼扭曲的风暴

人类活动正悄然改写风灾模式。北京近十年高楼数量激增240%,密集建筑群形成“街道峡谷效应”,使局部阵风增强25%。4月11日门头沟某高楼群实测14级阵风,掀翻整排电动车,揭示现代城市在极端天气中的脆弱性。而太行山、燕山的V型谷地,天然“狭管”使风速较平原增强60%,成为风力突破历史极值的关键推手。

来自新闻报道

四、社会系统的链式危机:从交通瘫痪到生态警报

- 交通命脉断裂:首都机场单日取消48架次航班,京藏高速30车追尾事故印证“铁皮穿窗”的致命风险;

- 农业经济重创:陕西苹果花期遭遇9级阵风,授粉率暴跌45%,预估损失超12亿元;

- 生态健康威胁:内蒙古草原火险等级升至红色,北京沙尘相关呼吸道疾病患者激增3倍。

来自新闻报道

五、气候危机的血色启示:当13级风叩击文明之门

这场大风绝非孤立事件。北极海冰面积缩减12%导致极涡失稳,冷空气南下频率倍增;全球变暖使大气能量循环加剧,极端天气概率陡增。联合国IPCC报告警示:每0.5℃升温都将使极端天气发生概率提升数倍。当我们在减排目标上讨价还价时,自然已用撕裂苍穹的怒吼发出终极通牒。

敬畏与共生的生存哲学

周末的狂风不仅是气象现象,更是文明与自然的对话窗口。从加固阳台花盆到调整城市规划,从个人防护到全球气候治理,每个层面都需要建立“韧性思维”。正如气象学家马学款所言:“防灾的最高境界,是将敬畏刻进日常。”当13级阵风掠过城市天际线,我们终将懂得:对抗天灾的终极防线,永远始于对地球律动的深刻理解与谦卑共处。