——刘克银绘画艺术传奇(上)

廖云 撰文

刘克银

“只是因为在人群中多看了你一眼,再也没能忘掉你容颜……从此我开始孤单思念”,每当听到王菲唱的《传奇》这首歌,我就会情不自禁想起刘克银老师。

忘不掉的不只是他的容颜,还有他的传奇人生。思念的不是王菲吟唱的缠绵爱情,而是刘克银描绘的缱绻乡愁。

刘克银是谁?

在中国美术家协会水彩画艺委会主任黄铁山眼里:“他是一位中国水彩画坛独树一帜的画家”。

在中国著名美术评论家翟墨笔下:“他创造了一种既不是水粉画,又不是水墨画,又不是油画的别具个性的独特画种”。

在我的心中,他是一个传奇:小学毕业,辍学打工,自学绘画,草根出生,无门无派,却取得了令人仰慕的非凡艺术成就。

他什么名头也没有的时候,就在中国美术馆成功举办个人水彩画展,赢得美术界众多名师大家、著名美术评论家的高度评价。他的作品被人民美术出版社等多家出版社,以及《美术界》《美术报》等众多美术期刊专题介绍100余篇。

他从未踏入过任何学府,其作品却被文学界认为是充满文学性的“诗意画”,被《诗刊》《中国作家》等上百家刊物不断刊载,在《人民日报》《光明日报》等众多报刊发表4000余幅作品。仅在《人民日报》发表作品就有40多幅,创造了其他画家难以超越的纪录。

他创作的“人与自然”组画入选“中国昆明世界园艺博览会”贵宾厅,是该厅唯一陈列的四幅美术作品。他的水彩作品《背走了太阳》,被收入《中国百年水彩典藏》并被中国美术馆收藏。他的作品被美国、德国、法国、意大利、瑞典、荷兰、日本、台湾、香港等国内外友人及文化机构收藏,多幅作品被机构良价拍卖。

一

我与刘克银相识于2006年。那年金秋,我和他应邀参加四川省建筑职业学院美术作品展开幕式。当时,他已经是在众多刊物发表1800余幅作品,在中国美术馆举办个人画展的著名画家。

当我第一眼看到仰慕已久的刘克银时,心中暗暗吃惊:他的作品,色彩绚丽,充满激情,洋溢着诗情画意,流淌着优美旋律,闪耀着旺盛青春活力。可是,他的面容,却显出超过年龄的苍老,满头灰发,满腮胡须,额头爬满皱纹,脸上写满生活折磨与人生沧桑,宛如一个普通的川西乡民。

仔细看时,才发现他沧桑容颜里的与众不同:双眸慈祥,目光温和,嘴角紧闭,藏着孤高,神色从容,但显露英气,沉默寡言,却隐藏锋芒。仅此一面,他的容颜便在我心中留下深刻印象。

刘克银是名家大师,我只是一个小他18岁的业余爱好晚辈。当主持人李辉院长介绍嘉宾,请刘克银和我为开幕式剪彩时,我惴惴不安,踌躇不前。刘克银伸手拉住我往台上走,低声对我说:我看过你的画,很不错!顿时让我的忐忑消失。从此,我与他相识,成为忘年之交。

交往十多年,他从不说自己的家庭和身世。网上介绍他艺术成就的资料很多,但找不到他的人生经历线索。他的身世之谜,几乎无人知晓。

2024年初冬的一天,他突然从琼海给我打电话诉说身世。也许在心中压抑太久,他的叙述,象决堤的洪流,他的情绪,伤感而激动,他的语调,低沉而悲怆。随着他的诉说,我知道了他的身世,也走进了他的内心世界。

1939年,刘克银出生在四川营山县小桥乡。刘家祖藉湖北省麻城县孝感乡,清康熙年间移民入川。入川后三百多年,在营山的刘氏一族,到刘克银爷爷刘运辛少年时,家境仍然寒微,只有薄田20余亩,弟兄六人以务农为本,劳苦终年,仅可维持二十余口家人生计。

刘克银的曾祖母吕氏,出生塾师人家,粗通文字,很有见识,懂得读书入仕之道,便与长子刘运辛举全家之力,支持聪明过人的次子刘运开读书谋求出政,光宗耀祖。

刘运开勤奋好学,果然争气。光绪末年乡试,以优异成绩举秀才,誉为刘家千里驹。新学兴起,他赴成都读法政学堂,与读陆军学堂的乡人邓锡侯相识。邓当年生活困窘,刘运开解衣推食相助,结下患难之交。邓锡侯任四川省省长后,任命刘运开为财政厅长兼造币厂厂长、警察厅长等职。刘湘主政四川后,经张澜推荐,刘运开又出任四川省第十一行政区督察专员兼保安司令。1939年,刘运开养病告老还乡,出任营山县首届县参议会议长,又受邓锡侯委托,创办“晋德中学校”,出任副董事长(邓任董事长)。刘家因此成为营山小桥乡的名门望族。

刘运辛有6个儿子,刘克银的父亲刘四端排行老四。四端自幼聪慧好学,1930年就读县立营山中学时,参加足球运动不幸腿骨折断,因治疗延误时日终成残疾,行路微有倾跛。他受伤后,跟从县内名医杨恩甫和岳父许文正学中医,颇得师教,诊脉看病,著手成春。因家庭经济情况好,他经营的酢坊生意兴隆,未以行医为业。但他为人忠厚通达,对贫困求医者送医送药,在镇上人望甚好,上世纪四十年代被选为县国民政府参议员。

父亲是县参议员,母亲出身中医世家,非常重视对子女的教育。刘克银6岁时,就被送到乡上有名的私塾读书。在5年多的私塾学习中,刘克银受益匪浅。

他说:“私塾教《三字经》《百家姓》《千字文》《千家诗》《增广贤文》和四书五经,还有临帖写字。先生很有学问,要求也很严,每天要我们写四五张大草纸的毛笔字,只要没有被他画圈的字,每少画一个圈,就用戒尺打一次手掌心。背读诗文时,只要背不出来或背错了,就要脱掉裤子,趴在板凳上打屁股。是真打,打得真痛!因为怕打,只好专心读书,认真写字。这几年,我读书识理,学了不少知识”。

刘克银对大巴山故乡的童年生活,留下难以忘怀的记忆。他回忆:“小桥虽是僻乡小镇,但小桥流水人家,绝无古道西风的苍凉。春天,满眼青山绿水。盛夏,山里凉风习习。深秋,霜染秋叶如火如血。隆冬,银装素裹玩雪游戏。腊月里杀年猪,家家户户贴对联,从民间艺人那里买财神爷。除夕,各家都挂出五颜六色的灯笼,整个黯淡的夜空都辉煌了起来,耍龙灯放烟花,狂欢直至午夜三更。大年初一,街上人挤得水泄不通,耍狮子、踩高跷、送财神、唱坝坝戏。我喜欢光顾的是张面人的武松打虎,吹糖人王大娘的耗子偷油、二龙戏珠,还有那卖纸扎风车的张幺姑,那些插在草靶上红红绿绿的风车,被春风吹得转个不停,又一个春天到来了。这春夏秋冬周而复始地衍展着刻骨铭心的人生体味,是我艺术创作的原基。”

1949年12月,营山县解放。刘克银的父亲,因为是旧政府参议员入狱受审,母亲也被“集中学习”,交待家产“退押还租”。刘家的酢坊和家宅都被没收,刚满10岁的刘克银,带着年幼的弟妹,住在一间破屋里,靠族人周济度日。

刘克银回忆在簸箕里度过的寒冬之夜:“老家的大院子搬进了几家贫农,我们被赶出了家。没有住处,我和弟弟妹妹就在簸箕里睡觉。我把他俩放在一个大簸箕里,用厚棉被捂住,他们很快入睡了。可是我怎么也睡不着,就裹着被子望着天上冥思苦想。那天晚上,起初没有月亮,我在漆黑的夜里,为不知今后怎样生活愁苦得哭。夜深时出现了月亮,时而又圆又亮,时而只剩下半轮或月牙,时而被云层遮住。望着月亮,我就想起母亲讲的嫦娥奔月,想起苏轼的《阳关曲.中秋月》,想起《千家诗》里吟月诗句,就忘了寒冷,忘了愁苦,最后在月光里慢慢入睡。这个月夜,我记忆特别深刻。从此,我喜欢在夜晚看月亮,也喜欢画月亮”。

解放后,私塾关闭,在乡小学校长的好心帮助下,刘克银念完了小学。小学毕业后,由于家庭出身和父亲问题,刘克银不能上学读初中,被乡里要求下乡务农。家人把刘克银的年龄隐瞒了3岁,说他出生于1942年,年纪太小不满9岁,下乡干不了活,恳求把他留在乡上。他因此没有被强制下乡,但从此便辍学谋生,打零工维持生活。

1950年,全国平均每60人只有一个小学毕业生。在地处川北的僻乡,读了5年私塾又在小学毕业的刘克银,算得上是乡里百里挑一的“秀才“。乡干部看他的字写得好,便安排他在乡里写标语,既是“政治改造”,也算“宽大处理”。

小桥乡是丘陵山区,不到12岁的刘克银,每天要挑大半桶石灰水,走小路,过沟坎,上陡坡,走乡串户,写政治标语。山路崎岖,空手走都累,挑着水桶更难走。有一次,他一不留神摔下陡坡,连人带桶滚下两道堡坎,差点丧命。

写了一年多的标语,刘克银吃了不少苦,也看了不少风景。

他回忆说:“小桥乡景色很美。每当我累了,我就坐或躺在山坡上看风景,眼睛看得舒服,心里觉得安逸。我认为大自然最公平,不会歧视人。别人能吹到的风,我也吹得到;别人能看到的风景,我也看得到。我在山上,吹的风比当官的还凉快,看的景比当官的还漂亮。因此,我对大自然产生了特别的亲切感。我常常想,要是我能把这些风景画出来就好了!”

苦难的日子,没有使刘克银丧失生活信心,反而萌生了向往美好的画家梦。白天,他用树枝、石片在地上画“好看的东西”。晚上,他在心里画白天看到的风景。因为有私塾临帖基础,他在地上画得有模有样得心应手。因为在心里反复追摹看过的风景,他把景物形色记得特别深刻。他没有在纸上留下图画,却在心里留下无数作品。

之后,刘克银到乡下一个民办小学代课,教语文美术。两年后,民办学校停办。乡上有一个很大的牛市,周边两百多里的商人都到此做贩牛生意,外地人买牛后,要雇人赶到南充。失去小学代课工作后,他就帮牛贩打工,干了一年多赶牛的苦活。

他回忆:“小桥到南充200里路,要走两天两夜。我手里牵着牛,肩背两个大袋子,一袋牛饲料,主要是胡豆,一袋牛草鞋,是用谷草编的护牛蹄兜子,随时要给牛换。雇主每天就给我们一点干饼子充饥,白天走得精疲力尽,夜里还得给牛喂食保膘。一路上吃不好睡不好,赶一趟牛往返400里,就象生一场大病。但是,为了养弟弟妹妹,为了生活,我只有咬牙硬撑着。”赶牛挣钱的艰辛,让他刻骨铭心。牛与赶牛人,也成为他以后绘画的常选题材。

刘克银的父亲入狱后,经常有求医者到乡政府请愿,要求释放刘四端。狱中审查了解,刘四端是民选参议员,没有罪恶劣行,没有民愤民怨,而且秉性耿介,能仗义直言,能代民请命,甚至曾为乡民利益,不畏权势,公开与视察乡里的县长代表争执,绝不相让。于是,刘四端被送回乡里“集中学习”,允许在家行医,但不能外出。父亲回到乡里,母亲也恢复了自由,能照顾弟弟妹妹,但对刘克银的未来前途十分担忧。

刘克银曾目睹姑妈顶撞南下干部,被持枪民兵开枪打死,也曾亲眼看到母亲被审讯人持刀背砍伤腰椎。因此,他年龄虽然不大,也被乡里列入“管制对象”,以防他“阶级报复”。尽管万般不舍,不忍分离,父母仍然劝他离开家乡另谋生路。

父亲的一位堂兄,刘克银称五叔,解放前秘密参加共产党,解放后任北川县银行行长。五叔很喜欢刘克银聪明有文化,懂事又勤快,于是在北川公安局为他办了准迁证。但乡里不同意,经过一年多的周折,好心的办事人员悄悄为刘克银办了准迁手续。在乡长外出开会时,刘克银背着一大袋书,以“还书”为名,逃出了小桥乡,离开了营山县,辗转到了北川。

刘克银背井离乡后,父亲的处境逐渐得到改善。因为刘四端医术好,每次被“集中学习”不能回家时,就有众多贫困乡民聚集乡政府大门求医。乡里碍于群众要求,就放他回家几天给人治病。如此反复多次,最终刘四端恢复自由,以行医为业,求医者门庭若市,声誉益隆,民望很高,几年后被推选为县政协委员。历经磨难,终于获得政治新生,走出了“旧政府参议员”的阴影。

父母生活安定后,为刘克银添了一个小弟,取名“新生”。刘新生子承父业,从父学医,颇得真传,又经过成都中医大学进修,医术更精,成为县上名医,当选为县劳动模范和县人大代表。

多年以来,刘克银把不堪回首的往事,深深埋藏在心里。我问他的女儿刘娟,她说父亲从来不向她们说过去的事。刘克银解释:我不能让这些特殊历史时期的苦难,影响孩子们的思想和未来的生活。慈父之情得到回报:两个女儿从小在家庭的艺术氛围中耳濡目染,文学书法绘画都受到父亲的悉心教导,尤其是父亲勤谨刻苦的思想对她们影响颇深。大女儿从事公务员工作,加入了省水彩画艺委会,业余生活书画伴身。小女儿传承父业,从事艺术经营与推广。

他说:这么多年,我只给两个人讲过我的身世。除了你,还有人民日报社的伍立杨。他是我的知心朋友,我们有相似的家庭出身,有相同的思想,多年前,我们曾经聊了一个通宵,但约定保密,不与外人知道。

所以,在网上有关他的个人资料里,只能找到他自述的“青年时代家道中落,辍学谋生”和“运不逢时,少时因家境困顿,无缘入艺术院校之门”的只言片语。

但是,他的灵魂却没有因“家道中落”“家境困顿”“辍学谋生”羁绊迷茫,而是在绘画艺术与向往美好中追求人生,寻找心灵深处的安静与慰籍。

二

刘克银到北川,初衷是想求学读初中。但是,到北川后看到五叔母亲重病卧床,婶娘照顾婆婆与几个孩子十分辛苦,便打消了上学的念头,到县文化馆打工谋生。打工期间,他跟两位营山籍因家庭出身不好背井离乡到北川一中教书的杨方生和王金培老师学习了初中语文、历史和地理课程。他说:“两年的工读自学,胜过在校读三年初中,一是两位老师同情怜恤,掏心掏肺真教,二是我渴望读书,发愤苦读真学”。

两年后,刘克银到了江油中建部一局三公司工会当临时工,不久公司合并裁员,他又到了江油文化馆,都是从事宣传广告、语录标语牌、单位招牌等美术工作。

这一时期的绘画,用他的话说:“就是为了挣点填饱肚子的饭钱,谈不上艺术”。但是,这段时间,让他有了使用颜料绘画的条件,这曾经是他在小桥乡的梦想。

虽然没有经过艺术院校专业训练,但他在私塾苦读勤学的底子,刻苦钻研的自学,时刻不忘在心里追摹的自然景色,让他对山水花鸟的图形色彩感觉敏锐,设计的图案形象生动。他因此被地处川西平原的什邡市二轻局工艺美术公司招录,终于有了一份稳定的工作,结束了在川北漂泊的生活。

什邡秦朝置县,传说是大禹降生之地,大禹治水的足迹走过这片土地,修建都江堰闻名天下的李冰,也曾在此治水并仙逝墓葬此地,誉为“禹迹仙乡”。什邡还是佛教南禅八祖马道一的故里,汉代名将雍齿的受封之地,故什邡城又名雍城。

刘克银的故乡营山,与什邡相似。什邡是蜀中历史文化名城,营山也有“科第仕宦,甲于蜀都”之誉;什邡一江四河纵横,营山五大河流交错;两地都是山区、丘陵和平原兼有地貌。只是川西的什邡气候更宜人,山峰更雄秀,丘陵更葱郁,平原更秀丽。但是,刘克银魂牵梦绕的,还是小桥乡那片故土乡情。

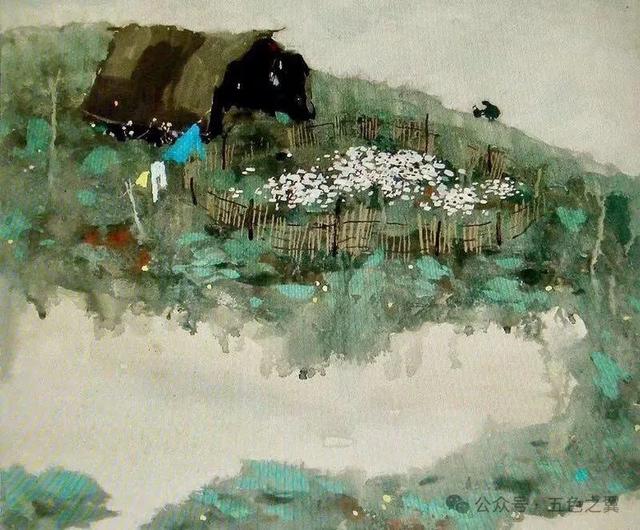

川西的秀丽景色,牵动着刘克银浓浓乡愁,也唤醒了少年时代的梦想。他回忆:“广袤的川西坝上那些竹篱茅舍、阡陌黄花、桥柳磨坊、池塘小溪、窝棚牛棚、家禽野鸟、菜畦瓜架、田埂草垛……还有那些淳朴、善良、默默劳作的父老乡亲、醇醪的乡情,无不牵动我的情思和依恋,甚至每一个细节都渗透于心灵的深处。”他也确立了自己的人生目标:“我要用画笔,把养育我的这块富庶的土地,及世世代代在这里辛勤耕耘、默默劳作的父老乡亲,告诉给更多更多的人们”。

从此,他投师自然,以书为友,工余时自学绘画,无论春夏秋冬,不管严寒酷暑,余暇时就外出写生,天亮即出日暮而归,在田边地角、溪沟梁埂,一坐就是一整天。潮湿的空气,凛冽的寒风,炽热的阳光,坚硬的冷饼干馍,夜半三更的苦思冥想,日积月累,积劳成疾,刘克银被诸病缠身,与痛苦相伴。但是,天道酬勤,短短几年之内,他画了数以千计的蜀乡写生。

他以大自然为师,把观察、体验和感悟自然,作为自己的艺术之道。他对自然界的观察,痴情到忘我。他能通宵不眠凝望月亮,看银河繁星,经常聚精会神、废寝忘食观察风景。他说:“我不光是看景,更是吞景,把看到的景色,用心咀嚼,形成我心中的世界。”因此,他不拿画稿,铺开纸一口气能画上百张不重样的风景。这样的功夫,让许多靠临摹和照片创作的画家,望尘莫及而汗颜。

他虚心学习求教,虽然无缘进美术院校,却与多位美院老师结缘。在江油,他得到毕业于重庆盘溪国立艺专、四川水彩画会创始人之一的著名画家廖其澄先生的生活关怀和艺术教诲。尔后,又认识了毕业于四川美院的成都著名画家李家正和厦门大学著名教授唐绍云(时任绵阳文工团美工),跟他们一起写生,学习他们构图用色方法技巧。

“文革”期间,四川美院著名教授魏传义与黄原、张声显、胡铭、黄小玲几位美院老师到什邡红白茶场开门办学,刘克银关停自办的美术社,到茶场跟着五位老师学习了三个月。他回忆:“魏教授是我国第一代优秀油画家,是前苏联著名油画家马克西莫夫1955一1957年在中央美术学院培训班的21名学员之一。其他几个老师也各有所长,比如黄原是川美中国画学科奠基人之一,张声显的色彩感觉与笔法简练精准,胡铭、黄小玲的素描、水粉等技法,都让我受益。我是带着多年绘画实践的问题学,目的性、针对性更强,所以学习效果更好。可以说,这三个月培训胜上三年学,受益匪浅”。

他不仅多方求师,还长年坚持自费订阅当时出版的几乎所有的文学、艺术类的报刊杂志。到外地出差大挎包里总是装满了各种画册书籍。只要听说哪里办画展就要想方设法去观摩学习。他像一个饥饿的孩子在一本本书籍中得到了极大的文学和艺术滋养,丰富拓展了他的艺术视野。

他在自学中融会贯通,街头巷尾民间艺人的糖画,小店里浓淡迷蒙的扎染服饰,家家户户色彩明快的年画,国画水墨写意的恣肆,木刻版画的率真,装饰画的夸张,西方油画的浓烈厚重,水彩画的灵动天趣,他都细心揣摩学习,融百家之长,把水粉、水彩、水墨、油画、版画甚至丙烯揉为一体,创造出既不是传统水彩画,又不是典型水墨画,也不是纯粹油画的别具个性的独特画种。

为了检验自学成效,他尝试向报刊投稿。他说:“我不知道自己的画法对不对、画得好不好,就用投稿检验。如果作品被用,说明我的路子走对了。如果没有被用,我就反思,继续摸索,继续努力。”

他先向《四川日报》投稿,没想到很快被发表,还收到10元稿费。他非常兴奋:一是自己的作品被认可,能让更多人分享蜀乡风景。二是自己的画有收入,还能补贴家用。

刘克银发表处女作是1980年,当年全国全民所有制单位职工月平均工资为66元,地处川西的县城非全民所有制职工,还达不到平均水平。但当时物价低,大白菜三分钱一斤,大米两毛钱一斤,猪肉0.77元一斤。当时的40元工资,相当于现在每月扣除五险一金后,到手的5000元收入,10元稿费就是1200多元。

在省报发表作品后,刘克银又向更多报刊杂志投稿,从本省到省外,从省级到国家级,他的绘画受到众多报刊编辑的青睐,从投稿转为约稿,稿酬也越来越高。他的作品刊发位置,也从原来的副刊配图,成为专版特稿。

他的画笔描绘出诗的意境,作品中流淌的色彩韵味,深深打动了《人民日报》《光明日报》及《新华文摘》《诗刊》等报刊的编辑们。他成了《人民日报》的用稿大户,《诗刊》最初用他的画点缀,尔后用他的画为诗配图,再到后来专为他的画配诗,诗画交融,成为《诗刊》的一道风景。

由于刘克银自学绘画,草根出身,无门无派,不是美院科班,也不是美协会员,不参加任何画展,也没举办个人画展,只是在报刊发表作品,加之作品都是小景小趣小画幅,常被一些“名人”“大家”不屑,把他称为“报刊画家”“草根画家”,排挤在“美术圈子”之外。

对此,他淡定而幽默:“绝大多数画展,定主题设门槛,分门派讲师承。我画的这些带鸡鸣犬吠之声,泥土稼禾之气的蜀乡风情画,与主题有点远。我不是什么美术家协会会员,没进过艺术院校的门,与门派不沾边。办个人作品展,我无权无势,也花不起钱,想都没想过。绘画之美,不在画幅大小,一台大型文艺晚会,美声、通俗、民歌各有一席之地,一个庞大管弦乐队,一支短小的竹笛也能奏出美妙的曲子。画幅虽小,画境却大,在有限的尺幅小景里,展现出无限的天地,有何不可?叫我‘报刊画家’‘草根画家’,我道谢便是。”

(未完待续)