阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|心飞扬

编辑|t

引言1929年,马仲英再次挥军北上,目标直指银川。可当他如暴风骤雨般攻入银川时,银川的百姓并没有感到丝毫的安宁,反而陷入了如梦魇般的噩梦。

在接下来的岁月里,马仲英的名字成为了血腥与暴力的代名词,他的军事征程让银川、永昌和民勤的历史添上了浓墨重彩的一笔。

而他所经历的一切,似乎只是西北割据战乱中的一个缩影——一场关于战略、权力与暴行的博弈。

银川攻防战——马仲英的雄心与失败

银川攻防战——马仲英的雄心与失败1929年,西北的战局风云变幻,马仲英再次挥军南下,目标明确——银川。银川,作为宁夏的政治和经济中心,历来都是争夺的焦点。

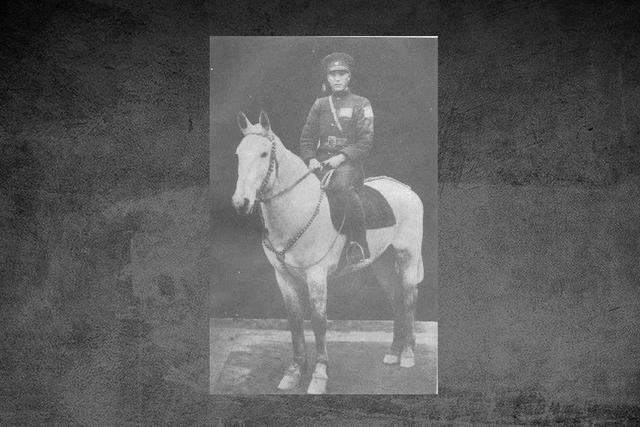

而马仲英,这位回族的军事领袖,带领着一支兵力庞大的部队,誓言要将银川纳入自己的掌控之中。

马仲英的背景颇为复杂。他出身名门,马步芳的亲戚,家族背景为其提供了坚实的军事支持。从小习文练武的他,十七岁便在父亲的影响下,开始涉足军旅生涯,渐渐积累了丰富的军事经验。

1929年初,马仲英已经在河湟一带积攒了相当的势力。为了进一步扩大自己的地盘,马仲英决定发动进攻,瞄准了当时国民政府的据点——银川。

银川作为宁夏的政治中心,象征着整个宁夏的控制权。马仲英此举无疑是想通过攻占银川,彻底将其纳入自己的统治范围。然而,事情并没有他预想的那样顺利。

初期的战斗,看似马仲英占尽上风。马仲英以“雷霆战法”出击,率领大军直扑银川,然而战况并没有如想象中的顺利。

银川的防守力量比预想的要强大得多,尤其是地方势力的联合防守,让马仲英的进攻多次陷入僵局。

门致中,作为宁夏的地方政府领导,迅速召集了民团和地方守军进行防守。地方势力在银川的坚固防线,与马仲英的部队陷入了对峙局面。

而最致命的一击,却是在马仲英的部队进攻过程中,内部指挥的不协调和战术上的失误,使得进攻的力度大大削弱。

进攻银川时,马仲英面临的不仅仅是对方的防守强度,还有自己军队内部的兵员短缺和指挥上的混乱。根据史料记载,马仲英虽然带了近万精兵,但大部分士兵对于战斗的热情并不高。

特别是在长期征战后,军队的士气开始下降。部分士兵因长期缺粮,体力消耗严重,这直接影响了马仲英的战斗效率。

战斗的激烈程度逐步上升,马仲英逐渐意识到,这一战不仅仅是为了一座城市的占领,而是关乎自己能否继续维持在西北的统治地位。

银川成为了他与国民政府、地方势力之间博弈的关键。然而,马仲英的进攻并未能突破银川的防线,导致了马仲英两度攻打银川却都未能成功,最终在银川周围的山区被迫停下了脚步。

为什么马仲英两次攻打银川,却都没能如愿以偿?原因很复杂。首先,马仲英的战略判断上存在失误。他过于依赖强攻,而忽视了局部的民心向背和当地势力的联合。

其次,外部的压力也未曾给他太多喘息的机会。吉鸿昌的军队虽然没有直接介入,但在甘肃的战斗中,马仲英不断遭遇来自外部的威胁。

与此同时,地方势力的联合防守也让他始料未及。银川的战斗并不是一场单纯的军事对抗,它牵涉到多个地方势力之间的博弈与对抗。

此时的马仲英,面临的并不仅仅是外部的敌人,更有内心的疑虑和军心的动摇。两次攻打银川的失败,让他深刻意识到,单凭武力已经无法完全掌控局面。

银川之战,实际上暴露了他军事战略的局限性,也让他的政治前景变得更加扑朔迷离。

永昌屠城——马仲英的暴行与残酷权力斗争马仲英攻打银川的失败,使得他决心调整策略,选择了更加残酷的方式——永昌屠城。这个历史上臭名昭著的事件,至今让人对马仲英的权力欲望感到不寒而栗。

永昌,位于甘肃省西部,是当时马仲英向西扩张的重要节点。经过银川的战斗后,马仲英决定将目标转向永昌,意图彻底摧毁任何能够威胁他控制的地方势力。

1929年正月二十五日,马仲英的军队抵达永昌,起初,他并没有立刻发动攻击。而是以同乡情谊,商讨借道经过,并要求当地供给粮草,打算采取一种相对平和的方式来控制这座城市。

然而,这一计划很快被打破。永昌民团团长杨介臣因不满马仲英的威胁,悄悄地在城内刺杀了马仲英的旅长马彦海。

此事激怒了马仲英,他决定展开彻底的报复。这一决定不仅仅是出于军事的需要,更是个人权力欲望的表现。

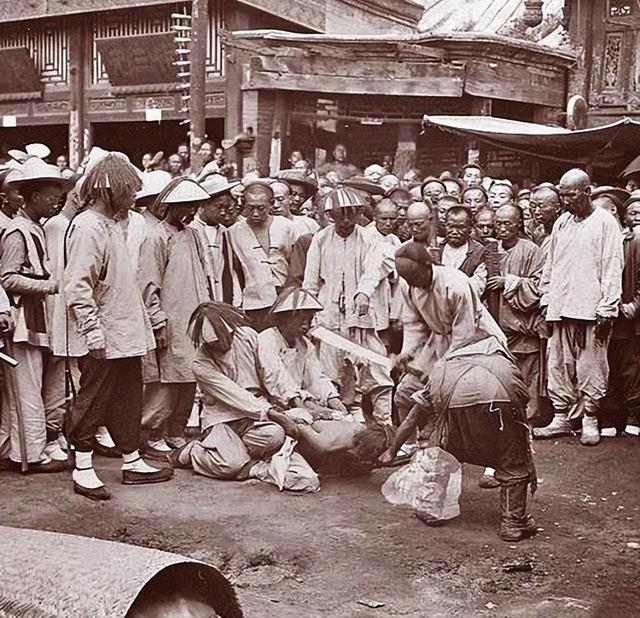

马仲英的反应迅速而致命,随即指挥部队攻城。短短半天时间,永昌城的防线被彻底摧毁。城内的民众在不知情的情况下陷入了恐怖之中,马仲英的士兵开始了疯狂的屠杀。

最终,2,299名男性被杀,城内的妇女大多成为寡妇。这一事件,被后人称为“永昌屠城”,成为马仲英一生中最为丑陋的暴行之一。

屠杀的背后,不仅仅是马仲英对于地方势力的不满,更是他为了自己权力的巩固,不惜一切代价的表现。

这场血腥的暴行,彻底改变了马仲英与当地百姓的关系。永昌的民众对于马仲英的恐惧与愤恨,深刻影响了他的后续行动。

屠杀过后,马仲英依旧没有完全稳定局面。尽管他暂时控制了永昌,但他并未获得当地民众的支持。

这场屠杀的后果远超他的预期,永昌不仅被毁灭,甚至连周边的地方势力也开始了反击。吉鸿昌的部队随即向甘肃发起了进攻,马仲英的地位岌岌可危。

撤退与失败——马仲英的最后挣扎

撤退与失败——马仲英的最后挣扎经过两次攻打银川的失败和永昌屠城的暴行,马仲英的局势逐渐变得不利。1929年春,面对来自外部的压力和内部的分歧,马仲英最终决定撤退。

撤退并不是一件容易的事情。马仲英的部队虽然在战斗中曾经取得过一些局部的胜利,但整体局势已经发生了变化。

由于缺乏粮草支持,且面临吉鸿昌部队的压力,马仲英的部队不得不迅速撤离民勤,进入宁夏。期间,马仲英经历了几次尝试渡河,但由于河水湍急,无法顺利过河,部队只能绕道继续前进。

马廷贤等地方势力的反叛、民众的敌视,以及吉鸿昌的追击,迫使他不得不采取更加谨慎的行动。最终,马仲英的部队未能像预期那样稳固占领宁夏,反而被迫撤回至石嘴山。

参考资料:

民国军人志,中国广播电视出版社,1992