今天给大家讲讲马兰峪的栅楼。

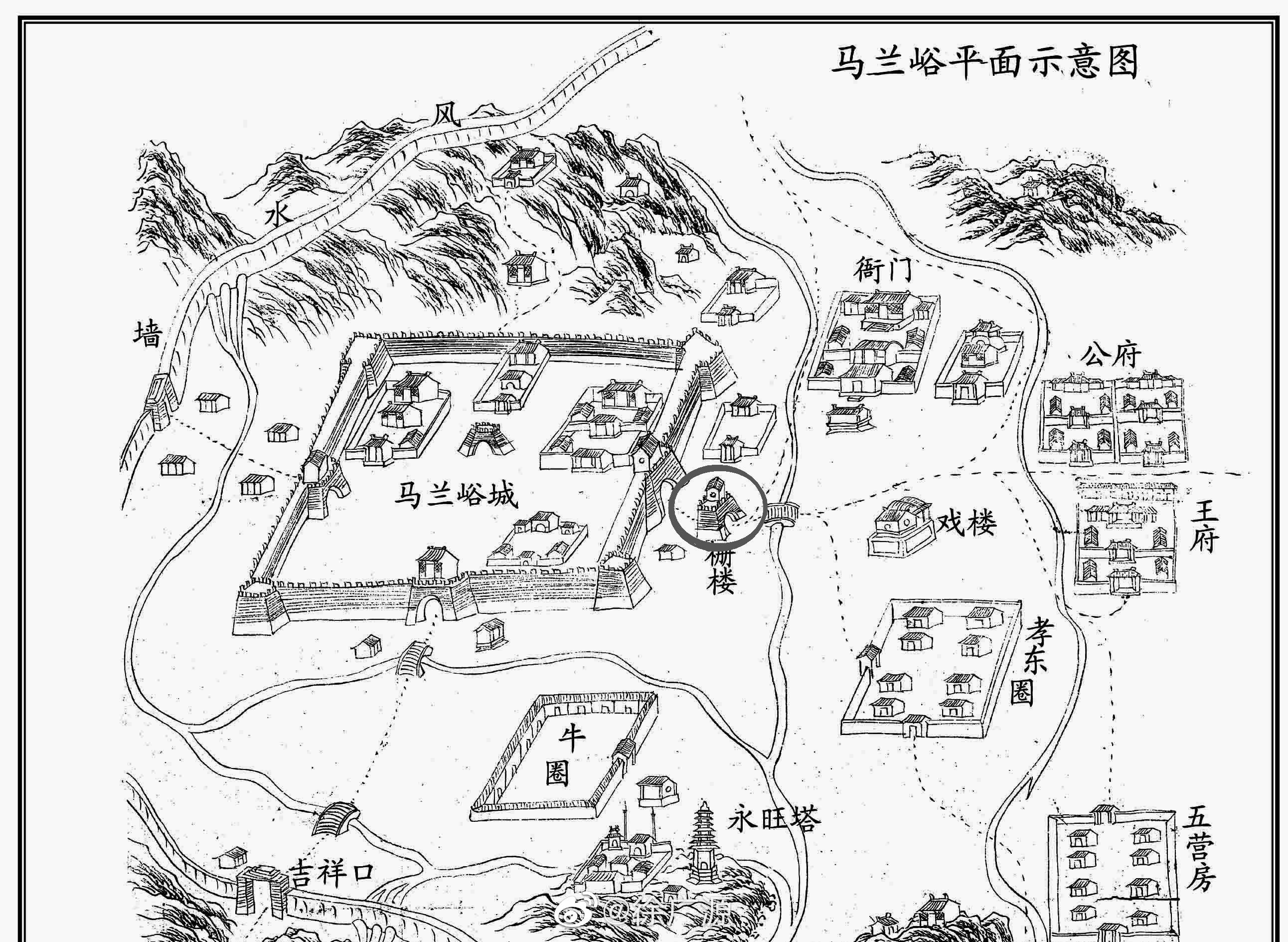

马兰峪城,在光绪年间编写的《昌瑞山万年统志》中记载就不知建于什么年代,起码不晚上明代。而栅楼比马兰峪城更为老旧,所以很可能建于明朝以前。。

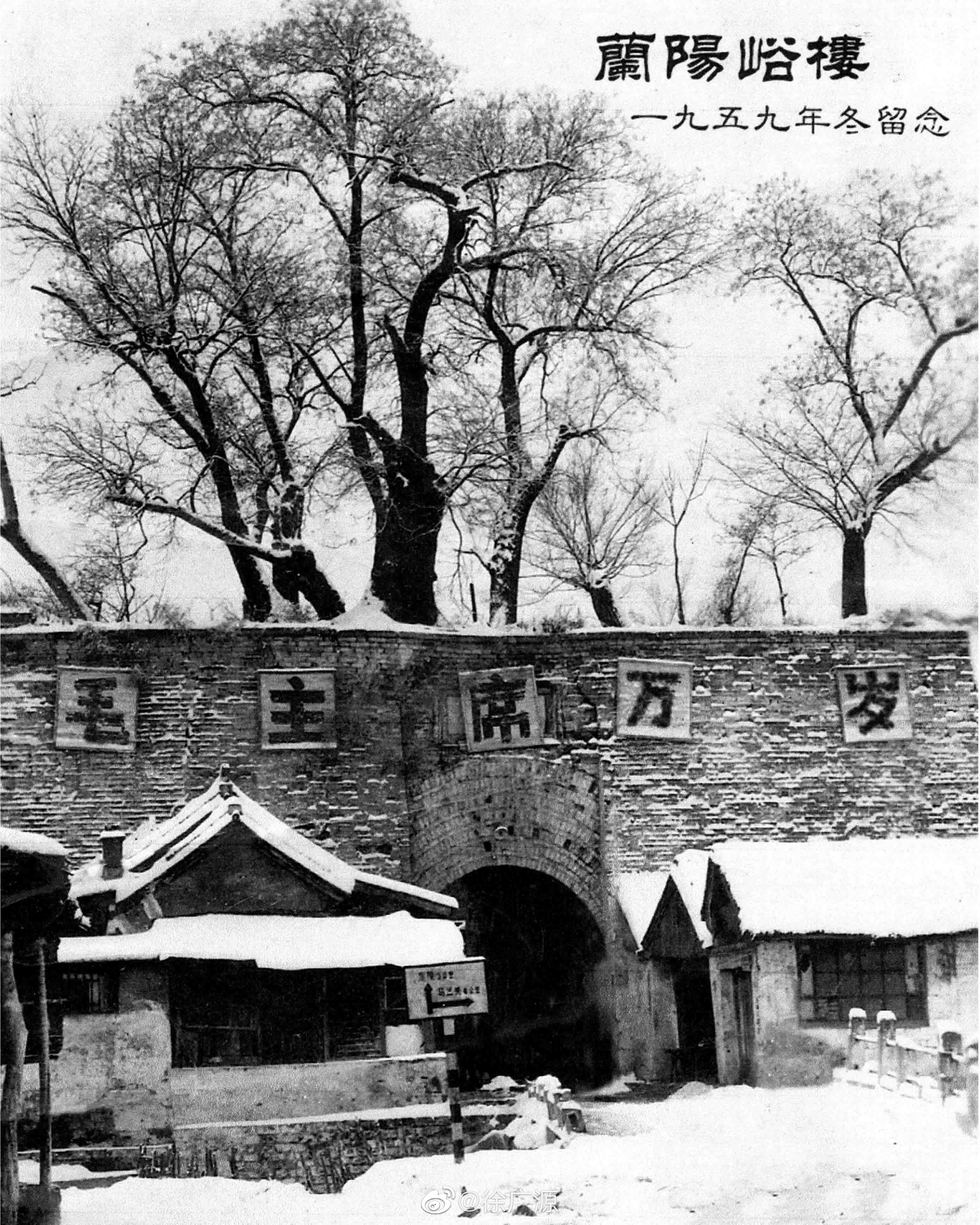

栅楼位于马兰峪东城楼以东约200米的地方,坐西朝东,在马兰峪东西方向的大街的正中,是交通要道和枢纽。

从我记事时,栅楼就没有了城楼,只剩下城台。城台南北两侧没有城墙,只是孤立的一座城楼,原来有没有城墙,说不清楚。

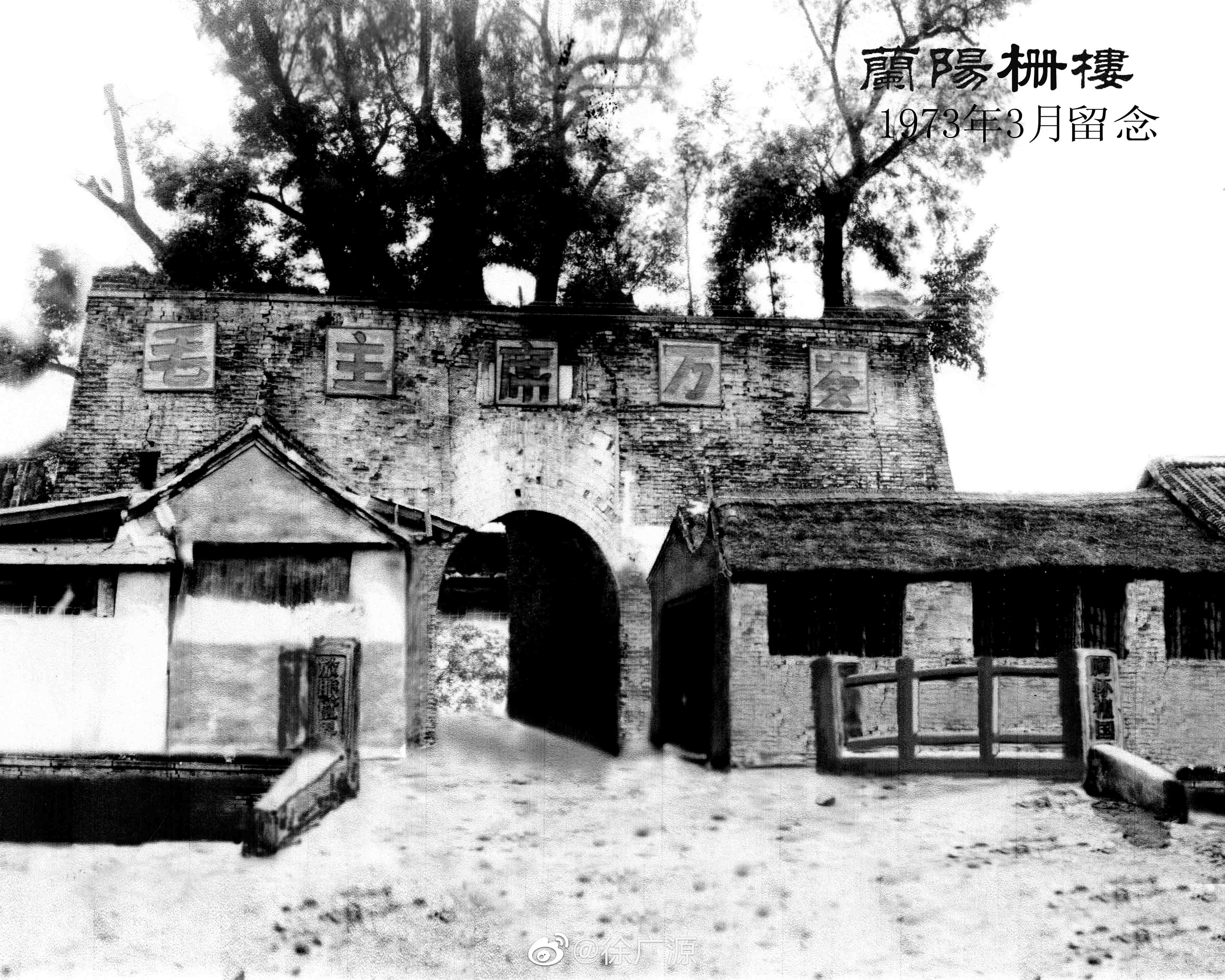

由于历史悠久,城楼毁掉,栅楼的城台上长了许多树,到我记事时,最粗的树的直径也有2米多粗,树洞里可以藏人。到了二十世纪七十年代,大小树共有11棵,比较粗大的树有8棵。枝叶繁茂,郁郁葱葱,加之长在高达十几米的城台之上,十分壮观,就像一个大花盆一样。又由于栅楼地处交通要道,车辆行人络绎不绝,从城门洞里穿过,所以誉为“花盆底下走大车”,被列为马兰峪“四大景”之一。

栅楼根下西侧路南在五六十年代是马兰峪的机关食堂,全马兰峪各机关单位的职工都到那里吃饭。那时绝大多数职工都没有手表,到吃饭钟点了,食堂的大师傅或管理员一人从南侧爬上栅楼,击打树杈上悬挂的一米左右长的铁轨,全镇都听得清清楚楚。老百姓更没钟表,栅楼上的敲击声也就成了马兰峪老百姓的时辰标志。当时机关食堂的大师傅有我村的秦士泽、付永山,二村的毕俊峰。当管理员的是裕大村的沈明祥,现在还健在。我跟他们都很熟。

栅楼在五十年代,每当马兰峪镇政政府、工商联等召开大会,都派人到栅楼上,用铁皮做的喇叭筒广播。马兰峪一旦发生火情,就在栅楼上用喇叭筒广播,告诉谁家失火了,赶快去救。

1968年我高中毕业回家(实际上1966年就毕业了,毕业后又在学校搞了近两年文化大革命)。我在大队任现金出纳、民兵专职指导员、团支部书记外,还任通讯报道组长。每5天就到栅楼上用铁喇叭筒广播两报一刊(人民日报、解放军报、红旗杂志)社论和毛主席最新指示等报刊上登的头版重要消息。每周在栅楼洞内南墙上贴出一期“专栏”,也是上述内容。

为了响应党中央“农业学大寨、工程学大庆、全国学习解放军”的号召,马兰峪公社党委书记宁玉福(后来此人调到东陵当文物保管所所长)让我和马长城(我初中同学、邻居、斜对门住)在栅楼东侧写“农业学大寨”标语(请看图3),提前搭好脚手板,用白灰水刷好墙。我们俩写了两天。

栅楼门洞很窄,两辆汽车都不同对开。严重地影响了交通,经常发生车祸。在这种情况下,马兰峪公社决定拆毁栅楼,时间在1975年11月初。为了不影响白天的交通,命令马兰峪镇的四个村的基干民兵轮流在夜间拆。先由马兰峪一村民兵开始。马兰峪四村民兵分别在11月9日、11日、13日拆。到11月底完全拆除。这些砖头都用到建马兰峪公社农机站、种子场了。

有些人说栅楼在某某年拆的、在某某年拆的,谁说的都不如我说得最准确,因为我从1963年就开始写日记,每天干什么都有记载。

后来,宁玉福退休后曾表示栅楼真不应该拆,很后悔。把栅楼当作街心公园很好,但当时生活非常困难,公社哪有钱付搬迁费呢?当时迫于实在没有办法。