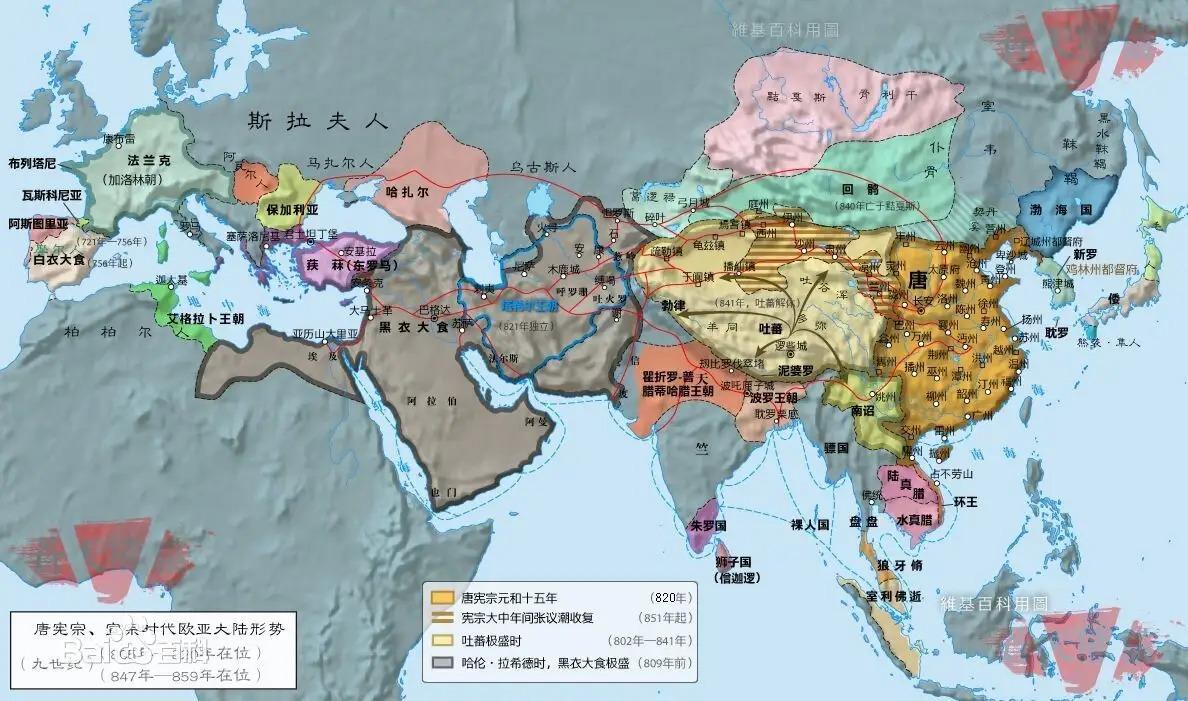

一直以为郑和是我国官方派遣下西洋进行文化和贸易交流的第一人,最近对杨良瑶的研究直接颠覆了这种认知。原来我国从唐朝开始,就有派遣外交使节走海路到访今天中东地区的事迹。 上世纪八十年代,在陕西咸阳泾阳县云阳镇的小户杨村,村名在耕地时意外发生了一块刻满文字的墓碑,此事迅速引起当地政府及考古学家的重视。经过考古学家的研究,发现此碑是一块“神道碑”,记录的是唐朝宦官杨良瑶的生平事迹,其中就包含他作为唐朝使节,航海下西洋的事迹。 黑衣大食国,位于现在的中东地区,与唐朝属于同一时代的国家。听名字可能会觉得是中东地区哪个不起眼的小国,实际上这是世界历史上赫赫有名的阿拉伯帝国第二王朝-阿拔斯王朝,只是我国古典史记称之为黑衣大食。黑衣大食国在向东方扩张的过程曾经与唐朝名将高仙芝带领的中亚联军发生过遭遇战,这一战唐军大败,黑衣大食占领了不少中亚的领土。 后来唐朝受到安史之乱的影响,势力从中亚地区收缩,再加上吐蕃的崛起,唐朝与黑衣大食断绝了直接的联系。频繁的内乱造成唐朝国力衰退严重,西边的吐蕃却处于国力快速上升的时期,不断侵扰唐朝的势力范围。为了应对吐蕃的威胁,唐朝君臣构想了一个四面夹击吐蕃的战略大包围计划。 唐朝北面的回纥一向与唐朝交好,与吐蕃关系比较差,一听与唐朝联手夹击回纥,一口就答应下来。吐蕃南面的南诏国虽然臣服于吐蕃,但是一直对吐蕃沉重的徭役不满,一直想要重归唐朝。如果能够再联合吐蕃西面的黑衣大食国,那么四面包夹吐蕃的战略就完成了,唐朝自身受到的压力就会小很多。 怎么去黑衣大食国是个问题?路上的丝绸之路已经被吐蕃隔绝,使团随时面临被吐蕃军队围捕的风险。于是,皇帝派出自己的近身宦官杨良瑶从广州出发,从海路寻找大食国并建立外交联系。根据历史文献推测,杨良瑶这一次的出使成功完成了使命,吐蕃把大量的军队调往西边,在现在的印度地区与大食激烈争斗,唐朝的西部边境压力大大缓解。 杨良瑶下西洋的时间比郑和早了整整620年,把我国探索全球航行的历史起点从明朝直接拉回到唐朝,为全球紧密的文化和贸易联系做出了突出的贡献。我们在纪念郑和的同时,也不应忘记这位被历史尘封许的伟大航海家-杨良瑶。