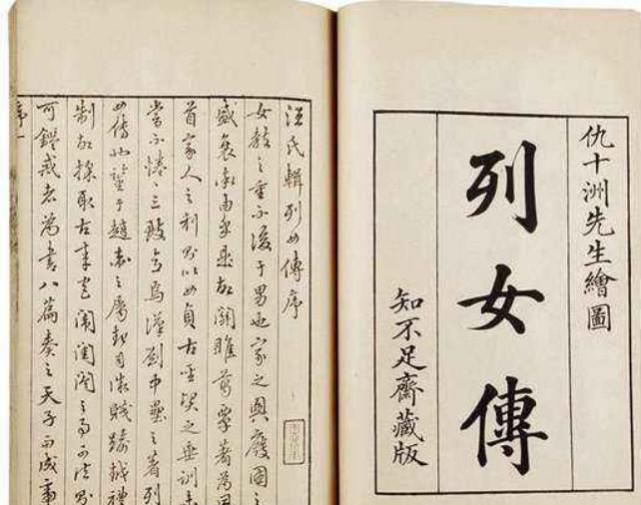

贞女、贞妇、节妇和烈女是是阶级社会对女性贞洁的说法,区别是什么? 贞女指的是没有出嫁前的女子,后来这一称呼用作对未出嫁而能坚守贞洁的女子通称。 《战国策·秦策五》中引用姚贾的话说:“贞女工巧,天下愿以为妃。” 秦以后,套在女性身上的枷锁又紧了一圈,人们开始泛称有节操的妇女为贞女,从一而终是最看重的一点。 “忠臣不事二君,贞女不更二夫”这句话不断地被后世鼓吹礼教的人们转述、引用。 贞女开始成为封建祭坛上的牺牲品。 贞妇指从一而终,丈夫死了却不改嫁的女子。 《礼记·丧服四制》中说:“礼以治之,义以正之,孝子、弟弟、贞妇,皆可得而察焉。” 史籍中更是可以看到很多关于贞妇的记载或者叙述贞妇的事迹,里面明确阐述对贞妇的要求,无外乎苦志守节等内容。 节妇,与贞妇的含义大致相同,也指丈夫死了以后而不改嫁的女子。 明太祖朱元璋建国后,倡导女子坚守贞节,他在洪武元年(1368年)颁布了关于女子守节的诏令。 其中指出:“令民间寡妇三十以前夫亡守节,五十以后不改节者,旌表门闾,免除本家赋役。” 所以,把年纪在三十岁以前丈夫死亡而不改嫁,守节至五十岁以上者称为节妇已成通例,这已经不是妇人自身的事,关系本家赋税杂役。 烈女,或称烈妇,原来意思是指重义轻生的女子。 《史记·刺客列传》讲述了聂政刺杀朝相侠累的故事,同时说道:“非独(聂)政能也,乃其姊亦烈女也。” 按书中所述,聂政的姐姐舍身取义,所以被人们称为“烈女”。 到了后来,烈女的含义逐渐固定为对舍弃性命、拼死保全贞洁的女子的称呼。 《大清会典》中有专门的条款旌表烈女、烈妇,其中对“拒辱致死”者的表彰即属此类。 清《休宁县志》记载,当时全县有“节烈妇女”2200多人。 上海元清明地方志的《烈女》卷记载,该地区有节妇7215人,贞女96人,烈女、烈妇666人,这些数字只是上海籍的贞洁烈女,不包括迁居本地的客籍者。 各种史籍所记载贞洁妇女人数、情节令人瞠目。 贞节屠刀所致,礼教杀人无数。 追思历史,不禁让人产生无尽悲凉。