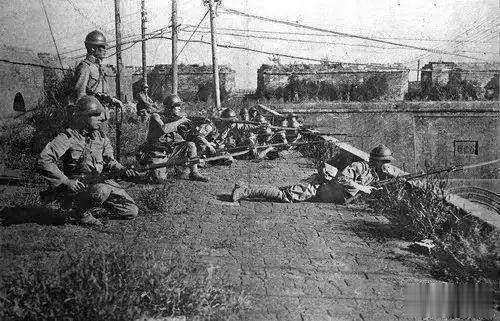

“把赵尚志的头给我装进玻璃箱里,放到车顶上好好宣传宣传,让那些不识好歹,胆敢拒绝日本天皇劝降的中国人,好好掂量掂量下场!” 呼哧咿呀的卡车缓缓启动,车上的两名日本士兵各自一手托扶着冰冷的玻璃箱。 左侧的日本兵面无表情地盯着面前骇人的头颅,神色麻木地似乎早已见怪不怪。 另一侧的士兵甚至低头饶有趣味地打量着箱身,沿路驶过的卡车令人侧目,而卡车上的他们各自朝着路过的行人目露狠厉地耀武扬威,好似如此这般宣传着日军在这片战场上的“丰功伟绩”。 如果说一代英魂的归属是历史的洪流,那么一代英魂的躯体又该在哪里安放呢?英烈牺牲在34岁壮年的赵尚志将军,却在那冰冷的松花江里沉寂,在长春古寺的尘土里埋没整整62年。 “想当初,咱们上头还说他的骨头能换金子呢。” 左侧的日本士兵朝着身边的士兵嘀咕着。 “一两骨头换一两金子,一两肉换一两银子,咱们也就听听,真有那本事,咱俩还能在这?” “混入抗联内部的特务军,就是趁他不备重伤他,也都得用命换,这种本事我们还是别异想天开了。” 另一个日本士兵神情触动而遗憾地回复道。“前边马上就是新京,还不如想想等下了这车,哥俩吃顿好的去。” 右侧日本士兵下头车轮碾飞的尘土,一如历史的尘土,自那时的中国,也吹到了当今的中国。 91年过去,我们的那段历史或许并不和平,而我们有幸生在了这段不和平的过去里,抛洒热血奋力拼搏的先烈们,热泪开创出的、奏响和平的祖国。 91年过去,“日本人来了,东北没了”。黑白影像里刺耳的鸣笛,睡梦中的炮声,叩开了无数家庭离散的始端,人群里的愤慨不会淹没于历史。 我们的那段历史或许已然定格,但这之后不同年的每一个同月同日,定格住的历史同样也唤醒与传承着彼时冲破历史洪流的伟志,跨时代般、如桥梁、沟通着此时彼端尚且朦胧而赤诚的少年,抑或已然坚韧而有力的青年,又或是磐石般豁然而开悟的老人。 吾辈自强,铭史而为鉴,整整十四年,一位位先烈挥洒出的在那一年的“九一八”里浓烈的一笔笔,重若泰山。 他们不单单是那个年代人民的英雄,是撑起整个国家的一代脊梁,更是我们此后吾辈后人的精神“教科书”。 他们身行力践,是一个时代宏伟的骄傲,更是托起了后时代祖国傲骨的巨擘,是祖国敲响在世界园林、永远有力的一记洪钟。