在大多数人的印象中,中国的传统戏曲似乎一直都是需要依靠国家补贴才能维持生存。

豫剧却是一个相当特殊的存在。

为什么数十年来,豫剧竟能够自力更生,不依靠国家补贴还能蓬勃发展呢?

今天我们一起来探讨其中的奥秘。

豫剧的起源与历史演变在民间,有这样一个流传很广的故事:某个乡村的集市日,一群人聚集在临时搭建的戏台下,热切地等待着演出的开始。

这天的主角是豫剧,演员们穿着传统戏服,灯光一打,那铿锵有力的唱腔立即吸引了所有观众的注意力。

豫剧那特有的乡土气息和生动的演绎,让人感到亲切无比。

其实,豫剧的起源可以追溯到几百年前的明朝。

当时,河南的民歌和秦腔、蒲州梆子等地方音乐元素逐渐融合,产生了豫剧的雏形。

另一种说法认为,豫剧是从北曲弦索调发展而来。

不过,无论是哪种起源说法,更确切的是,豫剧起初是诞生在乡村,之后才慢慢走进城市,特别是在辛亥革命前后,豫剧迎来了第一次重大转折,正式进入城市市场并迅速崛起。

说到豫剧的兴盛,不能不提到一个节目——《梨园春》。

这个节目自1994年开播以来,成为了无数豫剧迷心中的经典。

每到周日晚7点半,大家都准时守在电视机前,期待着这一周的精彩演出。

节目不仅展现了豫剧的艺术魅力,更是发掘和培养了许多年轻的豫剧演员,仿佛为豫剧注入了新鲜的血液。

在《梨园春》的舞台上,无论是年迈的老演员,还是技艺精湛的中青年演员,甚至是初出茅庐的童星,都能展示自己的才艺。

这个节目让更多人认识和喜爱上了豫剧,也让豫剧的传承和发展有了新的动力。

豫剧的广泛流传与观众基础豫剧为什么能够在各大地方戏中脱颖而出,自给自足?

这里我们不得不提到它广泛的观众基础和深厚的民间基础。

在很多人家里,逢年过节或是家里办什么大事,都会邀请豫剧演员来表演一场,热闹非凡。

豫剧那种接地气的表演风格,让每一个观众都能从中找到共鸣。

此外,豫剧题材丰富,内容紧贴生活。

不论是讲述家国大事的历史剧,还是描绘家长里短的家庭剧,都能引发观众的情感共鸣,这也是它能吸引大量观众的重要原因。

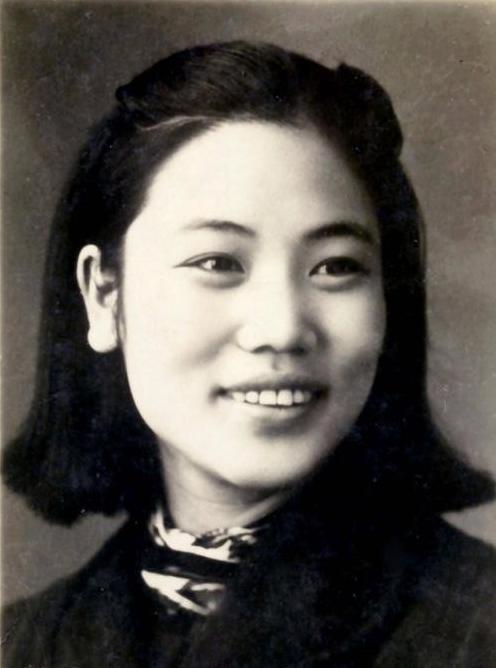

豫剧表演艺术家常香玉的故事

在豫剧的辉煌历史中,有一个名字永远无法被忽略,那就是常香玉。

这位德艺双馨的艺术家不仅在戏曲艺术上有着卓越的成就,更以自己的一生,诠释了爱国奉献的精神。

常香玉出生在戏剧世家,她从小耳濡目染,对戏曲产生了浓厚的兴趣。

尽管在学习过程中遇到重重阻力,但她凭借对豫剧的热爱和执着,克服了所有困难,最终成为了一代豫剧大师。

1951年,常香玉得知志愿军装备不足,便毅然决定进行全国义演,筹集资金购买飞机。

这一义举令许多人感动,她也因此被誉为豫剧界的楷模。

豫剧不仅仅是一种地方戏曲,更是一种文化传承和精神符号。

它的兴盛不仅仅是因为其艺术特色和文化底蕴,更关键的是无数像常香玉这样热爱豫剧、无怨无悔为豫剧事业付出的艺术家们。

结尾:

豫剧自给自足的背后,是几代人心血的凝结,是无数观众用心的支持。

它不仅仅是一种娱乐形式,更是我们的文化瑰宝。

戏曲是生活的缩影,而豫剧则是在用它特有的方式讲述着中国故事。

希望在未来,豫剧能够继续保持它的生命力,不断焕发新的光彩。

每当戏曲的旋律在耳边响起,我们能感受到那份来自历史深处的温暖和力量。

豫剧的存续不仅是一种文化的传承,更是一种精神的延续。

现代社会变迁飞速,但那些让我们感动和骄傲的文化根脉,从未曾断绝。

豫剧就像一位老朋友,无论时光如何流转,总能在某个瞬间,带给我们熟悉的温暖和感动。

通过豫剧,我们不仅仅是在欣赏一种艺术,更是在传递一种情怀和精神。

让我们共同珍视这份文化遗产,让豫剧在我们的生活中继续唱响,再创辉煌。