导读:"伏天热不热看廿六",明日三月廿六啥说法?今年三伏天热到哭?

老话说"三月廿六定伏热",这一天真的能预测三伏天有多煎熬?

老话说"三月廿六定伏热",这一天真的能预测三伏天有多煎熬?明天就是农历三月廿六,在老祖宗的智慧里,这一天的天气情况藏着今年三伏天热不热的密码。年轻人可能觉得这是无稽之谈,但那些种了一辈子地的老农却对此深信不疑。究竟这一天的阴晴雨雪和三伏天的酷暑有什么神秘联系?这些流传千年的农谚到底靠不靠谱?

1. 看天象:廿六日头毒,伏天蒸笼煮

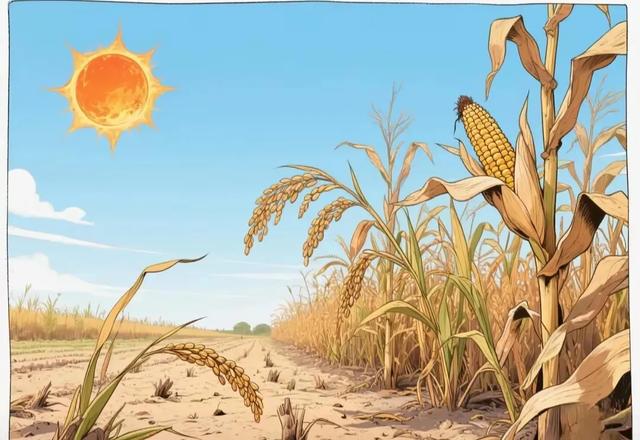

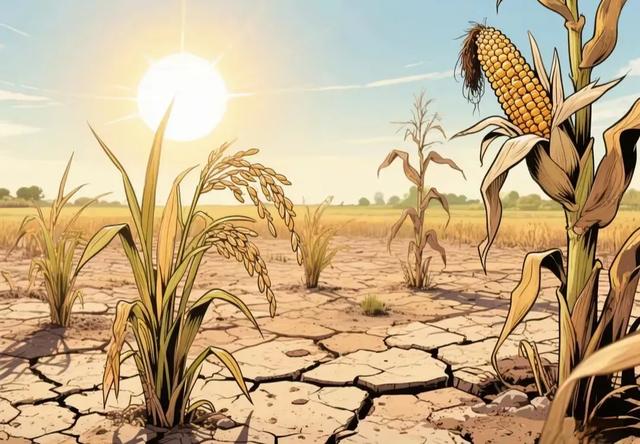

"三月廿六太阳笑,三伏热得狗吐舌"——这是农村老人常挂在嘴边的一句农谚。如果明天是个大晴天,太阳毒辣辣的,那今年的三伏天准保热得人喘不过气。气象站的老师傅说,这是因为农历三月末的天气模式往往能延续到夏季。去年三月廿六那天特别晴,结果三伏天连续二十多天高温,地里的玉米都烤焦了叶。

相反,要是明天阴云密布甚至下雨,老人们就会松一口气:"三月廿六雨淋头,伏天凉快不用愁。"但也不能高兴太早,农谚还有下半句:"雨下不停歇,秋后要防涝。"这天气的学问,真是一环扣一环。

2. 观风向:南风来得早,热浪少不了

有经验的老农明天一定会特别注意风向。"三月廿六南风刮,三伏热得人发傻",这南风要是来得又早又猛,那就是在给三伏天的酷暑打前站。去年村里王大爷就是看这天南风刮得邪乎,提前给蔬菜大棚加装了遮阳网,结果比别人家少损失三成收成。

更玄乎的是看风的大小。"风大树梢摇,热得无处逃",要是明天风大得能把树枝刮断,那三伏天的热浪准保来势汹汹。气象专家解释,这其实跟副热带高压的强度有关,老农们不懂这些术语,但他们总结出的规律却出奇地准。

3. 察物候:虫蚁忙搬家,酷暑要到家

明天要是看见蚂蚁排着长队搬家,或者蜻蜓低飞,老农们的脸色立马就变了。"三月廿六蚁搬家,三伏热得蒸桑拿",这些小动物的行为比天气预报还灵。去年李婶就是看见这天蚂蚁特别活跃,赶紧给家里的老人备足了防暑药,结果真派上了大用场。

更神奇的是听蛙鸣。"蛤蟆叫得欢,热浪翻又翻",要是明天田间地头的青蛙叫得特别起劲,那就是在给人们报信:准备好迎接酷暑吧。这些代代相传的观察方法,虽然土得掉渣,但往往比气象台的预警还及时。

4. 验农谚:古话准不准,科学有说法

这些老话听起来神神叨叨,其实都有科学依据。气象学家研究发现,农历三月末的大气环流确实会影响夏季天气走势。那些被笑作"老迷信"的农谚,其实是千百年来积累的大数据。一位气象局退休的老专家坦言:"我们现在的预报模型,很多原理跟这些农谚不谋而合。"

当然,农谚也要与时俱进。以前说"三月廿六热烘烘,三伏烤得皮发红",现在还得考虑城市热岛效应的影响。聪明的庄稼人懂得把老经验和新技术结合起来,就像张庄的种粮大户,既看农谚又用手机查云图,这几年收成一直很稳。

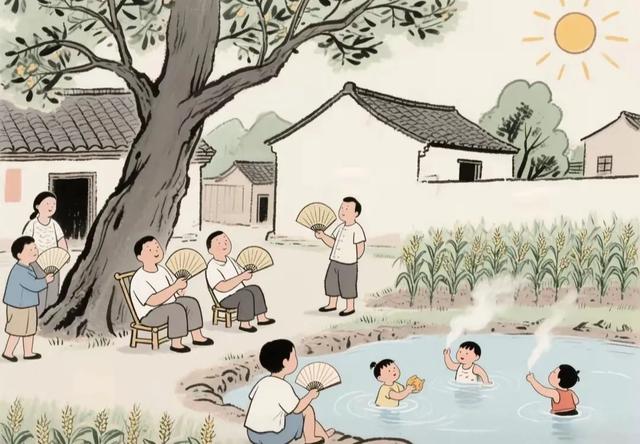

5. 防暑妙招:老法子新用,安然度三伏

要是明天种种迹象都表明今年三伏天会特别热,那可得提前做好准备。老农民防暑自有一套:在院子里种几棵梧桐树,树荫下比空调房还凉快;三伏天喝绿豆汤,比冰镇饮料解暑还养生;干农活要"起早带晚歇晌午",这可是用血汗换来的经验。

现在条件好了,但老法子依然管用。去年最热的那几天,城里人热得受不了往乡下跑,就图老宅子通风好、树荫大。有个从城里回来的小伙子感慨:"爷爷那一辈传下来的建房智慧,比现在的空调房住着舒服多了。"

天地有大美而不言

看着天气预报里越来越频繁的高温红色预警,突然觉得老祖宗留下的这些观察方法是多么珍贵。他们不懂什么温室效应,却能通过一朵云、一阵风、一声蛙鸣读懂大自然的语言。

明天就是三月廿六了,不妨放下手机,到户外走走。看看天上的云,听听田间的虫鸣,感受风的方向——也许你也能读懂这份传承千年的天气密码。在这个气候多变的年代,或许我们最该找回的,就是这份对自然的敬畏与感知。