重庆冠军赛外卡人选一出来,黄友政和陈垣宇的粉丝就在评论区吵翻天了,各种观点乱飞,搞得人晕头转向的。

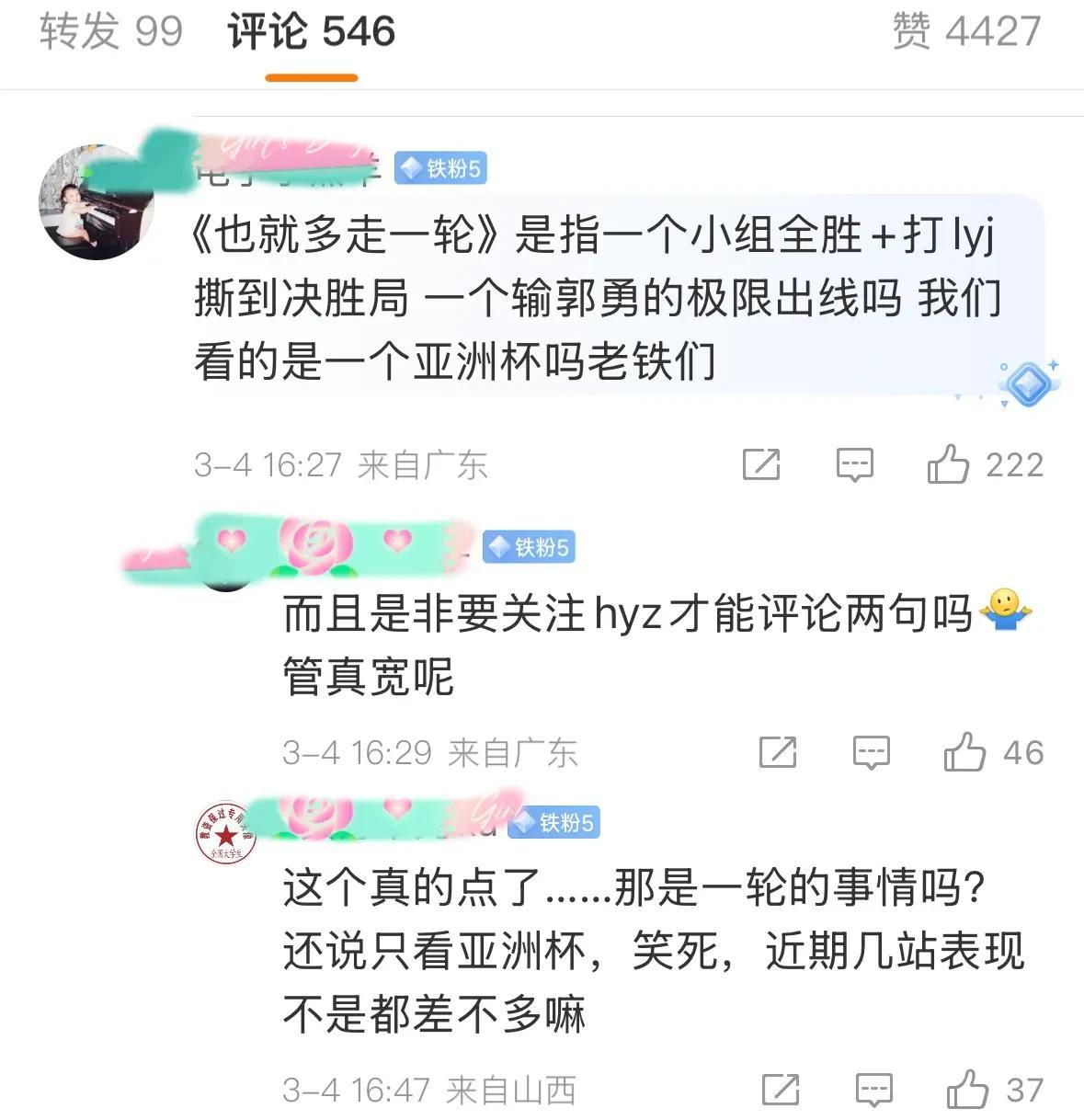

黄友政在亚洲杯上打得不错,他的粉丝觉得他应该得到更多机会,毕竟世界杯快到了,让他多练练手不是挺好的吗。但是陈垣宇的支持者可不这么想,他们觉得陈垣宇世界排名更高,自然更值得这个名额。两边的粉丝就这么吵起来了,一个说黄友政小组赛全胜,和林昀儒打到决赛局才输,另一个说陈垣宇世界排名更高,更有实力。这争论没完没了的,搞得人都不知道该信谁了。

其实仔细想想,这两个人的表现都有可圈可点的地方。黄友政在亚洲杯上确实表现不错,小组赛全胜,还和林昀儒打得难分难解。这种表现确实让人眼前一亮,觉得他有潜力。但是陈垣宇的世界排名更高也是事实,这说明他在之前的比赛中积累了更多的积分和经验。两个人各有优势,很难说谁更应该得到这个名额。

粉丝们争论的焦点主要集中在最近的表现和长期的排名上。黄友政的支持者强调他在亚洲杯上的出色发挥,认为这种状态应该得到更多的比赛机会来保持。而陈垣宇的粉丝则更看重他长期以来的稳定表现,认为世界排名更能反映一个选手的真实实力。这两种观点都有道理,但也都有局限性。

其实,选手的选拔不仅仅看一两场比赛的表现,也不能完全依赖世界排名。教练组在做决定时,可能会考虑更多的因素,比如选手的技术特点、心理素质、对手分析等等。我们作为外人,很难全面了解教练组的考虑。所以,粉丝们的争论虽然热闹,但可能忽略了很多关键的细节。

说到这儿,突然有人想起来一个的选手。这一提醒,大家才发现,原来国乒队内还有这么一号人物。向鹏的世界排名是第22位,在队内排第五,比陈垣宇和黄友政都要靠前。这下可有意思了,大家争论半天,却忽略了一个排名更高的选手。

向鹏的存在感似乎被大家忽视了,这让人不禁思考,为什么排名更高的他反而没有进入大家的讨论视野。是不是因为他最近没有什么亮眼的表现?还是因为他的比赛风格不够吸引眼球?这些问题都值得我们深思。

其实,向鹏也有过不错的成绩。他曾经在北京大满贯赛事中连续击败了奥运季军小勒布伦和奥运亚军莫雷加德,这样的战绩可不是随随便便就能拿到的。但是,这些成绩似乎没有给他带来应有的关注度。可能是因为这些比赛离现在有点远了,大家的记忆都集中在最近的比赛上。

向鹏的遭遇也反映出了一个问题,那就是乒乓球界对选手的评价可能过于短视。一个选手的价值不应该只看最近一两场比赛的表现,而应该综合考虑他的整体实力和潜力。向鹏虽然最近没有特别出彩的表现,但他的基本功和大赛经验都是很宝贵的资源。

说到积分,就不得不提到黄友政和陈垣宇的世界排名。虽然他们最近表现不错,但是排名还是没有超过向鹏。这就让人不禁要问了,为什么他们拿到了这么多机会,却还是没能在排名上超越向鹏呢?这个问题确实值得我们好好思考一下。

积分系统是衡量选手实力的一个重要标准,但它也不是完美无缺的。有时候,一个选手可能在某个时期状态特别好,拿到了很多积分,但这并不意味着他的整体实力就一定超过了排名比他低的选手。积分系统更多的是反映一个选手在一段时间内的综合表现,而不是单场比赛的发挥。

黄友政和陈垣宇虽然在最近的比赛中表现不错,但可能还没有积累足够的积分来超越向鹏。这也说明了乒乓球运动的复杂性,一两场比赛的好表现并不能决定一切。选手需要在长期的比赛中保持稳定的发挥,才能在排名上有所突破。

这个现象也让我们思考,是不是应该对积分系统进行一些调整,让它能更好地反映选手的实时状态和潜力。毕竟,乒乓球是一项需要长期积累但又讲究临场发挥的运动,如何在这两者之间找到平衡,是一个值得探讨的问题。

说到机会,向鹏确实被给过2000积分的大满贯机会。在北京大满贯比赛中,他还真就交出了一份漂亮的成绩单,连续击败了奥运季军小勒布伦和奥运亚军莫雷加德。这样的表现,确实让人眼前一亮,也证明了他的实力。

大满贯比赛的机会是非常宝贵的,因为它不仅能带来高额的积分,还能让选手在高水平的比赛中积累经验。向鹏能在这样的比赛中有如此出色的表现,说明他确实有过人之处。但是,为什么这样的成绩似乎没有给他带来更多的机会呢?这个问题值得我们深思。

也许,我们对选手的评价标准需要更加全面。不能只看最近的表现,也要考虑选手在重要比赛中的发挥。向鹏在大满贯比赛中的表现,显示了他在高压环境下的心理素质和技术水平。这种能力在未来的重要比赛中可能会发挥关键作用。

但是,乒乓球界似乎更看重最近的表现和世界排名。这种倾向可能会忽视一些有潜力但暂时排名不高的选手。我们是不是应该建立一个更加全面的评价体系,既考虑排名和近期表现,也重视选手在重要比赛中的发挥和潜力?

说到青年赛,不得不提到向鹏的辉煌战绩。他可是蝉联了两届世青赛男单冠军,而且是在队友们出师不利的情况下独自拿下的。这种表现,在青年时期就展现出了他的实力和潜力。特别是他在世青赛上击败了后来名声大噪的莫雷加德,更是证明了他的实力。

青年赛的成绩对一个选手的未来发展确实有重要意义。它不仅能让选手积累比赛经验,还能培养他们的自信心。向鹏在青年时期的出色表现,为他日后的职业生涯奠定了良好的基础。但是,为什么这些辉煌的青年赛成绩似乎没有给他带来更多的机会呢?

可能是因为成年组的比赛和青年组有很大的差异。在成年组,选手面临的压力更大,对手的实力也更强。有些在青年赛表现出色的选手,可能在成年组需要一段时间来适应。但是,我们是不是应该给这些有潜力的选手更多的机会和耐心,让他们能够逐步适应成年组的比赛?

另一方面,我们也要思考,是不是过于看重青年赛的成绩会给年轻选手带来不必要的压力。毕竟,每个选手的成长速度是不同的,有些选手可能需要更长的时间来适应成年组的比赛。我们应该如何平衡青年赛成绩和成年组表现在选拔过程中的权重,这是一个值得探讨的问题。

说到机会分配,这确实是个复杂的问题。向鹏被给过机会,因为他曾经是小将层第一人,后来是第二人。但是,为什么现在他似乎被忽视了呢?这让人不禁思考,我们的机会分配机制是否真的公平合理。

机会分配应该基于什么标准?是世界排名?还是最近的比赛表现?或者是综合考虑多方面因素?这些问题都没有标准答案。每个人可能都有自己的看法。但是,我们需要一个相对公平和透明的机制,让每个选手都能感受到努力的价值。

有人可能会说,向鹏已经被给过机会了,现在应该给其他人机会。但是,如果一个选手一直保持着不错的水平,我们是不是应该继续给他机会?毕竟,保持高水平也是一种能力。另一方面,我们也需要给新人机会,让他们能够在大赛中积累经验。如何平衡这两者,是一个需要慎重考虑的问题。

机会分配的公平性不仅关系到选手个人的发展,也关系到整个乒乓球队的未来。如果机会分配不公平,可能会打击一些有潜力的选手的积极性。但是,如果机会分配过于平均,又可能无法培养出顶尖的选手。这需要我们在选拔机制上进行深入的思考和讨论。

通过这次讨论,我们不禁要思考,乒乓球界的选拔机制是否需要一些改变。我们是不是应该建立一个更加全面和公平的评价体系,既考虑世界排名和近期表现,也重视选手在重要比赛中的发挥和潜力?

未来,我们可能需要更加灵活的选拔机制。比如,可以设立一些特殊的选拔赛,让那些排名不高但有潜力的选手也有机会展示自己。或者,我们可以建立一个更加全面的评分系统,不仅考虑比赛成绩,还要考虑选手的技术特点、心理素质等因素。

同时,我们也需要给年轻选手更多的耐心和支持。每个选手的成长速度是不同的,有些人可能需要更长的时间来适应成年组的比赛。我们应该为他们创造良好的成长环境,给他们足够的时间和机会来发展。

最后,我们还要思考如何平衡竞争和团队精神。虽然选手之间的竞争是必要的,但是过度的内部竞争可能会影响团队的整体氛围。我们需要在激烈的竞争中保持团队的凝聚力,这对于整个乒乓球队的发展至关重要。