满清入关后,杀戮之惨烈,三百年后读起来依然让人脊背发凉。

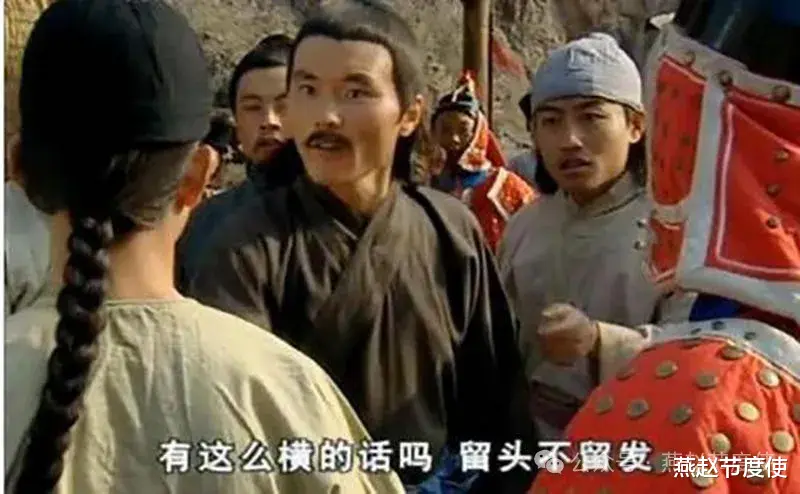

尤其是“剃发令”,“留头不留发,留发不留头”,扬州十日,嘉定三屠,屠刀所向一片尸山血海。在屠刀之下,汉族被迫放弃自己的衣冠,剃发易服。

为什么满清会颁布剃发令?

因为汉族有一种文化优越感,认为自己是礼仪之邦衣冠华族,对满清这些夷狄十分瞧不起。所以满清统治者十分痛恨汉族的这种心理,这才颁布了“剃发令”,要汉人跟满人一样,剃发留金钱鼠尾,穿长袍马褂,从心理上打击汉族,以有利于自己的统治。

你不是瞧不起我吗?我就要让你跟我一样!

屠刀政策虽然杀戮比较惨,但时间短见效快KPI好看。在屠刀之下,汉族被迫剃发易服。

那么,除了屠刀,满清是否可以用一种温柔的方式来推进“剃发易服”呢?

其实是有的,只不过是时间比较长见效慢罢了。

这个方式就是科举。

满清统治者完全可以制定一个政策,汉人是否剃发易服随意,但如果想要考科举当大清朝的官,必须剃发易服。因为你吃的大清朝的俸禄,就必须守大清的规矩。

如此一来,一些想要当官的人必然会剃发易服。想想看,只要剃发易服就能高官厚禄多么划算的生意啊,又不是挥刀自宫去宫里当差,自己又没有少什么零件有啥不能接受的?

自从科举以来,读书做官,学而优则仕已经牢牢刻进中国知识分子的骨子里了,许多读书人毕生的追求就是考科举读书做官,区区剃发易服算得了什么呢?

中原自古多亡国。难道亡国了到了新朝就不做官了吗?

比如蒲松龄,出生于明末的1640年,19岁接连考取县、道、府3个第一名,名震一时,但此后屡应省试不第,考科举考了一辈子都没考中,71岁才援例始成贡生。由此可见古代知分子对科举是如何痴迷。

如果满清实行这个政策,除了那些明朝的遗老们坚决不入仕之外,大部分知识分子都会在短暂的犹豫之后纷纷考科举,剃发易服去当大清朝的官员。

试想,官员们剃发易服在新朝当官,高官厚禄吃香喝辣,具有非常强烈的榜样作用,会让许多知识分子趋之若鹜,那么剃发易服可想而知就会形成一种风潮。上行下效,官员、知识分子、地主富人也会把剃发易服当成一种新兴时髦装饰,从而带动广大老百姓进行剃发易服。

顺治五年(一六四八年),清朝基本上消灭了大陆上所有的敌对势力,政局渐趋稳定,开始进行有效治理。江苏学政宣布凡不参加岁考者,将取消已有的秀才资格。此令一出,当地士子踊跃参试。

姚廷遴《历年记》收录了一首讽刺诗:一队夷齐下首阳,六年观望已凄凉。当时惟耻食周粟,今日何妨补鞑粮。头上商量新结束,胸中打点旧文章。自知薇蕨终难咽,悔杀当初骂武王。

三十年后,康熙十八年(一六七九年)三月初一,清廷于体仁阁特开博学宏词科,各地举荐的鸿儒一百五十余人参试,分等录用。

又有人作诗讥讽:天开文运举贤良,一队夷齐下首阳。家里安排新雀顶,腹中打点旧文章。昔年虽耻餐周粟,今日翻思吃国粮。岂是一朝顿改节,西山薇蕨已精光。

由此可见,士子们对科举是如何热衷。毕竟功名比生命还重要,更可况是头上的几撮毛。

换个衣服样式而已,又不是裸奔,有何不可?

杀人不见血的刀,才是最可怕的刀。

评论列表