郝柏村曾深受蒋介石信任,在多个关键时期担任重要职务。他的军旅生涯始于南京陆军军官学校,后因表现卓越在蒋介石的幕下迅速晋升。晚年郝柏村在回忆录中多次表达了对蒋介石某些决策的不满,尤其是对《雅尔塔协定》的接受。那么,郝柏村为什么会对蒋介石的这一决策有如此深刻的看法呢?下面小史就带大家一起了解一下。

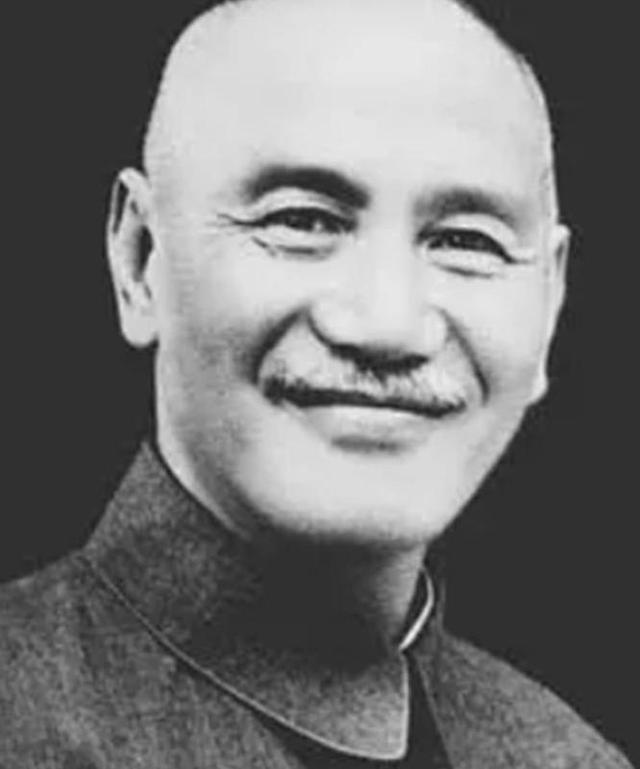

郝柏村

郝柏村,出生于1919年的江苏盐城,是中国现代历史上的一个标志性军事与政治人物。6岁时,他进入私塾学习,16岁那年,历史的浪潮推动他弃笔从戎,进入黄埔军校,成为第12期的学员。那时的中国,正处在内忧外患的动荡时期。

1937年,七七事变爆发后,前线的军官损失惨重,迫使郝柏村及其同期的学员提前毕业,加入战场。在上战场前,蒋介石批准了10天的假期让学员们回家探亲。对郝柏村而言,这次回家是与父母的最后一面。

郝柏村

意识到自己很可能不会再回来,郝柏村带父母去县城留下了一张全家福。这张照片成了他与家人之间难以割舍的纽带。离别之后他前往湖南报到,那时的中国战火四起,日军侵占了许多重要地区,形势紧迫。

1938年,苏联向中国提供大量军事援助,包括先进的火炮和武器。由于郝柏村是当时为数不多的几个了解火炮操作的学生之一,他被选派至湖南零陵的炮兵学校进一步学习苏联的火炮技术。他在那里接受严格的训练,学习如何操作和维护这些先进的武器。

郝柏村

学成归来后,郝柏村被分配到湖南邵阳和广西兴安地区进行驻守。在这些地区,他负责部署和指挥炮兵单位,为抗战贡献力量。他在炮兵专业上的精湛技能,为他在1940年正式加入对日作战的军队打下坚实基础。

他作为代理连长,曾在中国南方多个省份指挥战役,每一次都表现出色,为战局的转变做出了显著贡献。随后,郝柏村还被派往国外的缅甸和印度参与更广泛的战略部署。尽管取得了显著的战绩,但战争也给他带来了永久的伤痛。在一次对抗日军坦克的战斗中,他头部被弹片击中,留下了终身的伤痕,这片弹片一直到晚年才在体检中被发现。

他的卓越表现赢得了更多的学习和深造机会。郝柏村随后被送往重庆陆军大学进修,完成了第二十期的课程。在陆军大学毕业后,他迅速被提拔为团参谋主任,显示出其杰出的军事才能和领导能力。

在太平洋战争期间,郝柏村加入远征军,参与缅甸战场的作战,担任驻印军炮兵第一旅二营六连连长。1944年,随着滇西反攻战的打响,他被调回国内,在重庆军校继续学习。

抗战时期,郝柏村虽未有显著战功,但在战争末期,国民党高层终于注意到了他。随着抗战胜利,郝柏村的军事生涯迎来转机,他被调至顾祝同麾下,担任国防部参谋总长办公室上校随从参谋。

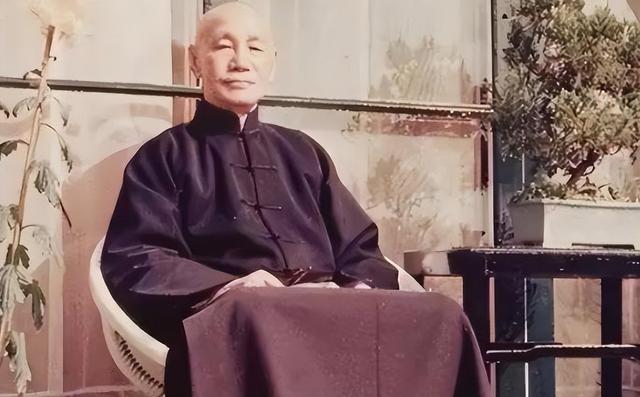

蒋介石

1949年,随着国民党在大陆的战事日趋不利,蒋介石最终决定在重庆进行最后的坚守。尽管如此命运的巨轮仍然使他不得不离开大陆,转而前往台湾寻求新的出路。郝柏村紧随其上司顾祝同踏上了前往台湾的旅程。

郝柏村的军事职业生涯在台湾迎来了新的高潮。他凭借黄埔军校的深厚背景以及丰富的军事经验,很快就被任命为炮兵学校的总教官,并不久后获得前往美国军事学院深造的机会。

回到台湾后郝柏村的事业一路顺风,他不仅成为了蒋介石的侍卫长,持续六年之久,还凭借与国民党高层的良好关系迅速晋升至军政高位。接下来他历任副军长、陆军总司令,最终担任了长达八年的参谋总长,成为台湾极具影响力的军事领袖。

蒋介石

始终坚持“国家民族至上”原则的郝柏村,在台湾一直积极对抗“台独”势力。在李登辉提出“两国论”并上任后,郝柏村遭到了职位上的明显降级,最终被委任为“行政院长”,这一职位虽高,却缺乏军事上的实权。

然而这种政治上的挫折并未能击垮郝柏村。反而激发了他更坚定地对抗“台独”势力的决心。在他担任“行政院长”期间他推动成立了“陆委会”和“海基会”,这两个机构极大地促进了两岸关系的和谐发展。郝柏村坚持推广“九二共识”,并积极促进两岸统一的努力,他的政治影响力在抵抗“台独”中发挥了关键作用。

1990年,郝柏村在71岁高龄时卸下了军装,以行政院长的身份进入台湾的政界。这一转变标志着他从军事领域到政治舞台的重大跃迁,尽管角色变换,他对于维护国家主权和推动祖国统一的决心依然坚定不移。

在他的政治生涯中,郝柏村特别关注中国领土的完整,特别是钓鱼岛问题。由于美国和日本的政治干预,钓鱼岛的归属问题变得尤为复杂。在这种背景下郝柏村深入研究了地区的战略重要性,还倡导通过“汉疆计划”使用武力解决争端,彰显了他对国土完整的坚持和勇气。

不幸的是这一计划因为时任台湾地区领导人李登辉的坚决反对而未能实施。李登辉的立场和郝柏村截然不同,他支持台湾的独立主张,这使得郝柏村在政治上与他产生了激烈的对立。

进入1992年,台湾的政治局势进一步紧张。在那年的“立法院”改选中,由于国民党的重大失利,支持台独的势力借机扩大了影响力。郝柏村观察到这一变化,并深感忧虑,他回想起历史上的抗日战争,认为当时中国人民之所以能够取得胜利,正是依靠了民族的团结与牺牲精神。

郝柏村坚信,任何试图割裂中国的行为都是不能被容忍的。他在多个公开场合强调,无论生死,他都是中国人,表达了对国家统一的坚定信念和对分裂势力的坚决抵抗。这位老将军用他的立场和行动,展现了对国家完整不渝的忠诚。

郝柏村在2013年的一个公开演讲中直言不讳地指出:“蒋介石最大的失策是接受了《雅尔塔协定》。”谈及1945年的《雅尔塔协定》,这是在第二次世界大战末期,美国、英国、苏联三国首脑在克里米亚的雅尔塔秘密举行的会议。

令人遗憾的是作为同盟国之一的中国,却未被邀请参与其中。会议持续了八天,三大国领导人在没有中国的参与下,决定了战后亚洲甚至全球的重要事务。蒋介石曾在二战末期,通过各种途径试图了解《雅尔塔协定》的密谈内容。他的焦虑是对外部的警惕,更是对内政的不稳。在罗斯福向他透露一些协议细节时,蒋在日记中写道:“耶尔达果已卖华呼?”

苏联要求的外蒙古独立、大连与旅顺的租借、中长铁路的共同管理,这些要求直接触及中国的主权与领土完整。蒋介石对这种以土地与主权作为交换条件的提议感到无法接受,他甚至宁愿面对苏联的长期占领也不愿意正式通过条约形式承认这一丧权辱国的行为。

最终在美国的斡旋和苏联的强硬态度下,蒋介石不得不妥协,签订了《中苏友好同盟条约》,承认了外蒙古的独立,同时接受了对旅顺、大连的共管,条约期限长达45年。而这一决策直接导致了蒋介石在国内外的巨大争议,许多爱国者对此感到极度失望,认为这是民族利益的巨大损失。

外蒙古的独立,无疑体现了二战后美苏两大超级大国的政治策略和力量对抗。蒋介石政府为了争取苏联的支持抵抗日本侵略,不得不接受一系列艰难的抉择,其中包括认可外蒙古的独立。

这一策略是基于蒋介石政府的战略考量:通过承认外蒙古的独立来换取苏联在抗日战争中的直接军事援助,同时希望苏联不支持中共的武装斗争和对国民政府边疆的干扰,以实现国民政府统一全中国的目标。而苏联的目标则是确保外蒙古从中国彻底独立出去,以此来分裂和削弱中国。

从这次交易中,苏联无疑是最大的受益者。斯大林对中共的前景并不看好,他认为在美国的支持和蒋介石的压力下,中共统一中国的可能性不大。因此,他更倾向于通过放弃对中共的支持,换取战略要地外蒙古的完全控制。

通过控制外蒙古,苏联不仅确保了其远东地区的安全,还能通过外蒙古来环绕中国东北,向南对华北平原施加威胁,从而确保了对中国北方战略上的优势地位。尽管中国是抗战的胜利者之一,但蒋介石政府最终只能接受一个领土不完整的胜利,这在某种程度上是一种让人唏嘘的安慰奖。

合照

抗战结束后内战的爆发再次证明了国力的重要性。仅仅四年之后,蒋介石的国民政府就败退至台湾。然而无论结果如何,蒋介石作为中华民族的一员,显然并不希望在自己的领导下见证中国领土的分割。

国民党和中国共产党的冲突虽然激烈,但在维护国家领土完整性上,两党有着共同的目标。最终150万平方公里的外蒙古被永久划出中国版图,这是蒋介石和国民政府不愿看到的。

蒋介石在国共内战期间也犯下了不少战术与战略上的失误。他经常越级指挥,忽略了前线将领的实战经验与意见,使得高级将领们变成了他的传声筒,而不能根据实际战况灵活调整战略。这种指挥方式在辽沈会战中表现得尤为明显,直接影响了战局的发展。

郝柏村

国民党的内部问题也是导致失败的一个重要因素。许多国民党高级将领的素质参差不齐,缺乏必要的军事才能和战术理解,这从一定程度上削弱了军队的战斗力。而且,国民党在民众中缺乏足够的支持基础,这在国共抗战和后期的三大战役中表现得尤为明显,许多时候民众更倾向于支持解放军。

尽管郝柏村对蒋介石的政治和军事才能评价一般,但他对蒋介石个人并无太大成见。郝柏村认为蒋介石虽有失败,但至少没有像汪精卫那样背叛国家。在台湾蒋介石去世后,郝柏村对后来台湾地区领导人的“台独”倾向感到失望,这种政治倾向与他坚持的统一大陆的信念背道而驰。

蒋介石