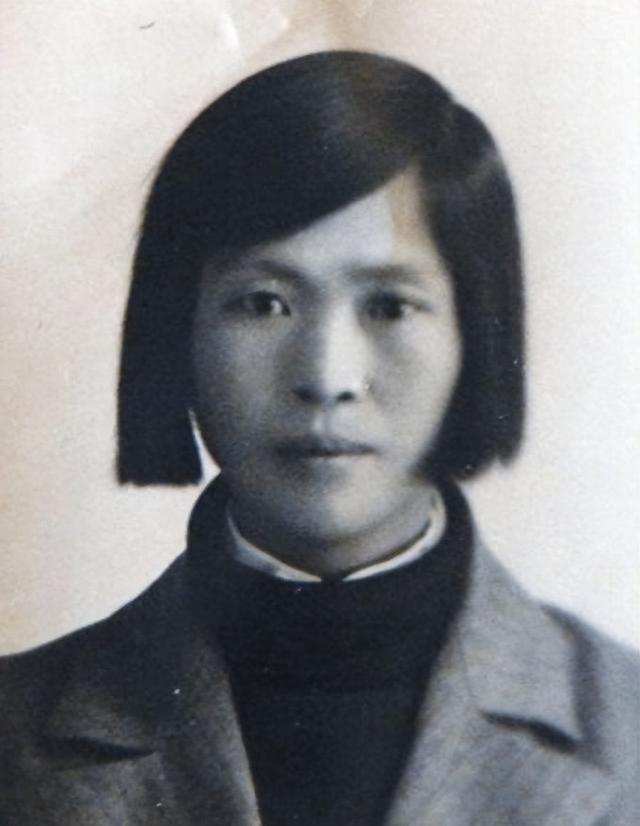

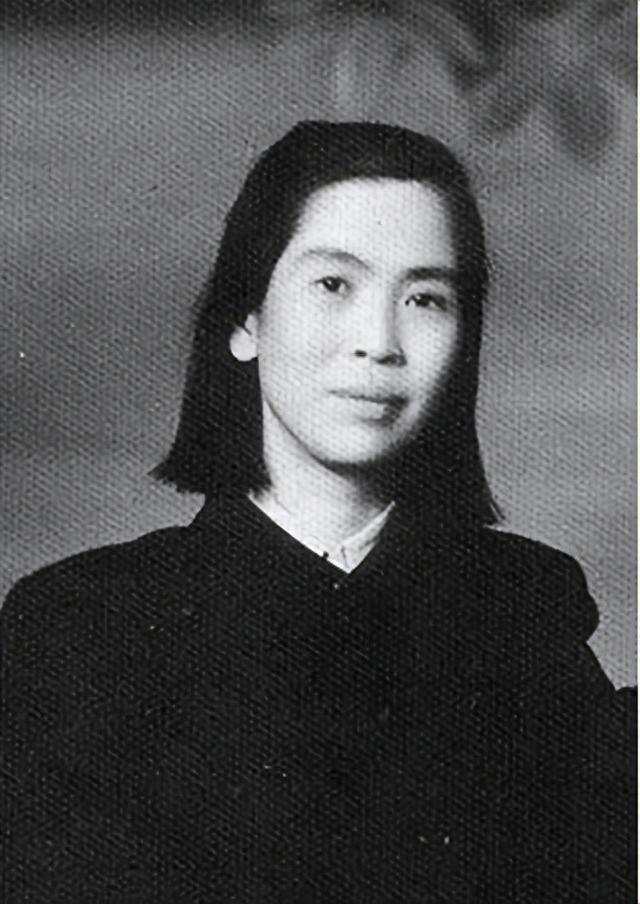

1984年4月19日,被誉为“井冈山第一位女党员”的贺子珍在上海病逝。

这个消息一经传出,就被全国各大报刊登报,与此同时,中央人民广播电台也广播了这一电讯,并且做出了评价。

“贺子珍同志是坚定的共产主义战士,是中国共产党优秀党员。”

她的去世,不仅牵动了全国人民的心,同样也引起中央领导干部们的重视,身为中央军委主席的邓小平更是为她连下了两道重要命令。

11947年,在莫斯科生活了近十年的贺子珍终于回到了祖国。

在这十年时间里,贺子珍备受煎熬、无时无刻不在思念故土,好在她得到了老战友王稼祥夫妇、罗荣桓夫妇的帮助,终于回到了故土。

回国之后的贺子珍先是暂住在了哈尔滨,后来又赶赴上海,在上海市长陈毅的安排下,定居在了湖南路262号。

因为贺子珍的身体情况一直不好,医生建议她安心静养,毛主席得知这一情况之后,便派人将与贺子珍一同生活的毛岸青、李敏接到了北京,好让她能够调养身体。

对于贺子珍的病情,毛主席是十分关心的。

后来,毛主席甚至亲自给陈毅打去电话:“一定要妥善照顾好贺子珍同志,她在上海的一切开销,从我的稿费中支出。”

陈毅自然明白毛主席的用意,他是怕给上海市委的同志添麻烦。

但贺子珍可是老红军战士,对中国革命做出的贡献颇多,上海市委照顾她、怎么能算添麻烦呢?

于是,陈毅当即回绝道:“主席放心,我们上海市难道还养不起一个贺子珍吗?她的开销我们市委包了。”

1959年,毛主席来到了江西庐山,不由得想起多年未见的贺子珍。

江西,是贺子珍的家乡,更是毛主席与她生活多年的地方。井冈山时期,贺子珍就以机要秘书的身份,陪伴在毛主席的身边,经过一段时间的相处,两人结下了深厚的友情,并在不久之后结为革命夫妻。

过往的记忆瞬间涌上心头,毛主席对贺子珍也愈发思念,于是在中南局工业部副部长曾志的建议下,毛主席终于决定,与时隔20多年未谋面的贺子珍见一见。

这一次会面,是极为隐秘的,知晓这一情况的人更是少之又少。

虽然只有短短一个小时的时间,但也算是圆了贺子珍想再见一见毛主席的心愿。

送别贺子珍之后,毛主席主动向身边的随行人员问道:“现在贺子珍同志的待遇如何?”

工作人员稍作回想,立即回答道:“主席,听上海的同志说,组织上安排她的是副省级待遇。”

听到这个回答,毛主席欣慰地点了点头,自顾自地说道:“可以了”。

从那之后,贺子珍共有三次来到庐山,站在一片高地上眺望着远方。

每当有人问起时,她总是满心坚定地说道:“毛主席对庐山有感情,他一定还会再来的。”

其实,贺子珍心中是十分希望到北京去转一转、看一看。一来是想要亲自见证首都的繁华与发展,毕竟这是数以十万计革命者们抛头颅、洒热血才换来的;二来是想借着到北京去的机会,再与毛主席相见。

1966年9月,侄女贺小平要去北京,贺子珍得知后赶紧找到她,希望自己能够一同前去。

可是,贺小平却拒绝了:“你怎么去?市委是不会同意的”。

此时,江青已经担任中央军委文革小组顾问,手中的权力十分大,贺子珍要想去北京,必定会受到很大的阻挠。

无奈的贺子珍沉默了,到北京去的愿望也只好作罢。

2

21976年9月9日,一个噩耗传来:毛主席去世了。

一时之间,全国人民陷入失去伟大领袖的悲痛之中,经过中央领导们的商讨,决定在人民大会堂设立灵堂,以供人们祭奠毛主席。

身在北京的李敏本想直接给母亲贺子珍打电话,告诉她这个噩耗。但转念一想,妈妈如果听说这个消息肯定十分痛苦,于是决定让丈夫孔令华带着女儿去上海,当面告知这个消息,也能在她身旁安慰一下。

当孔令华抵达上海,面色沉重地说出这个消息之后,贺子珍难以置信,但又无法不直面这个现实。

突如其来的噩耗让本就身体虚弱的贺子珍击垮了,她痛哭道:“你们的爸爸走了,我真后悔没让李敏多劝劝他,一定要保重身体”。

躺在病床上的贺子珍叫来了侄女贺小平,安排她代替自己去北京奔丧。

等到贺小平等人出发之后,贺子珍这才强撑着身体走下病床,捧着一块黑纱亲自挂在墙上的主席像上。

她眼含热泪、喃喃说道:“虽然去不了北京,但我也要祭奠一下润之”。

挂上黑纱之后,贺子珍默默向后退了几步,随后深深地鞠了三躬:“润之,你安息吧”。

1979年中旬,已是70岁高龄的贺子珍收到了中央传来的通知,让她原本沉寂的心再次迸发出了生机。

当时,全国第五届政协二次会议在北京召开,会议决定增补贺子珍同志为全国政协委员。

当李敏亲自赶到上海告知这个消息的时候,贺子珍激动得热泪盈眶。

她紧紧握住女儿的手,哽咽着说道:“原来组织上没有忘记我”。

不久之后,组织上派专机将贺子珍接去北京,刚一落地,她就迫不及待地提出,要到毛主席纪念堂看一看。

当天下午,贺子珍坐着轮椅,在李敏、孔令华的陪伴下来到了毛主席纪念堂,看着毛主席沉睡的面庞,她再一次泪如雨下。

她心中明白毛主席的劳累。从井冈山到延安,从内忧外患的旧中国、到现如今蓬勃发展的新中国,这几十年时间里,毛主席殚精竭虑地忙碌着工作,哪有什么休息时间?这是贺子珍最为心疼的。

现在,毛主席面容安详地躺在水晶棺中,在贺子珍看来,他终于能够睡个安稳觉了。

31984年4月初,贺子珍的病情发生恶化,并且出现体温升高、咳血的情况。

上海市委的同志们不敢耽搁,马上将她安排住进华东医院接受治疗。与此同时,远在北京的李敏、孔令华也马不停蹄地赶往上海。

刚到医院,主治医生本打算向家属交待病情,但李敏摆手打断了他,径直朝着贺子珍的病房快步走去。

当她看到病床上面容憔悴的母亲时,当即扑了上去,眼泪不争气地流了下来。

贺子珍缓缓睁开了双眼,好一会儿才看清来者正是自己的女儿、女婿,这才挤出了一丝微笑:“娇娇、令华,你们来了。”

看到母亲苏醒,李敏俯下身子问道:“妈妈,你现在感觉怎么样?”

贺子珍只是轻描淡写地说道:“没有什么大碍,就是肚子有些痛。”

见母亲暂时没有生命危险,李敏这才退出病房,找到主治医生询问情况。

在接下来的几天里,贺子珍的病情似乎得到了控制,身体情况也渐渐好转,吃饭时胃口也渐渐好了起来。

此时,李敏等人悬着的心才放了下来,甚至开始商量母亲出院后的事情。

然而,令他们没有想到的是,4月18日贺子珍的病情再度恶化、陷入昏迷,任凭众人如何呼唤,都无济于事。

当天晚上,贺子珍的哥哥、担任福建省副省长的贺敏学匆匆赶到,见贺子珍已是昏迷,慌忙走上前去呼喊:“妹子,妹子,哥哥来了。”

或许是亲人的呼唤起到了作用,贺子珍艰难地苏醒过来,用极其微弱的声音询问道:“我不行了,我死后,骨灰究竟能不能安葬在北京?”

听到妹妹最后的要求,贺敏学重重地点了点头,他要尽自己的全力、完成妹妹最后的遗愿。

4月19日下午,贺子珍结束了她的一生,享年75岁。

不久之后,贺敏学将妹妹的临终遗愿写成了一封报告,交到了中央办公厅,希望北京方面能够认真考虑,将贺子珍的骨灰安葬在八宝山革命公墓。

然而,中央办公厅的工作人员面对这份报告,也是十分为难。

按照当时的规定,必须是政府、军队中的干部,或者是为革命牺牲的烈士,才能葬在八宝山公墓。

贺子珍去世前,并没有担任具体职务,而且她的身份过于特殊,工作人员不敢擅自作主。

经过几天慎重考虑的之后,中央办公厅将这份报告呈交给了邓小平,希望由他来定夺。

看完报告之后,邓小平先是批评了“中办”的工作人员,这么重大的事情,竟然拖了这么久才汇报。

紧接着,他当即下达了两道命令:“贺子珍同志的骨灰,应该安置在骨灰堂一室。另外,所有在北京的领导干部,都要献花圈”。

要知道,八宝山革命公墓有着十分严格的管理条令,其中骨灰堂一室是安置中央领导人的地方。

这条命令,足以看出邓小平对贺子珍的重视,同时也是中央对她革命生涯的肯定。

1984年4月25日下午,八宝山革命公墓被围得水泄不通,当贺子珍的骨灰被安置好后,人们陆续献上花圈,用这种方式、送“井冈山第一位女党员”最后一程。