前言

前言在诗仙李白一生创作的所有诗词文章中,脍炙人口的篇章数量简直数不胜数,但是不得不说这李太白也是一个非常有个性的人,这不在他的诗中就有一个特殊的存在。

这首诗虽然知名度不高,但是却将李白的自由洒脱体现得淋漓尽致,甚至还针砭时弊,表现出李白非同凡响的思想境界,这首诗就是《嘲鲁儒》。

相信有很多人光是看标题都能就看出来这首诗的不一般,这“鲁儒”是谁?为什么会被诗仙大大嘲讽呢?今天就让我们来看看这首“骂人的绝唱”背后到底还有着什么样的故事

一、初到鲁地,剑术梦想受质疑

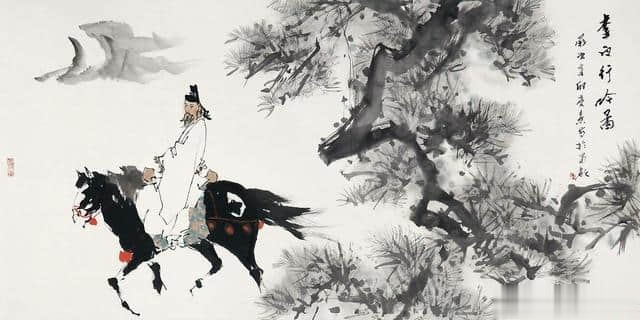

一、初到鲁地,剑术梦想受质疑话说开元二十四年的一天,李白经过游历之后终于跨越了大唐广阔的国土,从四川来到了山东这片文化气息浓厚的土地。

然而他的追求却和别人不一样,原来李白是心中怀揣着对剑术的痴迷与追求,希望能在这里找到高人指点精进武艺,但山东可不是个好目的地,这里的文化氛围与中原大不相同。

因为山东这一片在春秋战国的时候是齐鲁大地,而众所周知儒家的创始人孔子就是鲁国人,因此山东这里就深受周孔遗风的影响,儒学氛围浓厚,人们对剑术这类武学技艺并不太感兴趣。

可惜李白没意识到这一点,但他在山东未必不会有奇遇,这天清晨李白在汶水岸边闲逛边琢磨剑术,这时一个看似不起眼的老翁引起了他的注意。

这老翁虽然头发花白,但面容却如孩童般稚嫩,身上散发出一股不凡的气息,李白心生好奇,便上前询问:“老爷子,这地方有没有剑术高手啊?”

老翁闻言先是一怔,随即笑着对他说道:“小伙子,你咋觉得山东会有剑仙呢?在这读书人家聚居的地方,谁有那闲工夫耍剑呀?”

李白一听老翁话里话外的意思就是崇文贬武,因此心里有点儿不是滋味,连忙解释道:“剑术是很高深的武艺!我学剑术是为了锻炼心性,并不是小孩玩闹。”

老翁听后反而笑得更欢快了,反问他:“那读书不是锻炼心性吗?”这简单一问把李白给问住了。

作为文人出身,他自然知道读书对于文人来说有着非同凡响的意义,但这不代表李白支持一味地读书,他意识到自己的剑术梦想在山东这儒学重地是不被认同的,但又不愿服输,于是就继续与老翁辩论。

两人你一言我一语辩论到了太阳下山,围观的人慢慢都走了,只剩下李白和老翁从争辩变成了聊天,虽然没吵出什么结果,但也都让对方有所收获。

二、深入鲁地,感受儒家文化的厚重

二、深入鲁地,感受儒家文化的厚重在接下来的日子里,李白为了感受山东的人文环境,就深入了解了鲁地的儒家文化,感受到了这里浓厚的文化氛围。

他发现鲁地的人们深受儒家熏陶,都是非常重视礼仪、道德的,家族观念也非常厚重,这种传统的价值观在鲁地代代相传,成为了当地文化的重要组成部分。

然而李白也发现了这种保守观念的局限性——鲁地的人们在面对新事物和变革时,往往会表现出犹豫和抗拒,他们更倾向于遵循传统的方式维持现状。

当他走在鲁地的大街上的时候就发现,这里的人们不管是说话还是穿着都极其得体,孩子们在学堂里念着《论语》《孟子》,声音整齐划一,这是正常的。

但是就连坊市里的小商贩讲价也是客客气气的,这就不太对劲了,因为他之前游历的时候见到的市井氛围都是热闹欢快、人声鼎沸的。

可是在山东就完全不一样了,好像在这里气氛热闹一点犯法似的,所有人都举止得体,人际交往规规矩矩的,一点人情味儿都没有,好像连他们的想法都变得模式化了。

李白又走进了一所书院,发现书院的先生给学生授课时,这里的学生都坐得笔直,面前的桌上放着四书五经和各类注释书籍,他们的眼神专注且严肃,仿佛在探求什么高深的事理。

先生在授课的时候着重强调儒家经典中伦理尊卑的重要性,而学生们执行得也相当好,面对先生的时候,甚至话语中满是敬畏和小心。

李白觉得这种生活方式挺压抑的,他向来习惯自由随性的生活,喜欢那种无拘无束的感觉,但是在这里,他感觉好像被看不见的链子捆住了似的。

就算是晚上大家在酒馆里喝酒聊天的时候,说的也老是儒家那套教义,很少聊那些有想象力的诗歌和稀奇古怪的话题。

三、怒其不争,挥笔写下《嘲鲁儒》

三、怒其不争,挥笔写下《嘲鲁儒》虽然觉得山东人压抑,但李白至少是尊重他们的,直到有一天李白在街上闲逛时,瞧见一群儒生聚在一棵大树底下,正热火朝天地探讨着什么。

他们争来争去的重点竟然不是时局政治、民生社会,而是“仁义礼智信”这五常的意思以及在实际生活中怎么用,于是李白就默默地站在边上听着他们争辩。

但他听了一会就听不下去了,他觉得这些儒生只知道死守古代的典籍,却不懂得与时俱进,适应时代的变化,他们的迂腐和保守简直让李白感到荒谬。

然而这些人还不自知,他们穿着那过时的儒服,却还把这当做是什么值得骄傲的事,就好像在夸耀自己的迂腐和顽固,而其他人竟然也没觉得有问题。

李白认为真正有学问的人应该是能够解决实际问题、推动社会进步的,而不是像这些鲁儒一样,只会空谈理论,却没有任何实际的行动和能力。

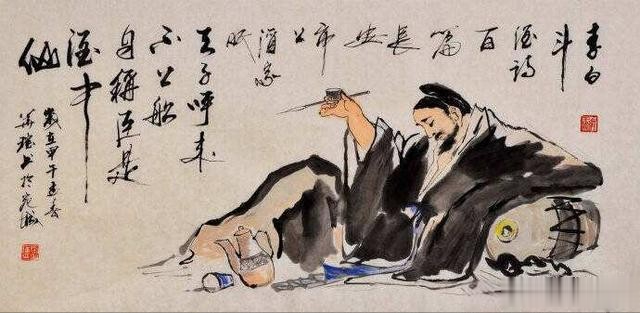

于是李白心中攒了一股气,这股气最终化作了一首尖锐的诗——《嘲鲁儒》,他在这首诗中对鲁地的儒生们进行了毫不留情的嘲笑。

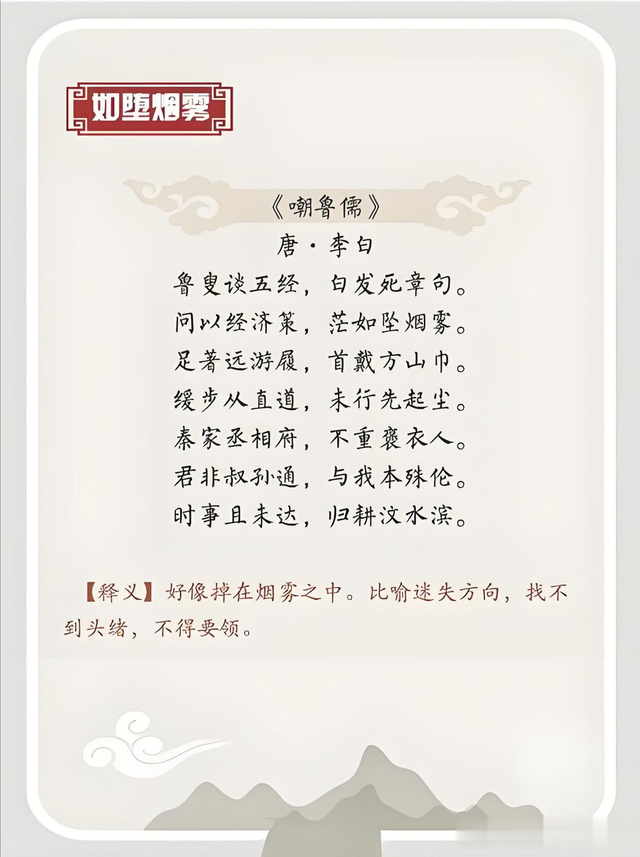

他讽刺这些儒生只知道死抠章句,对现实世界一无所知,当被问及身为士人最重要的治国方略观点时,他们却如同置身于茫茫烟雾之中,找不到方向。

只见这首诗通过“鲁叟谈五经,白发死章句。问以经济策,茫如坠烟雾”这短短四句就将那些儒生的迂腐和无知描绘得淋漓尽致。

接着,李白又描绘了儒生的装束和行动:“足著远游履,首戴方山巾。缓步从直道,未行先起尘。”这种夸张的描写让人忍俊不禁,同时也显示出了这些儒生的迂腐和装腔作势。

而在诗的结尾部分,“时事且未达,归耕汶水滨”一句再次强调了儒生的迂腐和不懂时变,讽刺他们沉浸在自己的世界里,对现实世界一无所知。

李白对那些只知道死抠章句、空谈理论的读书法是非常反对的,反而更欣赏那些能够与时俱进、勇于创新的人。

同时,李白也通过这首诗表达了自己的个性和见解,大概是由于性格中充满了浪漫因子,他这人对自由、开放、创新的文化和社会环境是极其向往的。

因此《嘲鲁儒》这首诗充分展示了李白对那些僵化、守旧的儒生的不满和批判,但虽然他对鲁地儒生的迂腐和保守表示不满,却也没有完全否定儒家文化。

因为李白深知儒家文化作为主流学说,它的价值是不容忽视的,更何况李白本人也是在儒家教育中成长的,他能理解儒学对士人的意义,因此以一种批判性的态度来看待它。

结语

结语因此,《嘲鲁儒》这首诗不仅是一首讽刺诗,更是一首不同类型的思想主张进行碰撞之后产生的作品,让我们看见了李白那与众不同的不羁性格和博大胸怀。