去年6月,朋友小北以全系第一的成绩从985高校硕士毕业。所有人都以为她会像小说里的主角一样,入职名企、年薪百万、人生开挂。但现实是,她成了“家里蹲大军”中最沉默的样本——白天蒙头睡觉,凌晨三点打游戏氪金,BMI跌到16,靠父母接济度日。当被问及“为什么不去找工作”时,她苦笑:“投了300份简历,连面试机会都没有。我好像……被整个世界遗弃了。”

这像极了我们这代人的隐喻:用“优秀”浇筑的人生护城河,最终成了困住自己的牢笼。那些曾被“名校光环”“高绩点”“奖学金”镀金的骄傲,突然在现实的飓风里碎成渣滓。我们开始怀疑:为什么越努力,越无力?为什么越优秀,越焦虑?

撕开“躺平”的伪装:一场集体性认知崩塌

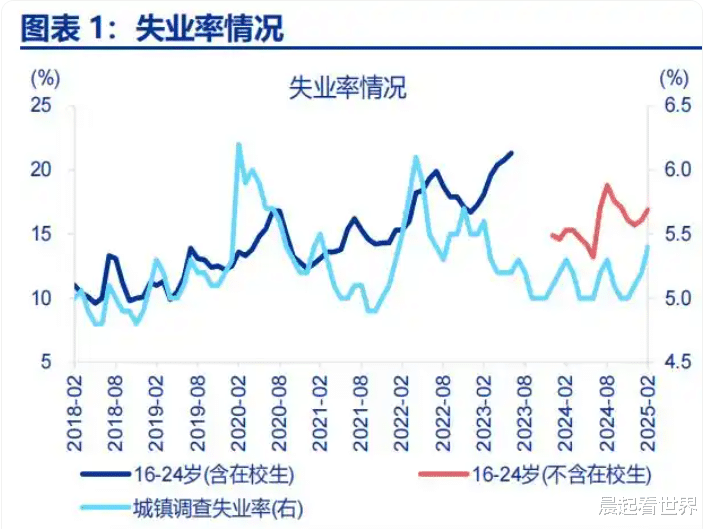

小北的故事绝非个例。数据显示,2024年青年失业率突破21%,其中25-30岁群体占比超40%。更值得警惕的是,这种“躺平”背后藏着深层的认知危机:

社会转型的撕裂:传统职业路径崩塌,新兴行业门槛高企,我们像被困在玻璃幕墙里的飞蛾,看得见光却找不到出口;

价值观的断层:上一辈的“稳定至上”与Z世代的“自我实现”激烈碰撞,当“考编热”与“数字游民”并存,我们成了价值观的孤儿;

认知税的暴击:用“躺平”对抗内卷,用“摆烂”掩饰恐惧,最终发现——逃避才是最高成本的生存方式。就像小北说的:“我连‘废物’都当不好,连游戏都打不赢排行榜。”

危机中的觉醒:那些“烂透了”的人后来怎样了?

在豆瓣“25岁人生重启计划”小组,10万年轻人正在书写另一种答案:

@咸鱼翻身:从被裁员到摆摊卖早餐,如今月入3万:“原来我的价值不在写字楼里”;

@量子玫瑰:抑郁症休学两年后,用插画治愈了10万网友:“允许自己烂,才是重生的开始”;

@野生程序员:裸辞后开发了一款小众APP,被大厂高价收购:“失败教会我最重要的事——先做再想”。

这些故事印证了作家松浦弥太郎的话:“人生没有太晚的开始,只有过早的放弃。”真正的认知税,不是我们交不起,而是我们不敢承认自己需要重新计费。

重建生存系统:给“25岁烂透了”的你五把钥匙

🔑钥匙1:把“优秀”埋葬,与真实的自己和解

停止用KPI丈量人生。就像《倦怠社会》所说:“功绩主体在筋疲力尽时仍持续运转,最终陷入毁灭性自我谴责。”允许自己当个“废物”,或许正是触底反弹的开始。

🔑钥匙2:用“最小可行性行动”打破瘫痪

心理学中的“5分钟法则”告诉我们:当连起床都像跨栏时,先坐起来,再伸一次懒腰。小北后来每天强迫自己做三件小事:整理床铺、喝一杯温水、写三行日记。三个月后,她开始能规律吃两餐饭。

🔑钥匙3:建立“认知避难所”

加入细分领域的兴趣社群(如豆瓣“数字游民研究所”),关注非主流成长博主。

记住:信息茧房不是牢笼,而是重建认知的脚手架。

🔑 钥匙4:设计“人生ABZ计划”

A计划:当前能维持生存的事(如兼职翻译/自媒体);

B计划:正在探索的兴趣(如小红书穿搭/闲鱼无货源);

Z计划:6个月不赚钱也能活底线的存款。(参考领英创始人霍夫曼的“ABZ理论”)

🔑 钥匙5:启动“认知复利计划”

每天用30分钟学习“元技能”——写作、演讲、数据分析。这些看似无用的积累,终将在某天裂变成破局利器。正如纳瓦尔所说:“财富是认知的变现,贫穷是认知的破产。”

潮湿的雨天里,长出自己的根系

26岁的溃败,不过是命运给的一场“认知排毒”。那些让我们羞耻的“摆烂”“躺平”,恰恰是系统在强制重启。就像暴雨过后,腐烂的落叶会成为新芽的养料。

请记住三件事:

允许自己“烂”:这不是堕落,而是身体在发出求救信号;

警惕“假努力”:刷1000小时网课不如真正掌握一项技能;

相信“第二曲线”:所有伟大的事物,都诞生于至暗时刻。

最后,把《无声告白》里的话送给你:“我们终此一生,就是要摆脱他人的期待,找到真正的自己。”那些以为跨不过去的坎,终将成为托起你飞翔的风。