在长达数年的艰难岁月中,张思德同志以其卓越的奉献精神和无私的行为,成为了中国共产党历史上一个值得铭记的名字。他的一生没有太多戏剧性的波折,他的每一步都坚定地为人民服务,哪怕是在最艰难的环境中。1944年,在为解决同志们的冬季取暖问题时,张思德不幸牺牲。他的故事如何激励我们,面对困难,坚持自我奉献的精神呢?

在中国人民解放军的壮丽史册上,众多英雄人物的事迹灿烂如星河,其中张思德的名字尤为熠熠生辉。他是全军公认的八大英模之首,更是无数军人学习的榜样,被誉为奉献与服务精神的杰出代表。张思德的一生短暂,他所作的贡献却深远影响了后来的世代。

张思德的成长之路坎坷而独特。他在乡亲们的怀抱中辗转成长,接受着各家的关爱和教育。这种“百家养育”的经历,让他感受到了集体的温暖和人间的善意。为了纪念这份广泛而深刻的恩情,养父母为他取名“张思德”,寓意着他应永远怀着一颗感恩的心,思考如何回报社会的美德。

在这种艰苦而温馨的环境中,张思德逐渐长大成人,内心深处种下了坚定为民服务的种子。他的早年经历塑造了他坚韧不拔的性格,为他日后投身于国家和人民的事业埋下了伏笔。

在1932年的冰冷冬季,刺骨的北风带着零星的雪花在六合场上空飘舞,气温骤降,村民们的内心却被一股暖流填满。传言红军已经进驻川北地区,这支代表着贫困阶层的队伍以打击地主豪绅和帮助底层民众为宗旨。

张思德在六合场经常走动,通过村里的窃窃私语逐渐对红军的行动和目标有了更深的认识。他聆听着来自四面八方的讲述,这些故事逐渐构建起他对这支队伍的复杂感情和认同。

1933年3月8日,红军在川北发动了具有里程碑意义的营渠战役。他们英勇地打败了国民党川军,解放了仪陇以南的营山、渠县等地,带来了地区的巨大变革。消息传来,立山镇的村民们激动不已,因为他们知道,红军的下一步行动将是解放他们自己的六合场。

张思德的心情难以平静,红军的行动不单单是军事行动的胜利,更是他心中理想的跃进。他看到了希望,一个可能由底层人民主导的新世界,这让他对加入红军的想法愈发坚定。他想象着自己也能成为推动历史前行的一员,为构建一个没有压迫、人人平等的社会而战斗。

张思德在1934年底毅然决然地加入了红军,张思德凭借出色的表现迅速脱颖而出。在瓦子寨战斗中,他英勇作战,不畏危险,为部队立下战功。正是因为这场战斗中的卓越表现,他得到了组织的认可,并于当年冬天被选送进入列宁小学。这所学校教授文化知识,还进行严格的军事训练,旨在培养具备全面素质的革命战士。经过刻苦学习和训练,张思德顺利毕业,并被调入省军区指挥部的政治部担任交通员。

在这一岗位上,他以高度的责任感完成了许多重要任务,成为战友和领导信任的骨干力量。之后他被提升为特务连的班长。在随后的战斗中,他总是冲锋在前,以机智和勇敢著称。他的战斗风采尤其在一次突击中得到体现:面对敌军火力强劲的阵地,张思德冒着生命危险,独自夺得两挺机枪,为战斗的胜利立下了不朽功勋。这一战绩至今仍被战友们津津乐道。

红军长征期间,战士们的生存环境极其恶劣。漫长的征程中,饥饿成为最大的考验,许多战士因饥饿和寒冷倒在了茫茫的草地上。面对粮食的匮乏,部队只能依靠野草和野菜维持生存。并非所有的野菜都能食用,一些植物含有剧毒,给部队的生存带来了新的挑战。

红军在长征途中发起了“尝百草”活动。这是一项冒险的任务,要求战士们亲自采摘并试吃不熟悉的植物,以确定哪些可以食用。在这项关系全队生死的活动中,张思德总是身先士卒,冲在第一线。条件多么恶劣,他都毫不犹豫地承担风险,率先尝试各种不确定的植物,只为确保战友的安全和生存。

张思德被任命为烧炭班班长这一决定是在1940年,当他初次调入中央警卫营后不久,营里决定组建一个专门的烧炭小组以支持部队的能源需求。选择张思德带队并非偶然。他们的信任基于张思德的经验——这种“经验”仅限于他在北撤途中与当地村民共同烧制过一次炭。

那次烧炭的经历对张思德而言,是一次快速且粗略的学习过程。在不得已的情况下,他只能迅速从当地老乡那里学习烧炭的基本技能。这段经历短暂,却成为他被选为烧炭班班长的重要依据。

张思德内心深处却对自己是否能够承担这一重责大任感到忐忑不安。他对外信心满满地表达“保证完成任务”,实际上他深知自己的烧炭技能还远未熟练,心中难免有些无底。

在1944年的一个秋日,张思德带领着他的战士们决定挖掘新的炭窑,以提高木炭的生产量,满足部队日益增长的能源需求。他们选择了一个看似稳固的地点开始工作,意图开辟一座新窑洞。

9月5日的早晨,他们已经在窑洞里劳作了几个小时。突然间天空阴沉下来,一场突如其来的秋雨开始倾盆而下。雨水迅速渗透土壤,对窑洞的结构稳定性形成了威胁。就在他们准备撤出窑洞的瞬间,雨水加剧了土壤的松动,窑洞的洞顶开始发生塌陷。

在这危急时刻,张思德的本能反应是保护他的战友。尽管有机会第一个冲出危险区域,他选择了推开身边的战士,指引他们向安全的地方疾跑。张思德朝向崩塌的土块,试图稳住更多松动的地方,为战友争取逃生时间。

不幸的是随着雨势的加重,整个窑洞结构迅速恶化,大块的土石猛烈坍塌,将他困在了里面。当救援队伍到达时,张思德已被埋在了塌陷的窑洞中,牺牲时年仅29岁。

当张思德牺牲的噩耗传到延安时,毛泽东正在伏案批阅文件。听到这个消息,他的手微微一顿,似乎不敢相信自己的耳朵,愣了片刻才反应过来。随之而来的,是他眼神中的悲痛与难以掩饰的惋惜。他的表情变得凝重,眉头紧锁,眼眶渐渐泛红,像是回忆起这个平凡而忠诚的战士的一幕幕。他抬手轻轻擦拭眼角,低声喃喃道:“多好的小伙子啊,就这么走了……”语气中充满了悲叹和无奈。

毛泽东缓了片刻,目光转向站在一旁的警卫员,声音略带急促地问道:“他的遗体现在在哪里?

警卫员低下头,有些迟疑地回答:“还压在窑洞底下,我们正打算就地掩埋。

话音刚落,毛泽东的表情瞬间变得严峻起来,他的脸色骤然一沉,猛地拍了一下桌子,声音中透着一股压抑不住的怒意:“这怎么行?就地掩埋?万一让山上的豺狼叼了去怎么办!

他停顿片刻,缓了一口气,随后坚定地命令道:“马上把张思德的遗体挖出来,妥善保护好,一刻也不能耽误。”他的语气中充满了对张思德的深切怀念,以及对部队纪律的严肃要求。

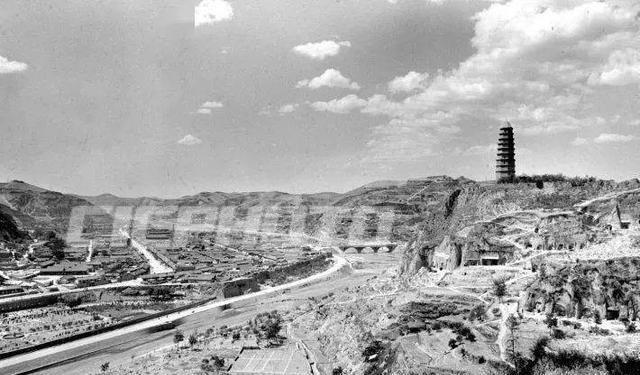

1944年9月8日下午,延安的天空微云轻覆,空气中透着一股肃穆的气息。在凤凰山脚下的枣园操场,一场沉痛而庄严的追悼会正在进行。这场悼念的主角,是年仅29岁、为人民事业献身的张思德。

操场上站满了从四面八方赶来的同志和群众,他们穿着朴素的衣服,表情凝重而沉静,仿佛要用沉默来表达他们心中的哀思。在张思德的遗像两旁,悬挂着毛主席亲笔题写的挽联:“向为人民利益而牺牲的张思德同志致敬”,每一个字都透露出无比的重视和尊重。

张思德虽出身贫寒,在他短暂的生命里做出了卓越的贡献,成为了革命队伍中最朴实无华的无名英雄。他没有耀眼的头衔,没有显赫的功绩,他以默默无闻的姿态,在每一个平凡的岗位上履行着自己的责任。他的真诚、朴素和不畏艰难的精神,深深打动了毛主席,也成为革命队伍中的一面旗帜。

张思德的事迹没有在历史的长河中广泛传播,他的精神早已融入革命事业之中,成为了后人追随的榜样。他的无私奉献和坚定信念告诉我们,在最普通的岗位上,也可以创造非凡的价值。正如毛主席所说,他的牺牲“比泰山还重”,他那朴素而伟大的精神,值得我们每一个人去学习和传承。