前言

泽连斯基前顾问突然爆料乌克兰末日计划:一旦战败就引爆核电站,拉俄罗斯同归于尽。

乌军情局局长布达诺夫被指策划这一极端方案已超过一年半,计划中不仅包括摧毁本国核设施,还要攻击俄方控制的所有核电站。

核电站被武器化后会造成怎样的灾难性后果?当一个民族被逼至绝境,该如何避免核基础设施成为最后筹码?

这位军情局掌门人并非信口开河之辈,他的计划如同一把架在欧亚交界处的达摩克利斯之剑。

一旦乌军战败,他们将不惜代价炸毁境内所有核电站设施,同时对俄罗斯境内能攻击到的核设施实施打击。

扎波罗热核电站作为欧洲最大核设施,此刻就像一个被双方争抢的烫手山芋,谁都想控制它,谁都不敢轻举妄动。

这座能够为数百万居民提供电力的巨型发电厂,此刻正站在核灾难的悬崖边缘。

自2022年战争爆发以来,这座原本为民造福的钢铁巨兽已变成一个潜在灾难源,双方都曾被指控对其实施袭击。

核电站与核武器虽非一物,但其中蕴含的破坏力同样触目惊心,若发生切尔诺贝利式的灾难,放射性尘埃不会在意国界线的存在,而是随风飘散至整个欧洲大陆。

更令人不安的是,乌克兰并非无操作能力,作为前苏联核心工业区,乌境内不乏具备相关专业知识的工程师和科学家。

这场核威慑游戏背后,折射出战争走向极端时失控的风险,也揭示了当大国博弈令小国走投无路时,孤注一掷的危险意味。

美国政策大转向,乌克兰的救命稻草变成断头台

政治舞台上的变脸速度堪比川剧,白宫主人换了一张面孔,乌克兰的国际处境便从天堂跌入地狱。

拜登时期,美国对乌克兰犹如慷慨的恩主,源源不断的武器装备和经济援助如甘霖滋润着这片饱受战火蹂躏的土地。

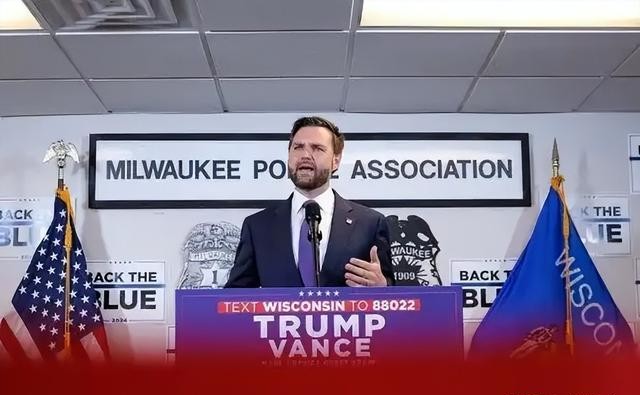

特朗普入主白宫后,这盘棋却被彻底打乱,美国对乌政策从全力支持变成了不动声色的抽身,仿佛一夜之间从救世主变成了冷眼旁观者。

库尔斯克战场上的微妙变化堪称教科书级的政治示范,乌军刚刚踏入俄罗斯领土,美国就恰到好处地暂停了军事援助和情报共享。

泽连斯基最近访美遭遇的冷遇如同一盆冷水浇灭了基辅最后的希望,那场本该签订稀土矿产协议的会议变成了一场外交灾难。

美国想要的很简单:乌克兰的油气、稀土资源,以及战略上的港口和发电站,这些价值连城的筹码足以让华盛顿放弃对基辅的政治支持。

美俄两国正在战场外悄然达成一种微妙的默契,棋盘上的乌克兰如同被宰割的羔羊,任由大国们瓜分骨肉。

这种政策转向不仅表现在美国援乌力度的急剧下降,更体现在华盛顿对基辅政府态度的实质性变化。

当初的援助如今看来更像是一场精心设计的陷阱,先让乌克兰深陷战争泥潭无法自拔,再逼迫其接受不平等条约。

乌克兰这才悲哀地发现,昔日救命的稻草,如今已经盘成一个套在自己脖子上的绞索,而绳子的另一端,正被美俄两国共同握在手中,只等最后一刻的收紧。

阿雷斯托维奇,这位政治变色龙的口中吐出的每一个字都值得玩味,他的身份转变堪称现代政治中的奇观。

从泽连斯基的亲密顾问到流亡美国的批评者,阿雷斯托维奇完成了一次堪比蝴蝶破茧的蜕变,只不过破茧而出的不是美丽的彩蝶,而是带着尖刺的毒蝎。

他频繁出现在各类媒体上,曾不无威胁地表示若能掌权,定要将泽连斯基团队一网打尽送进监狱,这话听在基辅权力中心里,无异于一记政治重拳。

阿雷斯托维奇此番爆料的时机微妙至极,恰逢特朗普重返白宫之际,这位精明的政治投机者显然在为自己铺设一条重返乌克兰政坛的金光大道。

而布达诺夫则是这场政治闹剧中另一个不可忽视的角色,与舌灿莲花的阿雷斯托维奇不同,他是个不折不扣的行动派。

2015年,他带领突击队深入顿巴斯地区敌方阵地后方,肩胛受伤后仍率队突破3公里封锁线,这种铁血意志令人胆寒。

一年后,他又指挥突袭克里米亚半岛俄军空军基地,当场击毙数名俄军特种兵,这一举动如同一记响亮的耳光扇在了克里姆林宫的脸上。

办公室里养着青蛙的怪癖,更透露出他性格中不同寻常的一面,与其说他是军人,倒不如说他更像一个不畏生死的独行侠。

这样一个角色若真掌握着核大棒,的确令俄美两国不寒而栗,美国提出接管核设施的提议,背后藏着对布达诺夫极端行为的恐惧。

值得玩味的是,美俄两国对这一威胁的反应迥然不同,俄罗斯选择加强对已控制核设施的防卫,美国则试图通过外交手段接管所有核电站。

当然,阿雷斯托维奇的爆料是否属实尚存疑问,但仅此一说已足以在国际社会掀起轩然大波,世界各国不得不为可能出现的核灾难制定预案。

在这出错综复杂的政治大戏中,究竟谁才是手持核按钮的猴子?是布达诺夫的铤而走险,还是阿雷斯托维奇的借刀杀人?抑或是美俄两国借题发挥的权力游戏?

答案或许就像战场上的硝烟,永远难以看清,但核电站的安全却是悬在全欧洲头顶的达摩克利斯之剑,任何轻举妄动都可能引发无法想象的灾难。

大国棋局中的悲情棋子

乌克兰的悲剧从地图上就已经注定,这个夹在俄罗斯与欧洲之间的国家,就像一块风水宝地,谁都想占据,谁都不肯放手。

对莫斯科而言,乌克兰不仅是通往欧洲的门户,更是其重返大国地位的必争之地,失去乌克兰就如同老虎断了爪牙,再难重振雄风。

而对西方阵营来说,乌克兰与俄罗斯本就是一丘之貉,不过是用来消耗俄罗斯军事实力的廉价耗材,可以支持,也可以随时抛弃。

然而,投靠西方最终证明是饮鸩止渴,一旦失去利用价值,昔日的盟友立刻变成了瓜分其利益的刽子手。

历史上的焦土政策总是绝望者的最后选择,二战末期,希特勒曾下令在德国战败时摧毁所有基础设施,宁可让德国成为一片废墟,也不愿其落入盟军之手。

幸而当时有明智的德国官员拒绝执行这一疯狂命令,否则欧洲或将陷入更长久的战后创伤。

现代战争的残酷性在于,战火已从传统军事目标蔓延至能源与民生设施,核电站这种本应造福人类的设施,不经意间被裹挟进权力游戏的漩涡。

国际原子能机构曾多次就扎波罗热核电站安全发出警告,却苦于缺乏有效干预机制,只能眼睁睁看着危机一步步逼近临界点。

这种无力感暴露了国际法在处理此类危机时的尴尬境地,当主权与人类共同安全发生冲突,现有机制往往束手无策。

更令人担忧的是,乌克兰作为前核武器国家,其工程师和科学家仍保留着相关专业知识,在绝境中重启核计划并非天方夜谭。

布达诺夫曾暗示乌克兰可能正在研发核武器,这一消息若属实,将使整个局势更加复杂难测。

乌克兰的核威胁,从某种程度上说,是大国博弈中一颗不起眼的棋子被逼到墙角时的绝地反击,它既反映了弱国在强权面前的无奈,也揭示了现代国际秩序的脆弱。

当一个民族感到生存受到威胁,当他们认为自己被整个世界抛弃,极端行动便成为他们眼中唯一的救命稻草,无论这根稻草多么危险。

结语