将门后代,秉承先祖遗风,忠诚与孝道代代相传,不绝如缕,确保了家族荣誉与美德在历史长河中得以延续。

1965年,36岁的许光,许世友长子,大学毕业成为首批本科海军军官,6次立功晋升舰艇长。为尽孝,他放弃军旅生涯回乡照顾祖母,后留农村基层奉献48年。2013年,许光离世,捐20万积蓄于新县福利事业。

上世纪二十年代末,许世友将军与朱锡明迎来三子。因前两子夭折,小名“黑伢”的他,成为了许世友的长子。

1932年,国民党启动第四次“围剿”,红四军总指挥徐向前领兵转战川陕。第12师34团团长许世友紧急告别家人,随后失去联络。

红军撤离后,反动派疯狂扫荡根据地。朱锡明携婆婆与三岁幼子许光四处避难,靠沿街乞讨度日。

许光与姑姑曾藏身山洞避敌三日三夜,期间敌人烧山,洞内酷热难耐,近乎火炉,致使姑姑秀发被灼焦。

艰难时期,许世友之母为护儿媳,迫使朱锡明再嫁。许光随后与祖母相依为命,而母亲仍时常暗中返回照料。

七岁时,许光加入儿童团。在大别山区,他与祖母共同生活并投身革命斗争,历经十三年,直至二十岁,终于与父亲重逢。

1948年,王树声将军率部抵达麻城,许世友的老乡兼战友身份。许光与祖母前往探望,王树声迅速辨认出这对多年未见的祖孙。

祖孙俩在王树声部队休整半年后,重逢许世友。十七载别离后,许世友满怀激动,亲赐子名“许光”。

许光立志从军报国,许世友遂安排他入山东军区学校补习文化。在校期间,许光结识了同龄青年教师李心田。

李心田与许光结下深厚友谊,后据其经历创作小说《闪闪的红星》。该小说改编成电影后广受欢迎,许光成为剧中主人公潘冬子的原型人物之一。

在父亲的支持下,许光就读于华东军政大学及大连海军舰艇学院,凭借自身努力,他成为了新中国首批本科学历的海军军官。

毕业后,许光分配至北海舰队,隐瞒身份,于一线战斗部队历经锤炼,圆满达成各项任务。

许光,年约三十,凭真才实干六次立功,晋升北海舰队首批舰艇长。他英姿勃发,犹如一颗新星,正冉冉升起于海军界。

离军营返故乡,侍奉父亲尽孝道,致力于家庭责任。

1965年,许光正引领北海舰队军舰在浩瀚大海上航行。36岁的他正值盛年,身为舰艇长,未来充满无限可能。

调令一纸,扭转了他的人生道路。尽管事务繁忙,许世友将军始终心系家中年迈的母亲。

许世友屡请母亲至山东、南京享福,但老人不惯城居,数日后便归大别山老家。许世友对此深感为难。

许世友身为开国上将,肩负重任,难以常侍母亲。见母亲近九十岁,他让儿子许光回乡代自己尽孝。

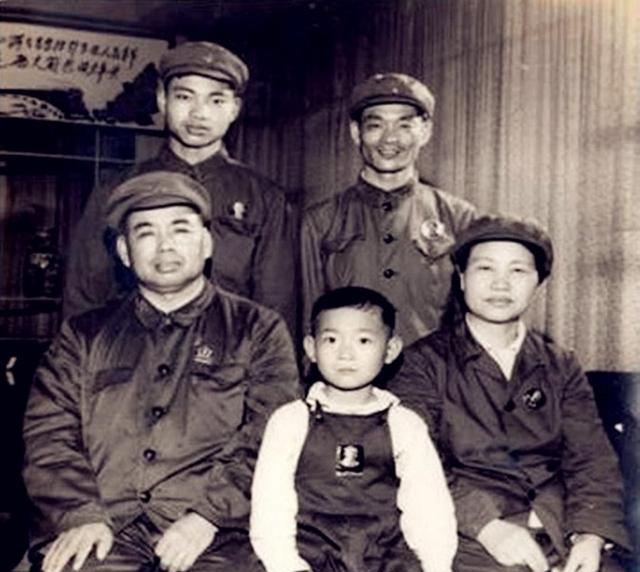

接到父亲指示,许光即刻筹备转业。许世友家中举办送行宴,战友们齐聚一堂,为许光饯行。

许世友含泪向许光解释军务繁重,无法尽孝。在场的战友均被这对父子的情感深深打动。

许光离开父亲与青岛这座海滨城市,背起行囊重返大别山深处。那片土地,对他而言既充满熟悉感,又略带陌生。

回新县后,许光被调至县人民武装部任参谋。他购置自行车一辆,每日骑行于县城与老家两地之间。

许光全心照顾祖母,她想吃什么,他都尽力满足,还常亲自下厨做美味饭菜。

许世友的母亲在孙子的精心照顾下,享受了半年的幸福时光。然而,半年后,因年迈,她不幸离世。

许世友于东海前线指挥海防备战,无法归家奔丧,故由许光代父料理祖母丧事。

家境贫寒,工资微薄,许光连祖母安葬费都无法承担。他从乡供销社借款三百元,才得以让祖母安息。

祖母离世后不久,部队邀请许光重返军营。这对36岁的他而言,是重振事业的重要契机。

为此,许光特地返回军区探望父亲许世友。当被父亲问及是否想重回部队时,许光长时间沉默不语。

最终,许光望向父亲,平静宣告:“我决定留在大别山。”自此,他将一生奉献给了这片山区。

他的两个弟弟均在部队有所成就,大弟许建军任南京空军司令部团级参谋,小弟许援朝晋升少将。相比之下,许光坚守农村,履行对父亲的承诺。

临终前仍捐款助人,其大爱精神将长存于世,激励人心。善行义举,彰显人性光辉,传递正能量,让世界因爱而更美好。

1969年,黄帽冠山新县段迎来特殊施工队,许光率武装部民兵,持柴刀在崎岖山路中开辟通道。

许光接到上级重任,需在山顶建微波站。但因山路崎岖,大型机械无法上山,任务面临挑战。

许光指挥民兵拆解工程机械为零件,肩扛手提运至山顶。在荆棘密布的山中,他们历经三百余日艰苦奋战,不懈摸爬滚打。

七十年代初,新县多区未通电。许光率武装部民兵前线奋战,亲自搬运数吨电线杆至山上。

历经半年,新县县城成功通电。许光率领民兵,逐步改善家乡面貌。

1987年,新县遭特大暴雨侵袭,多地爆发洪灾。许光不顾病痛,连夜奔赴抗洪前线,亲自指挥救灾工作。

道路积水致吉普车冲入深水坑,许光头部撞碎挡风玻璃,随后陷入昏迷状态。

许光在医院昏迷三天三夜,头部缝了近二十针,牙齿也掉了几颗。苏醒次日,他悄然离院,重返抗洪一线。

许光秉承父亲作风,生活中原则严明。他虽爱烟,却从不抽公烟,亦不在他人反感时吸烟。

1982年,单位因许光孩子众多,分配给他一套带小院的住房。数年后,县里规划在其家旁建家属楼,所选用地块与他的住宅用地产生冲突。

了解情况后,许光当即赞同拆迁,随即带领全家迁至附近山坡农户家中临时安顿。

家属楼竣工后,许光依组织安排优先选房,他选了最小的一套,面积不足七十平方米。

后来,河南省军区拟提拔许光至信阳军区,此为其晚年仕途关键契机。但许光礼貌地拒绝了组织的提议。

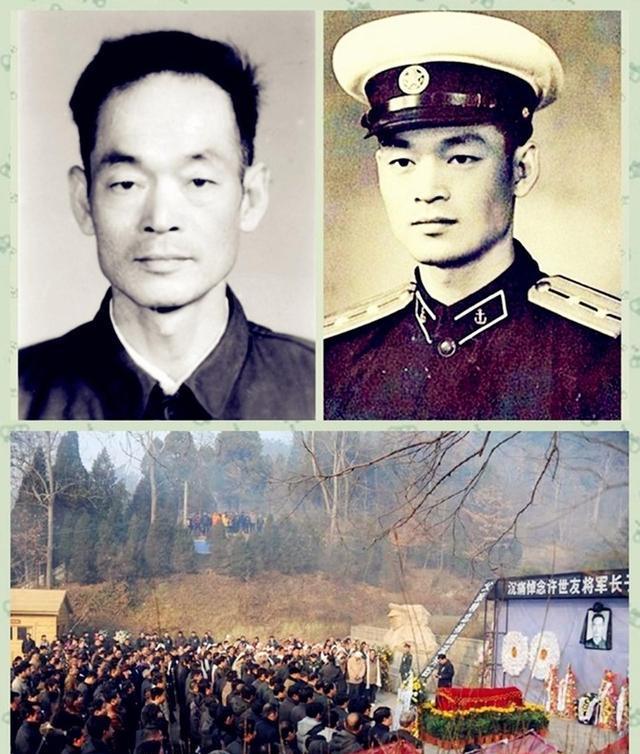

2013年1月6日,许光在寒冷无暖气的小屋中去世,终年八十四岁。室内摆放着七十年代旧衣柜及九十年代老式电视。

这位将军之子生前节俭,资助老红军逾十万。临终遗嘱,将毕生积蓄二十万悉数捐予新县。

该捐款助力老人儿童福利事业,传承军人后代对家乡的深情。许光一生践行不依赖父辈,以自己的行动为民众带来福祉。

大爱长存,照耀人间,其精神将永远传递给后世,激励人心。

许道昆,许光长子,秉承祖辈从军之志,高中毕业后立志参军。时许光于县武装部任职,本可轻易为子铺路,却未为之。

许光未答应儿子请求,令其下乡做知青。一年后知青政策废止,许道昆终得偿所愿,穿上军装。

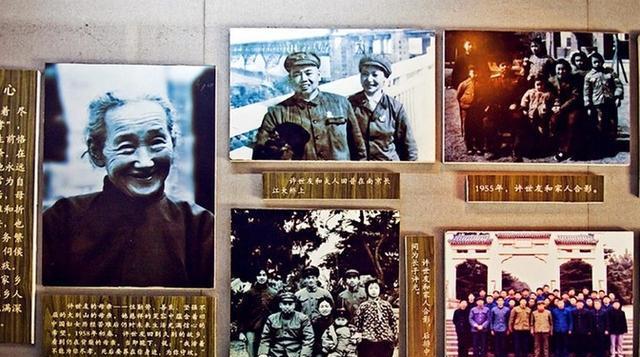

1965至1977年间,许光送别五位至亲:祖母、母亲朱锡明、伯母及伯父。他亲自为这些亲人办理了丧事。

许光不仅照料亲人,还为九名老红军遗孀养老送终。他传承父辈精神,践行对革命前辈的诺言,以实际行动表达敬意与责任。

1979年,许世友亲笔致信许光,立下土葬遗嘱。次年,他再次写信并寄来二百五十元,嘱咐儿子为其筹备棺材。

信中着重要求,棺材须劣于常人,禁止奢华。这份节俭家风在父子两代中得以全面延续。

1985年,许世友临终前告知许光,他一生从军,未能孝敬父母,愿逝后葬于双亲旁。许光为实现父亲遗志,竭尽全力。

许光办完丧事后并未消沉,依旧在基层默默奉献,致力于改变家乡面貌,贡献自己的力量。

他曾居住的七十平米小屋,内置简约家具:七十年代衣柜、九十年代九英寸电视机及旧沙发,其中电视机系其任副部长时购得,为借钱所置。

许光生活节俭至极,助人时却慷慨大方。他毕生节衣缩食,累积资助老红军逾十万,尽显无私情怀。

2013年1月6日寒冬,八十四岁的许光在无暖气的房中离世。其追悼会朴素至极,与他一生简朴的作风相吻合。

许光遗嘱言明,将毕生积蓄二十万元捐予新县,专款用于老人儿童福利。此乃他为家乡奉献的最终馈赠。

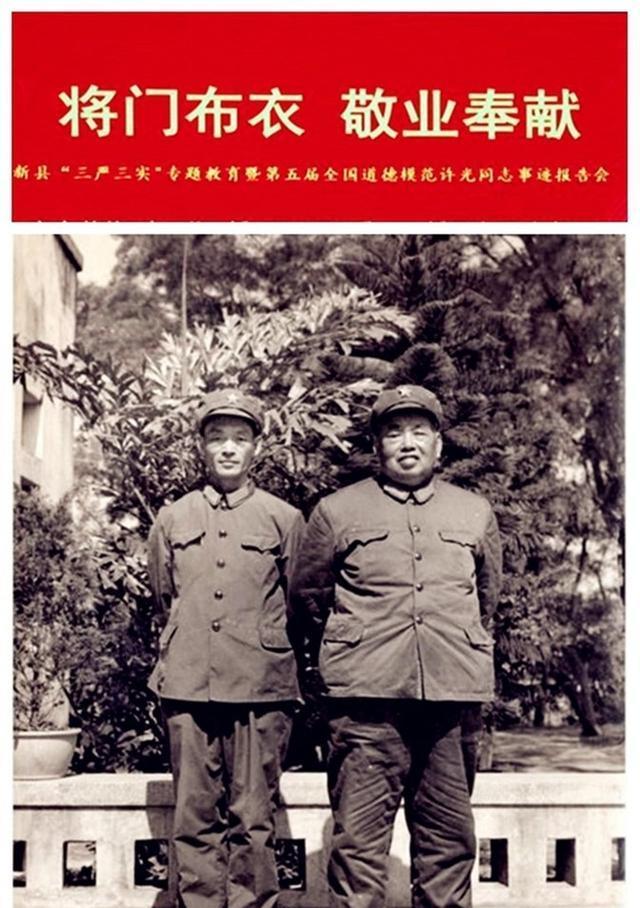

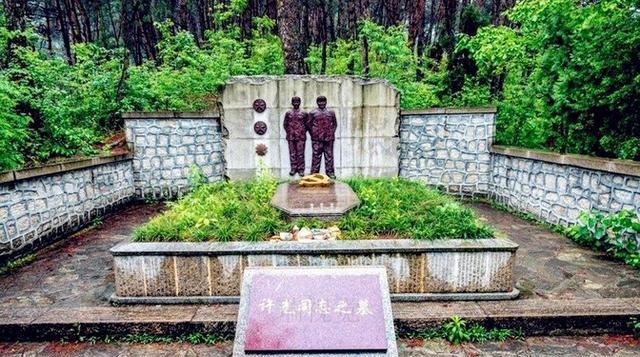

许光墓碑上刻道:“许世友上将长子,甘为布衣,农村奉献四十八年。”此语概括其一生,亦传承了一个时代的精神。

许光以平凡而伟大的一生昭示:人的光辉非借父辈之光,而在以行动照亮他人。这份精神财富,恒久镌刻于大别山的广袤土地。

今日,路人经新县老人福利院及幼儿园,见孩童欢腾,皆忆起那位将门后裔的无私付出,他以毕生践行了“家国情怀”的真谛。

许光以独特方式延续父辈精神,在平凡岗位创造不凡传奇。其事迹深刻烙印在新县人民心中,成为永恒的记忆。