在旧中国,女性的地位极其低下,几乎被视为毫无价值。从出生起,她们就被要求听从父母的安排;结婚后,必须服从丈夫的意志;如果丈夫去世,她们又得顺从儿子的决定。

女性的命运似乎总是被他人掌控,毫无自主权。只有理解了这种社会背景,才能真正读懂张幼仪的故事。

张幼仪的经历,正是那个时代无数女性命运的缩影。

黄蕙兰(外交家顾维钧的夫人)的传记里也提到:

张作霖在大太太(张学良的母亲)去世后,没有再娶。他以典型的旧式中国观念对待女性:女人不被视为完整的人,最多只能算“半个人”。

这种观念在当时的社会中并不罕见,正如一个中国故事所描述的:一个人有一个儿子和一个女儿,却对别人说自己有“一个半孩子”。这种说法反映了女性在传统社会中的卑微地位。

有一次,黄蕙兰和张学良的夫人参加一场晚会。来自吉林的军阀张作相(张作霖的堂兄弟)看到黄蕙兰没有节目单,便礼貌地将自己的那份递给了她。

这件事传到张作霖耳中后,他把张作相叫去狠狠训斥了一顿,认为张作相做了一件“傻事”。

费正清在《中国回忆录》里也写到:

在上海租界,工部局的环卫车每天清晨都会从街道上捡走女婴的尸体。

对于许多贫困家庭来说,杀死女婴似乎成了一种无奈的选择,甚至带有某种“必然性”。在城市,他们只能依靠工部局的收殓服务了。

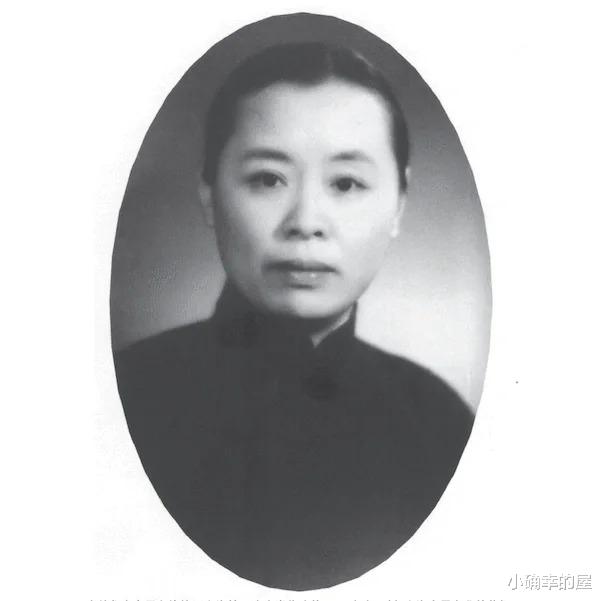

张幼仪,字嘉玢,1900年出生于江苏省宝山县。她的祖父曾担任前清知县,父亲张润之是一位读书人,以行医为业,家中有八子四女。

张幼仪的家族不仅背景显赫,更是一个充满维新思想和经世致用精神的家庭。

她的二哥张君劢(原名张嘉森)曾留学日本和德国,早年参与发起梁启超主持的政闻社,后来一手创办了民主社会党,是中国近代史上颇具影响力的政治活动家和哲学家。

四哥张嘉璈(张公权)则是著名金融家,被誉为“中国现代银行之父”。

其他兄弟中,大哥张嘉保是上海棉花油厂的老板、沪上著名实业家;八弟张禹九(张嘉铸)是“新月派”重要据点新月书店的大股东,同时也是中国开发黄豆多种用途的先锋、中国蔬菜公司的大老板和中国植物油厂总经理。

从任何一个角度看,张家都是一个站在时代潮头的家族,充满了维新改良和经世致用的色彩。

然而,正是这样一个开明的家庭,却为张幼仪安排了一场父母包办、媒妁之言的旧式婚姻。

1913年,时任浙江都督府秘书的张嘉璈前往杭州府中学堂视察。在翻看学生作文时,他意外发现一篇题为《论小说与社会之关系》的文章。

这篇文章不仅将梁启超“文字间那种优雅的文白夹杂风格”模仿得惟妙惟肖,书法也气骨不凡。

经过询问,他得知这位“才气纵横,前途无量”的少年是硖石富商徐申如的独子——徐志摩。爱才心切的张嘉璈当即写信给徐申如,为妹妹张幼仪提亲。

徐申如虽财力雄厚,但对张氏家族在政商两界的地位十分仰慕,接信后既喜且急,立刻回信表示:“徐申如有幸以张嘉璈之妹为媳。”

这场婚姻,看似是两家门当户对的结合,却也为张幼仪和徐志摩的人生埋下了深刻的伏笔。

这一年,张幼仪只有13岁,对男女之事还懵懂未开。

徐志摩也不过16岁,当他看到家人拿来的张幼仪照片时,这个满脑子充斥着民主、科学、自由、独立思想的少年,嘴角往下一撇,用嫌弃的口吻说道:“乡下土包子!”

仅仅凭对一张照片的匆忙一瞥,徐志摩的反感完全是先入为主和下意识的,自然谈不上有多少客观性。

这一声不假思索的“乡下土包子”,与其说是对张幼仪的不满,不如说是一个在新式教育中成长起来的新青年对父母包办婚姻所表达的含蓄不满和反抗。

对徐志摩来说,张幼仪是他跃跃欲试的新天地里不温不火又不离不弃的旧时代。她对他的挫败,不仅源于她自身的守旧与传统,也不仅因为这桩媒妁之言本身所意味的对自由的束缚。

她对他的挫败在于,她以一种日常的、无所不在的方式出现在他的生活中,提醒他:他的新潮思想终究生长在传统的土壤里,终究离不开妥协的意味。

用张幼仪的话来说:“他从一开始就不喜欢我。可是就算后来他思想变新了,他还是不敢反抗传统。”

这句话,是张幼仪对她和徐志摩这段婚姻难得的清醒判断。然而,即便如此,张幼仪这话只说对了一半。

对于这桩婚姻,徐志摩当初固然是“不敢反抗”,但在之后的人生中,他一直在尝试与这个妥协的自己、与身边的旧时代角力。

从这个角度来看,张幼仪的命运,其实从她哥哥看到徐志摩文章的那一瞬间,就已经注定。

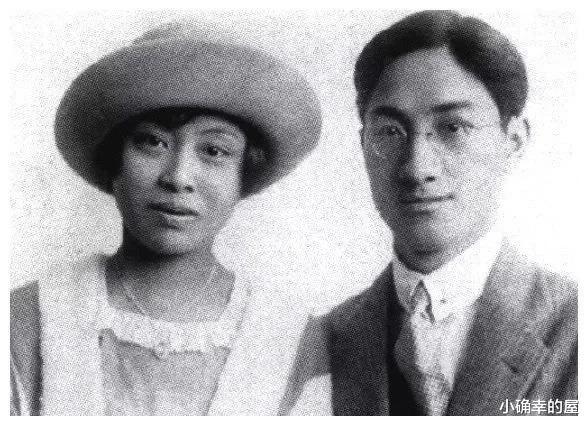

1915年10月29日,徐志摩和张幼仪成婚。在天经地义的传统面前,他虽不情愿,却十分自觉地接受了这桩婚姻。

从此,遗憾时隐时现,爱情却始终未曾留下痕迹。多年后,命运回眸至此,仍忍不住为这并不坚持的抗拒、并不情愿的顺从,发出一声难以察觉的叹息。

其实,以张幼仪的样貌、家世和出身,无论从哪个角度来看,她的形象都与“乡下土包子”沾不上半点关系。

然而,比起徐志摩心中始终珍爱的林徽因,以及他后来的妻子陆小曼,张幼仪的确像是生活在一个完全不同的年代。

尽管三人年龄相仿,且都出身于非富即贵的家庭,张幼仪的成长环境却与林徽因、陆小曼截然不同。

张幼仪家中有8个儿子和4个女儿,但她的母亲只对外宣称有8个孩子,因为“只有儿子才算数”,“女人家是一文不值的”。这种观念也体现在对儿女的教育上。

张幼仪的父亲并非食古不化的守旧派,他对8个儿子的期望是先完成传统教育,再入新式学堂,最终出国深造,成为“中西学兼备”的人才。这种想法在当时可谓高瞻远瞩。

然而,他却从未舍得花钱让女儿读书,只因信奉“女子无才便是德”,认为“没读过书的女孩比较顺从夫家”。

这是张家对女儿的教育,依然深深扎根于男尊女卑的传统观念中。

张幼仪后来得知徐志摩爱上林徽因时曾说:“我丈夫爱上他老师儿子的结婚对象,是辱没了‘五尊’里的‘师’。”这句话透露出她对传统伦理的坚守。

然而,尽管被限制在旧伦理的框架内,新思潮的影响依然无法被完全屏蔽,尤其是对张幼仪这样的家庭。

她曾说过:“我生在变动的时代,所以我有两副面孔,一副听从旧言论,一副聆听新言论。我有一部分停留在东方,另一部分眺望着西方。”这番话并不夸张。

在张幼仪的成长中,新思想和新言论对她的影响同样显而易见:在接受了新式教育的哥哥的帮助下,她逃脱了裹小脚的命运;也是从她的兄弟那里,她了解到外面的世界——她的二哥曾拿着一只熟瓜,给她讲述列强瓜分中国的故事。

她对哥哥们敬佩不已,成为家中4个女孩中最在意求学的一个,并在有限的空间里,千方百计争取到了上学的机会。

因此,从某种程度上来说,张幼仪并不算是一味守旧。对于那个神秘而焕然一新的时代,她的内心也充满了一个闺中少女的好奇与亲切。

然而,这种好奇与亲切,在当时并未能突破父母为她设置的男尊女卑的防线,也未能突破她脑海中根深蒂固的传统观念。

在这桩婚姻里,张幼仪想要的只是富贵和安稳。

她想象着徐志摩是一个像她哥哥一样“思想先进却不失传统,拥有一套坚定价值观的男子”,并期许他“负笈海外,回国以后在政府部门里谋得一官半职,光宗耀祖”。

这本是凡人对人世最忠厚而本分的指望。以张幼仪的贤惠知礼、端庄少语,若遇到一个勤勉踏实的良人,本不难期待一个圆满结局。

然而,她遇到的是徐志摩。这情形,就如同宝钗遇到了宝玉——她的温良恭俭、识大体、顾大局,她俗世的爱的温度,她所有为人称道的优势,统统失去了用武之地,于是,统统也都错了。

对徐志摩而言,张幼仪那像宝钗一般经世致用的世故和智慧,显然无法满足他对未来的期待。

她永远读不懂他的爱与孤独,自然也无法走进他的内心。关于未来,他想要的,是一个美丽而有才情的花样女子、一个真正的灵魂伴侣;他要追的,是一份文学的、文字的因缘。

在他眼里,带着一火车嫁妆来到硖石的张幼仪思想守旧,才情欠奉,古板而严肃,虽有一双天足,但在本质上与缠过“小脚”的旧式女子并无两样。

尽管如此,徐志摩终究没有勇气违抗父命。不是他不够彻底,实在是传统的根深蒂固。

正如傅斯年所说:“胡适之先生曾有一句很妙的形容语,说‘我不是我,我是我爹的儿子’。”

这句话道出了徐志摩在传统与自我之间的挣扎与妥协。

徐志摩决定与张幼仪离婚。他在给张幼仪的信中写道:

“真生命必自奋斗自求得来,真幸福亦必自奋斗自求得来,真恋爱亦必自奋斗自求得来!

彼此前途无限……彼此有改良社会之心,彼此有造福人类之心,其先自作榜样,勇决智断,彼此尊重人格,自由离婚,止绝苦痛,始兆幸福,皆在此矣。”

后来,张幼仪见到了徐志摩。她注意到他比两人住在沙士顿小黑屋时显得更高大、更壮实了一些,同时也能感受到他的决心和隐隐的惧意。

徐志摩的四个朋友也在客厅里,绕着他走来走去,仿佛在保护他。张幼仪只认得其中两人:吴经熊和金岳霖。金岳霖原本在美国攻读哲学,当时正好在柏林探望朋友。

张幼仪先开口,因为她想表现出冷静和自制。她的开场白是:“如果你要离婚,那很容易。”

徐志摩回答:“我已经告诉我父母了,他们同意这件事。”

一提到徐家老爷和老太太,张幼仪的眼泪便情不自禁地涌了出来。她想到徐家二老的态度,又想到自己的父母,于是对徐志摩说:“你有父母,我也有父母,如果可以的话,让我先等我父母批准这件事。”

徐志摩急躁地摇摇头说:“不行,不行。你晓得,我没时间等了。你一定要现在签字,林徽因……”他停了一下,继续说道,“林徽因要回国了,我非现在离婚不可。”

当徐志摩提到林徽因的名字时,张幼仪心想:他何必在信上写什么勇气和理想?他不过是为了他的女朋友,所以才这么急切。

多年后,当有人问张幼仪是否认为徐志摩要求离婚是一种革命性举动时,她的回答是“不”,因为他早有女朋友在先。

她说:“如果他打从一开始,也就是在他告诉我他要成为中国第一个离婚男人的时候,就和我离婚的话,我会认为他是依自己的信念行事,我才会说徐志摩和我离婚是壮举。”

然而,徐志摩因为急着得到林徽因,不允许张幼仪花时间征得自己父母的同意。张幼仪从小被教育要尽孝道,如今却被迫在未征得父母许可的情况下,辜负他们希望夫妻团聚的心愿。

在张幼仪默默思考的时候,徐志摩一动不动地面对着她,手上紧握着那些离婚文件。

“那……好吧。”张幼仪控制着自己的鼻息,缓慢而沉着地说道。

那时,张幼仪刚生产不久,身体还在疼痛,心里也觉得自己像是打了败仗。她之所以同意在离婚文件上签字,是因为在法国时就已下定决心,不再按过去的观念行事,要成为未来新式女子的一员。

虽然做出这种违背孝道的事让她痛苦不已,但她还是告诉徐志摩,愿意在没有事先征得父母同意的情况下签字。

张幼仪说:“如果你觉得离婚是对的,我就签字。” 话一出口,她才意识到,自己说话的语气带着服从,而非她所期望的那种带着新思想的口吻。

徐志摩听了,高兴得满脸笑容,迫不及待地把文件推到张幼仪面前让她签字。他难掩兴奋,说道:“太好了,太好了。你晓得,我们一定要这么做, 中国一定要摆脱旧习气。”

徐志摩把文件放在桌上,示意张幼仪签字。

文件是用中文写的,上面写明男女双方一致决定终止婚姻关系,张幼仪将获得五千元赡养费(不过后来她一分钱也没拿)。徐志摩已经签好了名,证人栏也填好了四个名字,就差张幼仪签名那一栏还是空白。

“好了。” 张幼仪签完四次名字后,轻声打破了室内的寂静。她用新婚那天都未曾有过的坦然目光直视着徐志摩,说:“你去给自己找个更好的太太吧!”

徐志摩简直欣喜若狂。他的朋友们围在他们身边道贺,都争着要和徐志摩握手。他开心得不得了。

他甚至对张幼仪说了声谢谢,然后戏剧性地停顿了一下,对着张幼仪和那四个朋友说(张幼仪觉得他十有八九也是在向全世界宣告):“你张幼仪不想离婚,可又不得不离,因为我们一定要做个表率,非开离婚的先例不可。”

张幼仪虽然点了点头,但对刚刚做的这件事感到很不是滋味。这些人参加过她的婚礼,如今她离婚时,他们又站在旁边,这可真让人觉得奇怪!

离婚后的张幼仪,带着对新思潮的向往,开始学着独立,学着用自己的双脚站起来。她继续读书,努力完善自己。

她将自己的生命清晰地划分为两个阶段:“德国前”和“德国后”。去德国以前,她凡事都怕;去德国以后,她一无所惧。

离婚后,她在德国又生活了三年。这段经历对她来说,是不幸中的大幸。因为即便在她回国后,仍有许多人对她的离婚议论纷纷。

如果不是在德国学会了独立自主,张幼仪恐怕无法忍受这些关注。她可能会觉得自己是离婚的罪魁祸首,抬不起头来,而不是为自己熬了过来感到自豪;她可能会因为别人的议论而懊恼,无法不把这些话放在心上。

她曾经历过最糟糕的情况:一次坐火车时,她刚好坐在两个正在谈论她的女人对面。其中一个人说:“张幼仪一定长得很丑,而且思想非常落伍。”另一个人附和道:“要不然徐志摩干吗离开她?”

这两个人并不知道张幼仪就坐在她们对面,否则她们一定会感到难堪。当时,张幼仪已从德国回国,她心里清楚,她们说的只是部分事实。

1926年回国后,张幼仪在东吴大学教德语,出任上海女子商业银行副总裁,并为国家社会党(民主党派之一)主管财务。

1927年,她在上海市静安寺路创办了时装公司“云裳”,名字取自李白《清平调》中的“云想衣裳花想容”。徐志摩带头入股。

她引入欧美新式样,从东北运来紫貂和银狐,配合考究的裁剪缝制,使“云裳”迅速红极一时,成为上海时装业的引领者。整个20世纪30年代,大家闺秀和海上名媛都以穿着“云裳”为荣。

这个曾被徐志摩视为“缠小脚”的旧式女子,以半生的幸福为代价,从新旧、中西的文化冲突中漂亮地突围,稳稳地站在了时代的风口浪尖。徐志摩离婚时的豪言壮语,在她身上,统统成了事实。

她说:“所以我要为离婚而感谢徐志摩。若不是离婚,我可能永远都没办法找到我自己,也没办法成长。他使我得到解脱,变成另外一个人。”

多么痛的领悟。

张幼仪的自传的最后提到:有人曾多次问张幼仪是否爱徐志摩。

张幼仪坦言自己无法回答这个问题,因为她对“爱”感到迷惑。她解释说,每个人都告诉她,她为徐志摩做了这么多事,一定是爱他的。

然而,她无法定义什么是爱,因为她这辈子从未对任何人说过“我爱你”。

她接着说道,如果照顾徐志摩和他的家人可以被称为“爱”的话,那她大概是爱他的。在她看来,在徐志摩一生遇到的几个女人中,说不定她是最爱他的。

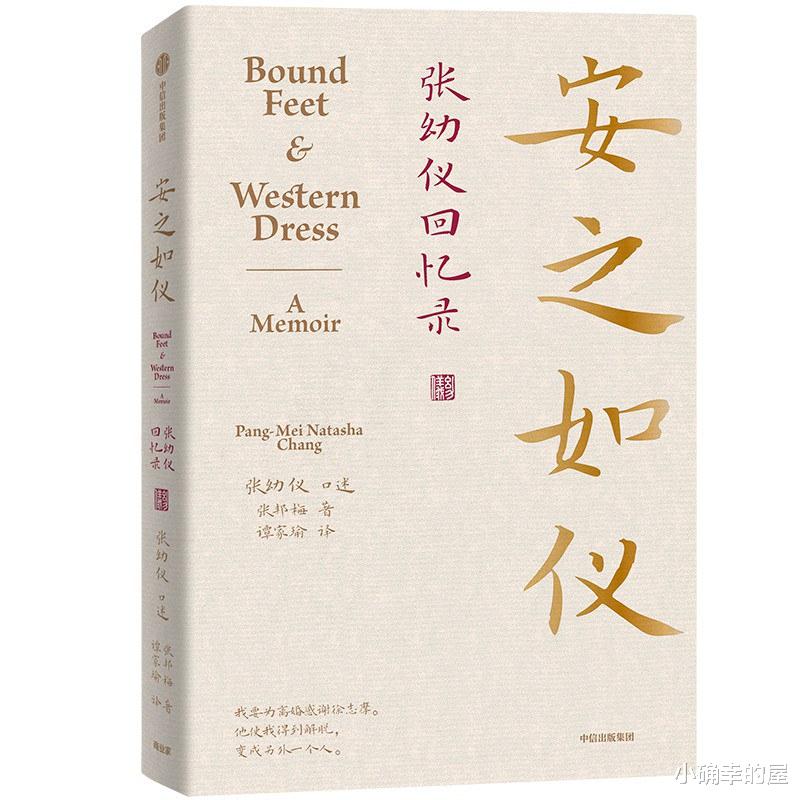

参考书目:《张幼仪回忆录:安之如仪》