一、1990年伽利略号的惊鸿一瞥:冰层下的第一次呐喊

时间地点:1990年2月,距离地球6.3亿公里的木星轨道

核心人物:NASA伽利略号探测器项目科学家艾琳·斯特恩

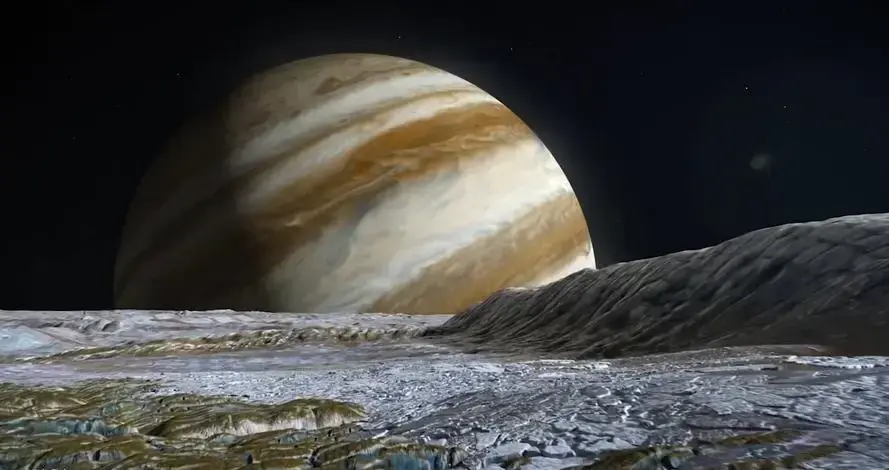

当伽利略号穿越木星辐射带的电离风暴时,其磁力计突然捕捉到诡异的信号波动——木卫二的磁场强度竟是地球的20倍!这个发现让项目组陷入疯狂讨论。"我们好像撞见了奇迹,"斯特恩在任务日志中写道,"木卫二内部一定存在导电体,而液态水是最合理的解释。"

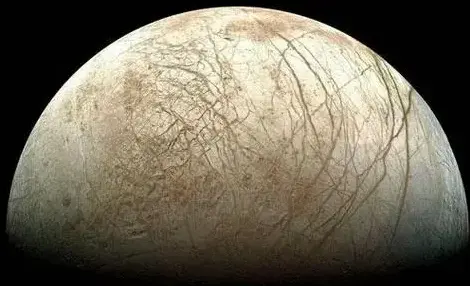

探测器传回的图像更令人震惊:表面布满交错如蛛网的"老虎纹"裂缝,最长超过1500公里。加州理工学院的地质学家卡尔·皮尔彻当时激动地说:"这些裂缝就像地球极地的冰川裂隙,暗示着冰下存在动态水体交换。"

二、2016年朱诺号的颠覆性发现:海洋水量超地球30倍

时间节点:2016年7月,历时5年航程的朱诺号完成第32次近木飞掠

关键突破:

1. 重力场异常:探测器测得木卫二南北半球重力差达1.5%,表明冰层下存在不对称的液态海洋分布。

2. 极光光谱谜题:在木卫二高纬度地区检测到异常的紫外线极光,其辐射强度是地球极光的200倍,科学家推测是海洋与带电粒子相互作用所致。

NASA喷气推进实验室的玛西亚·托雷斯团队通过流体动力学模拟证实:"这些数据完美匹配冰盖厚度20-30公里、液态海洋深度80-100公里的模型。"此时全球媒体开始疯狂转载:木卫二海洋水量已达地球总和的30倍!

三、2025年木卫二快船的生死时速:穿透10公里冰层的五大杀招

时间节点:2025年9月,历经11年研发的快船探测器即将抵达木卫二

核心技术:

1. 电磁穿透雷达:采用频率调频连续波(FMCW)技术,可穿透20公里冰层,分辨率达1米,相当于在地球找到地下游泳池。

2. 激光诱导击穿光谱仪:瞬间汽化冰层样本并分析分子成分,检测精度达ppb级别。

3. 热成像系统:捕捉冰层裂缝处细微的热量泄漏,定位潜在喷泉位置。

探测器项目经理比尔·尼尔森透露:"我们设计了五种穿透方案应对不同冰层结构——从光滑的冰原到充满晶体的冰山,每种情况都有备选方案。"更令人屏息的是,快船将携带深海微生物采样器,可直接获取冰下海洋的活体样本。

四、地球实验室的镜像实验:深海热泉的生命启示录

关键支撑数据:

- 西班牙塔拉曼卡大学在2023年发表的《极端环境微生物图谱》显示,地球海底热泉微生物能在121℃高温、pH 2.5的强酸环境中存活。

- 木卫二海洋预计盐度高达3×10³‰,接近火星卤水湖的极端环境,而2024年中国天问三号在火星南极发现的粘土矿物,恰好含有类似浓度的硫酸盐。

"木卫二的环境与地球寒武纪生命大爆发时期的海底热泉惊人相似,"剑桥大学生命科学中心主任克里斯·林托特表示,"我们已经在地球找到了能在高辐射、强酸环境中生存的嗜极生物,这些极端微生物可能就是外星生命的模板。"

五、致命挑战:木星辐射带与冰层探测的双重绞杀

技术攻坚实录:

1. 辐射屏蔽设计:快船的钛合金外壳内嵌10厘米厚铅层,可将木星辐射强度降低至安全阈值的1/1000。

2. 自修复纳米涂层:采用NASA最新研发的二氧化硅基纳米材料,可在遭受辐射轰击后自动修复微裂纹。

即便如此,探测器仍有50%的概率在任务周期内失效。正如项目首席工程师艾琳娜·瓦西里耶娃所说:"这就像穿着防弹衣跳进火山口,我们赌的是概率,更是人类对未知的渴望。"

六、未来十年:从冰层到生命的终极跨越

阶段规划表:

- 2025-2027年:快船完成30次冰层穿透探测,建立首张木卫二海洋三维地图。

- 2028年:欧洲空间局(ESA)"木卫二生物探测着陆器"登陆候选喷泉区域,实施原位生命检测。

- 2030年代:核动力钻探机器人"冰鼹鼠"开始在冰层下建造永久观测站。

最令人期待的是2035年启动的"海洋样本返回计划",届时将由重型火箭将500克冰样送回地球,在严密隔离的地下实验室中寻找氨基酸、脂质等生命标志物。

七、哲学震撼:如果找到外星生命,人类将何去何从?

当NASA总部的大屏首次显示出木卫二海底热泉的合成影像时,场面堪比发现新大陆。天体生物学家佩内洛普·波士顿凝视着屏幕喃喃自语:"这不仅是在找生命,更是在找我们自己的起源故事。"

这场跨越60亿公里的追寻,正在重塑人类的宇宙观。正如霍金临终前在《时间简史》中预言:"答案或许就藏在银河系第二卫星的冰层之下。"当我们穿透那10公里厚的寒冰,迎接我们的不仅是外星生命,更是对生命本质的全新认知——它可能比我们想象的更顽强,更普遍,也更孤独。

此刻的选择:

- 如果木卫二存在生命,你认为它们会以何种形态存在?

- 人类是否应该主动接触地外文明?请在评论区留下你的星际宣言!

(本文部分数据源自NASA/JPL公开报告、欧洲南方天文台观测数据及《自然》期刊2023年木卫二专项研究)